宅建業のキホン!「事務所」って何?設置要件から備えるべきものまで徹底解説!

宅建業を営むときの「事務所」と「案内所」の違いって、意外とわかりにくいですよね?特に、これから宅建士を目指す方や、すでに勉強を始めている方にとっては、しっかり区別しておきたいポイントだと思います。

この記事では、宅建業を営む上で超重要な拠点となる「事務所」にスポットライトを当てて、その定義から、どんな要件を満たす必要があるのか、そして事務所に必ず備えなければいけないものまで、まるっと解説しちゃいます!

皆さんの合格に向けて、私の知識と経験をフル活用して、わかりやすーく解説していきますね!ついてきてください!

事務所ってどんな場所?~宅建業法上の定義を知ろう!~

まず、宅建業法でいう「事務所」って、具体的にどんな場所を指すのか、きっちり押さえておきましょう!ここ、基本中の基本ですからね!

宅建業法上の「事務所」は、大きく分けて次の2つのパターンがあります。

- 本店(主たる事務所)

- 支店(従たる事務所)で、宅建業を営むもの

「主たる事務所」「従たる事務所」っていう言い方もします。本店が主たる事務所、支店が従たる事務所って覚えておけばOKです!

本店と支店が基本だよ

まず、会社の本店は、そこで宅建業を営んでいるかどうかに関わらず、原則として「事務所」として扱われます。これがちょっと面白いところ!

一方で、支店の場合は、その支店で実際に宅建業を営んでいる場合のみ、「事務所」に該当します。

たとえ本店がバリバリ宅建業をやっていたとしても、ある支店が宅建業とは全く関係ない事業だけをやっているなら、その支店は宅建業法上の「事務所」にはカウントされないんです。

「本店が宅建業を営んでいなくても、支店で宅建業を営んでいれば、その本店も事務所として扱われる」ってことです!

例えば、本店は飲食業だけやっていて、A支店で宅建業をやっている場合、この本店も宅建業法上の「事務所」になるんですよ~。不思議な感じしますけど、法律で決まってるんです!

継続的に業務ができて、契約できる人がいる場所

さらに、「事務所」として認められるためには、単に本店や支店っていう名前だけじゃなくて、ちゃんと「継続的に業務を行うことができる施設」であること、そして「契約を締結する権限を有する使用人」がいること、この2つがセットで必要になります。

- 継続的に業務を行うことができる施設

これは、ちゃんとした場所で、腰を据えて仕事ができる環境ってことです。後で詳しく説明しますね! - 契約を締結する権限を有する使用人

いわゆる「エラい人」ですね。契約に関する判断や決定ができる人がいるってことです。これも後ほど!

つまり、本店や支店っていう「ハコ」があって、そこでちゃんと継続的に仕事ができて、さらに契約を結べる責任者がいる、この3点セットが揃って初めて宅建業法上の「事務所」になるってイメージですね!

事務所として認められるための具体的な要件は?

じゃあ、次に「継続的に業務を行うことができる施設」と「契約を締結する権限を有する使用人」について、もっと具体的に見ていきましょう!どんな場所ならOKで、どんな人がいればいいんでしょうか?

テント張りはNG!しっかりした場所が必要

まず、「継続的に業務を行うことができる施設」について。これは、物理的にしっかりとした、独立した空間であることが求められます。

- OKな例

- 一般的な会社のオフィス

- 路面店などの営業所

- パーテーションなどで区切られて、他の業務スペースと明確に区別されている空間

- NGな例

- テント張りの案内所: 一時的なものはダメ!継続性がありません。

- ホテルのロビーや喫茶店: 独立した業務スペースとは言えませんよね。

- 他の会社の事務所の一部を間借りしている場合で、独立性が低い場合: パーテーションすらないような状態だと厳しいです。

要は、お客さんが来て、安心して相談したり契約したりできるような、ちゃんとした場所を用意してね、ってことなんです。

コロコロ場所が変わったり、周りがザワザワしていて落ち着かない場所だったりしたら、お客さんも不安になっちゃいますもんね。

ここでのポイントは「継続性」と「独立性」です。一時的な施設や、他の業務とごちゃ混ぜになっているような場所は事務所とは認められません。

契約を結べる使用人がいること

次に、「契約を締結する権限を有する使用人」について。これは、単なる従業員さんではなく、宅地建物の取引に関して、契約を結ぶ権限を与えられている人のことです。一般的には、その事務所の代表者や責任者が該当します。

具体的には…

- 会社の代表取締役(本店の場合など)

- 支店の支店長

- 営業所の所長

- その他、会社から契約締結に関する権限を委任されている人

この「契約を締結する権限を有する使用人」のことを、宅建業法では「政令で定める使用人」って呼んだりもします。ちょっと堅苦しい言い方ですけど、試験ではこの言葉で出てくることもあるので、覚えておくといいかも!よく「政令使用人」って略されたりしますね。

この人がいないと、その場所で契約行為ができないので、事務所としての機能を満たさない、ということになります。だから、事務所には必ずこの「契約を締結する権限を有する使用人」がいる必要があるんです。

ちなみに、この「契約を締結する権限を有する使用人」は、後で説明する「専任の宅建士」とは必ずしもイコールではありません。

もちろん、支店長が宅建士の資格を持っているケースも多いですが、法律上は別々の要件として考えます。ここ、混同しないように注意してくださいね!

事務所に必ず置かなければいけない5つのもの

さあ、ここからが本番!事務所の定義や要件がわかったところで、次は「じゃあ、事務所には具体的に何を備えなきゃいけないの?」というお話です。これは試験でも頻出の超重要ポイントなので、しっかり頭に入れてくださいね!

事務所には、法律で次の5つを備え付けることが義務付けられています。

- 成年者である専任の宅建士

- 標識の掲示

- 報酬額の掲示

- 帳簿の備え付け・保存

- 従業員名簿の備え付け・保存

1つずつ、詳しく見ていきましょう!

成年者である専任の宅建士

まず、事務所には成年者である専任の宅建士を置かなければいけません。これは、不動産取引の専門家として、お客さんに重要事項を説明したり、契約内容を確認したりする、とっても大事な役割を担っています。

どれくらい置かなきゃいけないかというと、原則として「業務に従事する者5人につき1人以上」の割合で設置する必要があります。

例えば、従業員が10人いる事務所なら、最低でも2人の専任宅建士が必要。従業員が1~5人なら1人、6~10人なら2人、という計算です。

ここでいう「業務に従事する者」には、パートやアルバイトでも、宅建業の業務に携わっている人はカウントされますよ!受付だけ、とかお茶出しだけ、みたいな補助的な業務しかしない人は含まれません。

そして、大事なのが「専任」という言葉。これは、原則として「その事務所に常勤して、専ら宅建業の業務に従事すること」を意味します。

他の会社の役員を兼ねていたり、常識的に考えて通勤できないような遠方に住んでいたりする場合は、「専任」とは認められません。

もし、事務所の専任の宅建士が退職したりして、法律で定められた人数を満たせなくなってしまったら大変!宅建業者は、2週間以内に新しい専任の宅建士を補充するなど、必要な措置をとらなければなりません。この「2週間」という期間、しっかり覚えておいてくださいね!

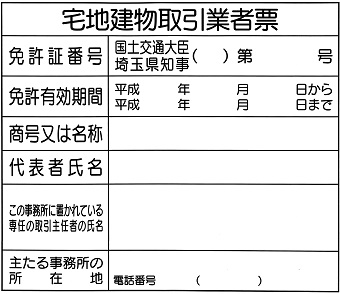

標識の掲示

事務所には、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定められた様式の標識を掲示しなければなりません。これは、「私たちはちゃんと免許を受けて宅建業を営んでいますよ」ということを、お客さんや一般の人に示すためのものです。

この標識には、次のような情報が記載されています。

- 免許証番号

- 免許の有効期間

- 商号または名称

- 代表者の氏名

- 主たる事務所の所在地

- 電話番号

- 所属する保証協会(加入している場合)

- 専任の宅建士の氏名 ←ここもポイント!

「公衆の見やすい場所」っていうのがミソです。事務所の入り口付近とか、お客さんが必ず通るような場所に掲示する必要があります。倉庫の奥とかにしまっちゃダメですよ!

報酬額の掲示

これも標識と同じく、公衆の見やすい場所に、宅地建物取引業者が受け取ることができる報酬の額を掲示しなければなりません。

宅建業者が受け取れる仲介手数料などの報酬には、宅建業法で上限額が定められています。その上限額をちゃんと事務所に掲示して、お客さんに「法外な請求はしませんよ」とアピールする必要があるんですね。

これもやっぱり、お客さんの保護が目的です。事前に報酬額がわかっていれば、安心して取引を任せられますもんね。

帳簿の備え付けと保存

宅建業者は、事務所ごとに帳簿を備え付け、取引があった都度、必要な事項を記載しなければなりません。そして、その帳簿を一定期間保存する義務もあります。

どんなことを記載するの?

取引に関わった物件の所在地や面積、取引の年月日、取引の当事者の氏名、受け取った報酬の額など、取引の詳細な記録を残します。

保存期間は、原則として各事業年度の末日で閉鎖し、閉鎖後5年間です。

ただし、宅建業者が自ら売主となる新築住宅に係る取引については、特例で10年間保存しなければなりません。

- 原則: 閉鎖後 5年間 保存

- 例外(自ら売主の新築住宅): 閉鎖後 10年間 保存

この保存期間の違い、しっかり区別して覚えてくださいね!試験でも狙われやすいですよ!

帳簿は、何かトラブルがあったときに、事実関係を確認するための重要な証拠になります。だから、正確に、漏れなく記載することがとっても大事なんです。

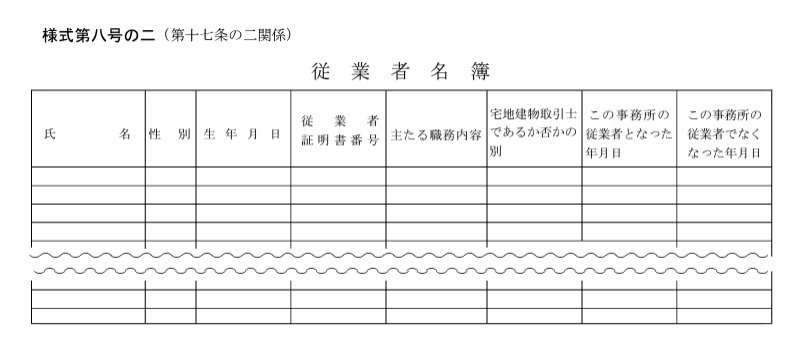

従業員名簿の備え付けと保存

最後に、事務所ごとに従業員名簿を備え付け、従業員の氏名、住所、従業者証明書番号などを記載し、これを保存しなければなりません。

この名簿には、次のような情報を記載します。

- 従業員の氏名

- 性別

- 生年月日

- 主たる職務内容

- 宅地建物取引士であるか否かの別

- 従業者証明書番号

- 入社年月日

- 退職・死亡年月日

保存期間は、最終の記載をした日から10年間です。帳簿とは保存期間の起算点と期間が違うので注意してくださいね!

帳簿は「閉鎖後」5年(または10年)、従業員名簿は「最終記載日から」10年です!

さらに、この従業員名簿は、取引の関係者から閲覧の請求があった場合は、原則として閲覧させなければなりません。

ただし、個人のプライバシーに配慮して、閲覧場所を事務所に限定したり、業務時間内に限ったりすることは認められています。

どうですか?事務所に備えるべき5つのもの、バッチリ覚えられそうですか?どれも宅建業を適正に運営するため、そしてお客さんを守るために、とっても重要なものばかりなんです!覚えることは多いですけど、1つ1つ意味を理解しながらインプットしていくと、記憶に残りやすいですよ!

宅建業の事務所と備えるべき5つのものとは?のまとめ

今回は、宅建業の拠点となる「事務所」について、その定義から設置要件、そして備え付け義務のある5つの重要アイテムまで、詳しく解説してきました!

今日のポイントをおさらい!

- 事務所とは?

- 本店(宅建業の営みの有無問わず)

- 宅建業を営む支店

- 継続的に業務ができる施設 + 契約締結権限のある使用人 が必要!

- 事務所の要件

- 物理的に固定され、独立した場所であること(テント張りNG!)

- 支店長など、契約権限を持つ人がいること

- 事務所に備えるべき5点セット

- 成年者である専任の宅建士 (5人に1人以上、不足時は2週間以内に補充!)

- 標識 (見やすい場所に!)

- 報酬額 (見やすい場所に!)

- 帳簿 (取引ごと記載、閉鎖後5年or10年保存)

- 従業員名簿 (最終記載日から10年保存、閲覧請求に応じる義務あり)

宅建業法の中でも、この「事務所」に関するルールは基本中の基本であり、試験でも様々な角度から問われる可能性があります。特に、専任の宅建士の設置義務や、帳簿・従業員名簿の保存期間などは、数字も含めて正確に覚えておくことが大切です。

今日の解説で、「事務所」についてのモヤモヤが少しでもスッキリしていたら嬉しいです!一緒に合格目指して頑張りましょう!