宅建の勉強、進んでいますか?権利関係って、普段聞きなれない言葉が多くて、ちょっととっつきにくい分野ですよね。「所有権」っていう言葉自体は聞いたことがあるけど、具体的にどんな権利なのか、特に「相隣関係(そうりんかんけい)」みたいに隣の土地とのルールとなると、「え、そんな決まりがあるの?」って感じで、いまいちピンとこない…なんてこと、ありませんか?

特に、自分の土地が他の人の土地にぐるっと囲まれてしまって道路に出られない「袋地(ふくろじ)」になってしまった場合に、周りの土地を通らせてもらえる「囲繞地(いにょうち)通行権」とか、お隣さんの庭の木の枝が自分の敷地にニョキッと入ってきたときの対処法とか、具体的なルールって、ちゃんと知っていますか?日常生活でも関わってくるかもしれないのに、意外と知らないことが多いかもしれません。

実はこれらのルール、宅建試験ではとっても重要な頻出分野なんです!しっかり理解しておけば、権利関係の得点源になりますし、実生活でも役立つ知識になりますよ。

この記事では、宅建試験で必ず押さえておきたい「所有権」の基本的な考え方と、その中でも特に重要な「相隣関係」について、具体的なテーマとして「囲繞地通行権」と「隣地の木の根・枝の切除権」という2つのポイントに絞って、できるだけわかりやすく、丁寧に解説していきますね。

この記事を最後まで読めば、ちょっと複雑に感じる所有権、特に隣地とのルールである相隣関係に関する知識がスッキリ整理できて、「なるほど、そういうことか!」って納得できるはずです。具体的なケースをイメージしながら説明するので、試験問題を解くときにもきっと役立つ、実践的な知識が身につきますよ。

権利関係は用語が難しいけど、一つずつ丁寧に見ていけば大丈夫ですよ!

<この記事でわかること>

- 所有権という権利の基本的な意味と内容について理解できる

- 隣接する土地との間で守るべきルール「相隣関係」とは何か、その目的がわかる

- 袋地の所有者が持つ重要な権利「囲繞地通行権」の詳しいルール(通行できる場所、通行料の要否など)が整理できる

- 隣の土地から伸びてきた木の枝や根っこにどう対処すべきか、その具体的な方法(切除・切取権)が明確になる

- 2023年に改正された民法の新しいルール(特に枝の切除について)のポイントがわかる

そもそも「所有権」ってどんな権利?宅建試験の基本をおさえよう!

まずは基本中の基本、「所有権」についてお話ししますね。宅建の権利関係を学ぶ上でのスタート地点とも言える、とっても大事な権利です。ここをしっかり理解しておくと、他の権利(例えば抵当権とか)の理解もスムーズになりますよ。

すべての物権の基本となるのが所有権なんです!

所有権とは?物を自由に使える最強の権利!

所有権というのは、その名の通り「物を所有する権利」のことです。私たちの身の回りにあるほとんどの「モノ」には、誰かしらの所有権がありますよね。あなたが今持っているスマートフォンや、着ている服、住んでいる家(持ち家の場合)など、すべてに所有権が関わっています。

もう少し法律的に言うと、所有権とは、「法令の制限内において、自由にその所有物を使用し、収益を上げ、そして処分することができる権利」を指します。(民法第206条)

所有権は、物に対する権利である「物権(ぶっけん)」の中でも、最も基本的で、そして最も強力な権利とされています。「その物を全面的に支配できる権利」というイメージを持つと分かりやすいかもしれません。

具体的に、所有権の内容である「使用・収益・処分」とはどういうことか、見ていきましょう。

- ① 使用する権利:

文字通り、その物を自分で使うことができる権利です。例えば、自分が所有している家に自分で住むこと、自分の土地を家庭菜園として利用することなどが「使用」にあたりますね。 - ② 収益する権利:

その物から何らかの利益(果実)を得ることができる権利です。例えば、自分が所有するアパートの一室を他の人に貸して家賃収入(法律的にはこれを「法定果実」と言います)を得ることや、自分の土地を駐車場として貸し出して利用料を得ることなどが「収益」にあたります。庭の柿の木になった柿(こちらは「天然果実」)を収穫するのも、収益権の一つです。 - ③ 処分する権利:

その物を法律的または事実的に変更したり、権利を他人に移転したり、なくしたりすることができる権利です。例えば、家を売却すること(法律的処分)、土地を誰かにプレゼントすること(贈与、法律的処分)、不要になった家具を捨てること(事実的処分)、建物を解体すること(事実的処分)などが「処分」にあたります。抵当権を設定する、といった担保に入れる行為も処分権に含まれます。

このように、所有権を持っていれば、基本的にはその物を自分の好きなように扱えるわけです。まさに「自分のもの」だから、どう使おうが、誰かに貸そうが、売ってしまおうが、原則として自由!というのが、所有権の基本的な考え方なんです。

そして、所有権は物を全面的に支配する権利なので、その権利が誰かに邪魔されたり、侵害されたりした場合には、それを「やめて!」と排除することも認められています。

例えば、あなたが所有している土地(甲土地としましょう)に、隣の家の人が勝手に物置小屋を建ててしまったとします(不法占拠)。この場合、あなたは甲土地の所有権に基づいて、その人に対して「私の土地から物置をどけてください!」と要求すること(これを妨害排除請求権と言います)ができます。さらに、もし土地自体を占拠されているなら、「土地を返してください!」と要求すること(これを返還請求権と言います)も可能です。

このように、自分の所有権が侵害されたときに、その侵害状態を取り除いたり、物を取り戻したりする権利(物権的請求権)も、所有権の重要な効力の一つです。これも試験で問われることがありますよ。

所有権で特に重要な「相隣関係」と「共有」

所有権という権利の基本的な考え方を理解した上で、宅建試験で特によく出題され、私たちが深く学んでいく必要があるのが、「相隣関係(そうりんかんけい)」と「共有(きょうゆう)」という2つのテーマです。

- 相隣関係(そうりんかんけい):

文字通り、隣り合っている不動産(主に土地)の所有者同士が、お互いの土地の利用を円滑に進めるために、それぞれの所有権の内容を少しずつ調整しあう関係のことです。簡単に言えば、「お隣さんとの間で守るべきルール」ですね。お互いに気持ちよく土地を使うための知恵、とも言えるかもしれません。 - 共有(きょうゆう):

一つの物を、複数の人が共同で所有している状態のことです。例えば、親から相続した実家を、兄弟姉妹が複数人で共有しているケースなどが典型例です。マンションの廊下やエレベーターなどの共用部分も、区分所有者全員の共有になりますね。

どちらも宅建試験では非常に重要な分野ですが、今回は特に、日常生活でも「あるある!」なトラブルが起こりやすく、具体的なイメージがしやすい「相隣関係」に焦点を当てて、詳しく見ていくことにしましょう!

共有についても、共有物の管理方法や分割請求など、試験で問われるポイントがたくさんありますので、また別の記事でじっくり解説しますね!今回はまず、お隣さんとのルール「相隣関係」をマスターしましょう!

「相隣関係」をスッキリ理解しよう【囲繞地通行権・根や枝の切除】

さて、ここからは本題の「相隣関係」についてです。所有権は原則として自由に行使できる強い権利ですが、土地が隣り合っている場合、お互いが何の配慮もなく自由に権利を行使しすぎると、トラブルになってしまいますよね。

例えば、隣の土地との境界ギリギリに高い建物を建てて日当たりを完全に遮ってしまったり、自分の土地だからといって大音量で音楽を流し続けたり…。これでは、お互いに快適に生活できません。

そこで民法では、隣接する不動産の所有者同士が、お互いの土地利用を円滑に行えるように、一定の範囲で所有権の行使を制限したり、逆に相手に対して協力を求めたりできるルールを定めています。これが「相隣関係」の規定なんです。

今回は、その中でも特に試験に出やすく、内容も具体的な2つのルール、「囲繞地通行権」と「根・枝の切除権」について、詳しく見ていきましょう!

相隣関係のルールを知っておくと、実際の不動産取引でも役立つことがありますよ!

【相隣関係①】袋地でも大丈夫!「囲繞地通行権」って何?

「囲繞地通行権(いにょうちつうこうけん)」…まず、漢字が難しいですよね! でも、内容はとっても重要なので、意味とルールをしっかり理解していきましょう。

まず、言葉の意味からです。

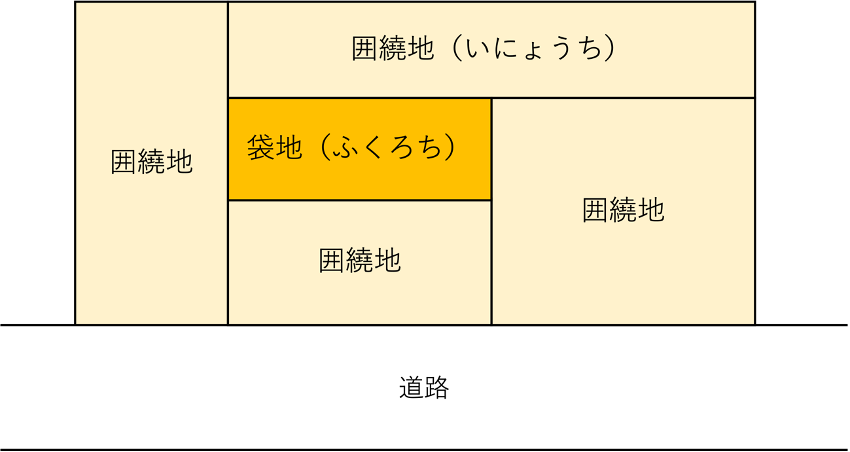

世の中の土地の中には、他の人が所有する土地に完全に囲まれてしまっていて、公道(こうどう:国や都道府県、市町村などが管理している一般の道路のことですね)に直接出ることができない土地が存在します。地図で見ると、周りの土地にすっぽり包まれているような土地です。このような土地のことを、法律用語で「袋地(ふくろじ)」と呼びます。

そして、その袋地をぐるっと囲んでいる周りの土地のことを「囲繞地(いにょうち)」と言います。「囲む(かこむ)」という字が入っているので、イメージしやすいかもしれませんね。

<袋地と囲繞地の関係を示す簡単な地図イラスト>

もしあなたが、この図の「袋地」の所有者になったとしたら、どうやって公道まで出ればいいでしょうか?空を飛べるわけではないので、当然、周りの土地、つまり「囲繞地」を通らせてもらうしかありませんよね。

でも、囲繞地の所有者が「通っちゃダメ!」と言ったら、袋地の所有者は公道に出られず、土地を全く利用できなくなってしまいます。それはあまりにも酷ですよね。

そこで民法は、このような場合に備えて、袋地の所有者(またはその土地を利用する権利を持つ借地人なども含みます)が、公道に出るために、囲繞地を通行することができる権利を定めているんです。これが「囲繞地通行権」です。(民法第210条)

重要なのは、この囲繞地通行権は、囲繞地の所有者の承諾がなくても、法律上当然に認められる権利だということです。袋地になってしまった人を保護するための強力な権利なんですね。

ただし、いくら権利があるからといって、無制限にどこでも自由に通れるわけではありません。ちゃんとルールが決められています。

通行方法のルール:「最も損害が少ない」がキーワード!

囲繞地を通行できる権利があるといっても、「ここが一番近道だから」とか「道幅が広くて便利だから」といった自分勝手な理由だけで、囲繞地の真ん中をズカズカと横切るようなことはできません。

民法では、通行の場所や方法は、袋地の所有者のために必要であり、かつ、囲繞地にとって損害が最も少ないものを選ばなければならない、と定められています。(民法第211条第1項)

【最重要ポイント!】

あくまで「通らせてもらう」立場なので、囲繞地の所有者に対する配慮が絶対に必要、ということですね。試験でも「損害の最も少ない場所及び方法を選ばなければならない」というフレーズは、正誤判断で非常によく問われます。しっかり頭に入れておきましょう!

また、袋地の所有者は、通行するために必要がある場合には、囲繞地に通路を開設することも認められています。(民法第211条第2項) 例えば、砂利道を作ったり、最低限の舗装をしたりすることも、必要であれば可能ということです。

ただし、これももちろん、通路を開設することによって囲繞地に与える損害が最小限になるように、十分に配慮する必要があります。勝手に大掛かりな工事をするようなことはできません。

ただ通るだけじゃなくて、必要なら最低限の通路を作ることもできるんですね! でもやっぱり、これも「損害が最も少ない」範囲で、っていうのが大原則なんですね。

特例:土地分割・一部譲渡の場合はルールが違う!

囲繞地通行権には、通常のルールとは別に、ちょっと特殊な扱いが定められているケースがあります。それは、土地の分割や一部譲渡によって袋地が発生した場合です。

ケース1:土地の分割

例えば、元々は一つの大きな土地(ちゃんと公道に面していました)があって、それをAさんとBさんの二人で分筆(土地を分けること)したとします。その結果、Aさんの土地は公道に面しているけれど、Bさんの土地はAさんの土地の奥になってしまい、公道に出られなくなってしまった(袋地になった)という状況です。

ケース2:土地の一部譲渡

例えば、広い土地を持っていたCさんが、その土地の一部(公道に面した部分)だけをDさんに売った(譲渡した)とします。その結果、Cさんの手元に残った土地が、Dさんの土地や他の土地に囲まれて袋地になってしまった、という状況です。

このような、分割や一部譲渡が原因で袋地が発生した場合、袋地の所有者(上の例でいうBさんやCさん)は、公道に出るために、他の分割者の所有地、または譲渡人の所有地(つまり、分割前・譲渡前に一体だった土地の一部)だけを通行することができる、とされています。(民法第213条第1項)

言い換えると、袋地になった原因を作った当事者(分割の相手方や譲渡の相手方)の土地しか通れない、ということです。周りの全く関係ない第三者の土地を通ることは、この特例ルールでは認められません。

これは、もともと一つの土地だったわけですから、分割や譲渡によって不便が生じた場合は、まず当事者間で解決しましょう、という趣旨ですね。

この「分割・一部譲渡」の特例ケースは、通常の囲繞地通行権(周りの土地のうち損害が最も少ない場所を通れる)との違いが、宅建試験で非常によく狙われるポイントです! 「他の分割者(または譲渡人)の所有地のみ」というキーワードをしっかり覚えて、区別できるようにしておきましょう!

通行料は必要? 原則「有償」、例外「無償」!

さて、囲繞地を通行させてもらうにあたって、気になるのが「お金は必要なの?」という点ですよね。つまり、通行料を支払う必要があるのかどうか、です。

民法の原則としては、囲繞地通行権を持つ人(袋地の所有者)は、通行する土地の損害に対して「償金(しょうきん)」を支払わなければならない、と定められています。(民法第212条)

つまり、囲繞地通行権は原則として「有償」だということです。

「償金」という言葉、普段あまり使いませんが、通行させてもらうことによって囲繞地の所有者が受ける負担(土地利用の制限など)に対する対価、と考えれば分かりやすいですね。通行料、というイメージでOKです。

ただし、ここにも重要な例外があります!

それは、先ほど説明した「土地の分割」や「一部譲渡」によって袋地が生じた場合です。この特例ケースでは、袋地の所有者は、他の分割者の所有地や譲渡人の所有地を通行することに関して、償金を支払う必要はない、とされています。(民法第213条第2項)

つまり、この特例の場合に限っては、例外的に「無償」で通行できるんです!

分割や一部譲渡で袋地になった場合は、通る場所も限定される代わりに、通行料はタダになるんですね。これも元は一つの土地だった関係性を考慮したルールなんですね。

ちなみに、原則の有償の場合の償金の支払い方についてですが、少し細かいルールがあります。通路を開設するためにかかった費用(例えば、通路を作る工事費など、一時的に発生する損害)については一括で支払う必要がありますが、それ以外の継続的な通行に対する償金(毎年発生する負担に対する対価)は、1年ごとに支払うことができる、とされています。

最後に、囲繞地通行権の通行料(償金)に関する原則と例外を、表で整理しておきましょう。

<囲繞地通行権の原則と例外(通行料)の比較表>

| ケース | 通行できる土地 | 通行料(償金) | 根拠条文 |

|---|---|---|---|

| 原則 (通常の袋地) | 囲繞地のうち 損害が最も少ない場所 | 有償(支払う必要あり) | 民法第212条 |

| 例外 (土地の分割・一部譲渡による袋地) | 他の分割者(または譲渡人)の所有地のみ | 無償(支払う必要なし) | 民法第213条第2項 |

この表は、囲繞地通行権を理解する上で非常に重要なので、しっかり頭に入れておきましょう!

【相隣関係②】隣の木の枝や根っこ問題!「根・枝の切除・切取権」

さて、相隣関係のもう一つの重要テーマ、隣の土地から伸びてきた木の「枝」や「根っこ」にどう対応するか、という問題です。これも、庭付きの戸建てに住んでいる方などにとっては、意外と身近なトラブルの種になりやすいですよね。「お隣さんの木の枝が伸びてきて、うちの日当たりが悪くなった!」「落ち葉がすごくて掃除が大変…」「根っこが伸びてきて、うちの塀が傾いてきた気がする…」なんていう話、聞いたことありませんか?

民法には、このような隣の土地の竹木(竹や木のことですね)が境界線を越えてきた場合のルール(民法第233条)もしっかりと定められています。

しかも、このルールは2023年4月1日に改正されたばかりなんです! ですから、宅建試験対策としては、最新の正しい情報をきちんと押さえておくことが、特に重要になりますよ!

お隣さんとの木の枝や根っこのトラブル、結構デリケートな問題ですよね。感情的にならずに、法律のルールを知っておくことが大事ですね。

隣地の「枝」が越境してきた場合:原則はお願い、例外的に自分で切れる!

まず、お隣の土地の木の「枝」が、境界線を越えて自分の敷地内に伸びてきた場合のルールから見ていきましょう。

原則として、越境してきた枝を、自分で勝手に切り取ることはできません。

たとえ自分の敷地内に入ってきている部分であっても、その枝はあくまでお隣さんの所有物の一部です。ですから、まずは、その竹木の所有者(つまり、お隣さん)に対して、「境界線を越えている部分の枝を切ってくださいね」と切り取るように請求する必要があります。(民法第233条第1項)

「邪魔だから!」といって、いきなり自分でノコギリやハサミでバッサリ切ってしまうのは、基本的にはNGなんです。まずはお隣さんにお願いするのが、法律上の正しい手順、ということですね。

しかし! この原則には重要な例外があります。以下の3つのケースのいずれかに当てはまる場合は、自分でその越境している枝を切り取ることが認められます。(民法第233条第3項) ここが、まさに2023年の民法改正で大きく変わった(というか、明確になった)ポイントです!

- 竹木の所有者に枝を切除するように催告したにもかかわらず、所有者が相当の期間内に切除しないとき。

「すみません、枝が越境しているので切ってください」とお願いしたのに、お隣さんがなかなか対応してくれない…という場合ですね。「相当の期間」が具体的にどのくらいかは状況によりますが、一般的には2週間程度が一つの目安と考えられています。この期間を過ぎても切ってくれなければ、自分で切ってもOKになります。 - 竹木の所有者を知ることができない、又はその所在を知ることができないとき。

例えば、隣の土地が長年空き家になっていて、誰が所有者なのか登記簿を見てもよく分からない、あるいは所有者は分かっていてもどこに住んでいるのか連絡先が不明…といった場合です。お願いしようにも相手がいない・分からないのでは仕方ないですよね。この場合も、自分で切ることができます。 - 急迫の事情があるとき。

例えば、台風が接近していて、境界を越えている太い枝が折れそうで、今にも自分の家の屋根や窓に落ちてきそうで危険!といった、文字通り「待ったなし」の緊急事態の場合です。こんな時までお隣さんにお願いするのを待っていたら、被害が出てしまうかもしれません。この場合も、自分で切ることが認められます。

【改正点の超重要ポイント!】

この自分で例外的に切れる3つのケースは、2023年の民法改正で明確に定められた、比較的新しいルールです! 改正前は、原則として所有者に切らせるしかなく、もし応じてくれなければ裁判を起こして判決を得ないと自分で切ることはできませんでした。それが、この改正によって、より現実的な対応が可能になったわけです。

試験では、この改正点を踏まえた問題が出題される可能性が非常に高いので、「催告してもダメな時」「所有者不明の時」「急迫の時」の3パターンは、絶対に覚えてください!

隣地の「根」が越境してきた場合:いつでも自分で切れる!

次に、お隣の土地の木の「根っこ」が、境界線を越えて自分の敷地の土の中に伸びてきた場合のルールです。

こちらは、枝の場合と違って、非常にシンプルです!

越境してきた根っこは、自分で勝手に切り取ることができます。(民法第233条第4項)

【枝との違い!】

根っこについては、お隣さんの承諾を得る必要もありませんし、「切ってください」と催告する必要もありません。自分の土地の境界を越えて侵入してきた根っこを見つけたら、いつでも自分で切ってしまってOKなんです。

えっ! 枝と根っこで、対応が全然違うんですね! 根っこは自分で勝手に切っちゃっていいんだ! これはしっかり区別して覚えないと、間違えちゃいそうですね!

なぜ、枝と根っこでこんなに扱いが違うのでしょうか?

その理由としては、いくつか考えられます。一般的に、地下にある根っこは、地上にある枝よりも誰の土地から伸びてきたのか分かりにくい場合があります。また、根っこは放置しておくと、建物の基礎を持ち上げたり、排水管を詰まらせたりするなど、枝よりも深刻な損害を与える可能性があると考えられていること、などが理由として挙げられます。

最後に、枝と根の越境に関する対応の違いを、比較表でまとめておきましょう。

<枝と根の越境に関する対応の違いの比較表>

| 越境してきたもの | 原則の対応 | 例外(自分で切れるケース) | 根拠条文 |

|---|---|---|---|

| 枝 | 所有者に切除を請求する (勝手に切れない) | 以下の場合は自分で切れる ①催告後、相当期間内に切除しない ②所有者不明・所在不明 ③急迫の事情 | 民法第233条第1項, 第3項 (※第3項は改正点!) |

| 根 | 自分で切り取ることができる (請求や催告は不要) | (例外規定なし。 常に自分で切れる) | 民法第233条第4項 |

この表で、枝と根の違い、そして特に枝に関する民法改正のポイントを、しっかりインプットしてくださいね!

まとめ

お疲れ様でした! 今回は、宅建試験の権利関係の中でも特に基本となる「所有権」の考え方と、隣接する土地との間のルールである「相隣関係」について、具体的なテーマとして「囲繞地通行権」と「根・枝の切除・切取権」を中心に、詳しく解説してきました。

所有権は、物を自由に使用・収益・処分できる非常に強い権利ですが、特に土地のように隣り合っている場合には、お互いが気持ちよく利用できるように、一定のルール(相隣関係)を守る必要がある、ということがお分かりいただけたかと思います。

囲繞地通行権のルール(通行できる場所、有償・無償の区別、分割・譲渡の場合の特例)や、隣地の根・枝の切除に関するルール(枝と根の違い、枝の切除に関する民法改正点)は、少し複雑に感じる部分もあったかもしれませんが、具体的な場面をイメージしながら、ポイントを押さえて整理すれば、きっと理解が深まったはずです。特に、2023年に改正された枝の切除に関する新しいルールは、今後の試験で狙われやすいので、要チェックですよ!

今回の内容をしっかり復習して、権利関係分野の得点アップにつなげていきましょう!

- 所有権とは、法令の制限内で、物を自由に使用・収益・処分できる、物に対する最も基本的で強い権利です。

- 相隣関係は、隣接する不動産の所有者間での土地利用を円滑にするための調整ルールです。

- 囲繞地通行権は、袋地の所有者が公道に出るために囲繞地を通行できる権利です。

- 通行場所・方法は、囲繞地にとって最も損害の少ないものを選ぶ必要があります。

- 原則として有償(償金の支払いが必要)です。

- 土地の分割・一部譲渡によって袋地が生じた場合は、特例があります。

- 通行できるのは、他の分割者(譲渡人)の所有地のみです。

- 通行料は無償です。

- 隣地の枝が越境してきた場合:

- 原則:所有者に切除を請求します(勝手に切れない)。

- 例外:①催告後相当期間不履行、②所有者・所在不明、③急迫の事情がある場合は、自分で切り取ることができます(※改正点)。

- 隣地の根が越境してきた場合:

- 自分で切り取ることができます(請求・催告不要)。

権利関係は覚えることが多くて大変かもしれませんが、一つ一つのルールを具体的な事例と結びつけながら、着実に理解していくことが合格への近道です!

今回の内容が、皆さんの宅建合格への一助となれば嬉しいです!頑張ってくださいね!