「登記簿謄本(登記事項証明書)って見たことあるけど、どこを見ればいいの?」「甲区?乙区?なんだか難しそう…」なんて感じている方、いらっしゃいませんか? 不動産登記って、権利関係が複雑に絡み合っていて、専門用語も多くてとっつきにくいイメージがありますよね。特に「仮登記」とか「分筆・合筆」なんて聞くと、ますます混乱してしまうかもしれません。

でも、大丈夫!この記事では、不動産登記がなぜ必要なのかという基本から、登記簿の具体的な見方、表示登記と権利登記の違い、そして宅建試験でもよく問われる仮登記や分筆・合筆、更正・変更登記などのルールまで、一つひとつ丁寧に解説していきます。この記事を読めば、「不動産登記ってこういう仕組みなんだ!」と全体像が掴めて、複雑なルールもスッキリ整理できるはずですよ。

不動産登記の知識は、宅建試験合格はもちろん、将来不動産に関わる仕事をする上でも必須です。しっかり学んで、得意分野にしちゃいましょう!

この記事でわかること

- 不動産登記の目的と登記簿(登記事項証明書)の基本的な見方

- 表示登記と権利登記の申請義務の違い(相続登記義務化含む)

- 登記申請の原則(共同申請)と例外(単独申請)

- 仮登記の効力、申請・抹消方法、本登記への流れ

- 分筆登記・合筆登記のルールと注意点、更正・変更・付記登記の違い

不動産取引のキホン!不動産登記制度の全体像と登記簿の読み方

まずは、不動産登記制度そのものがどんなものなのか、全体像をつかんでいきましょう。登記簿の見方もここでマスターしちゃいましょう!

登記は不動産の「履歴書」みたいなもの。まずは基本から見ていきましょうね!

【なぜ登記が必要?】不動産登記の目的と役割

不動産登記とは、私たちの重要な財産である土地や建物について、「どこに、どんなものがあって(物理的状況)」「誰がどんな権利を持っているのか(権利関係)」といった情報を、法務局(登記所)という国の機関が管理する公的な帳簿(登記簿)に記録し、それを一般に公開する制度のことです。

昔は紙のバインダー形式の「登記簿」でしたが、今はデータ化され「登記記録」と呼ばれるのが正式です。でも、意味合いは同じですよ。

なぜこんな制度があるかというと、不動産は高価で、権利関係が目に見えにくいからです。もし登記制度がなければ、「この土地は本当にこの人のもの?」「実は借金の担保に入っているのでは?」といった不安がつきまとい、安心して取引できませんよね。

登記によって権利関係を明確にし、誰でもその情報を確認できるようにすることで、不動産取引の安全と円滑を図ること、これが不動産登記の大きな目的です。

登記が行われるきっかけとしては、主に以下の3つがあります。

- 当事者の申請:売買や相続などで権利を取得した人が申請する(これが基本)。

- 官庁または公署の嘱託:国や地方公共団体などが関わる場合に、その機関が法務局に登記を依頼する(例:税金滞納による差押登記など)。

- 登記官の職権:登記官が、法律の規定に基づいて自らの判断で登記する(例:表示登記の未申請の場合など)。

【どこに何が書いてある?】登記簿(登記事項証明書)の見方をマスターしよう

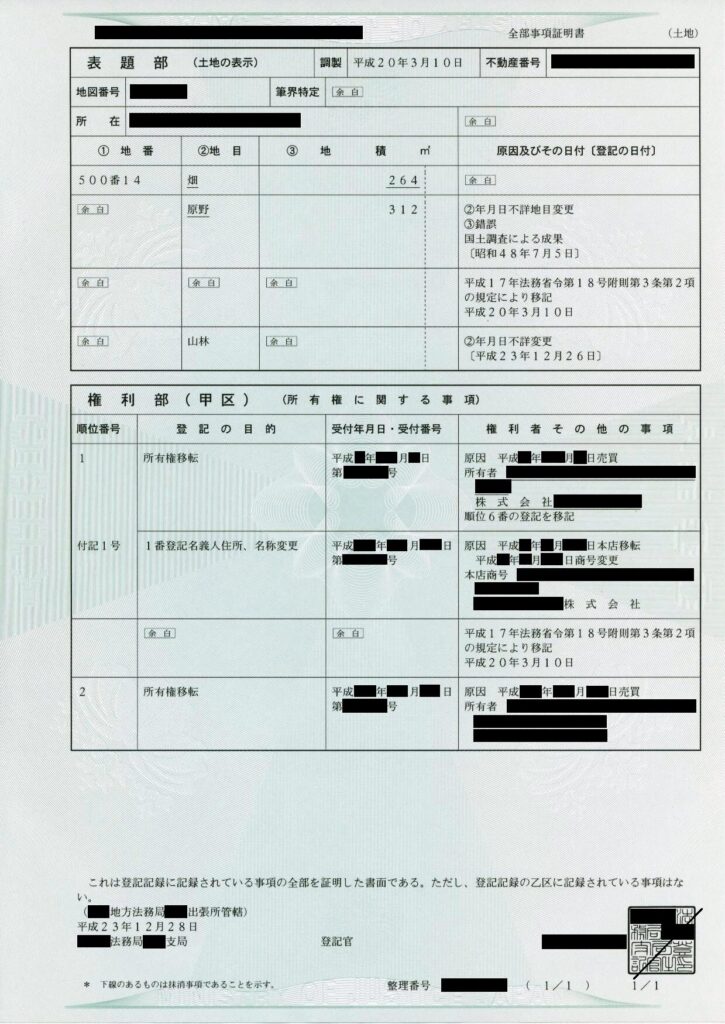

登記の内容を確認するには、「登記事項証明書」(昔でいう登記簿謄本)を取得します。これを見れば、その不動産の詳細な情報がわかります。

<登記事項証明書の見本イメージ>

登記簿の種類と基本構成(表題部・権利部)

登記簿には、まず「土地登記簿」と「建物登記簿」があります。そして、どちらの登記簿も大きく分けて「表題部」と「権利部」という2つの部分で構成されています。

<ポイント>マンション(区分建物)の場合は、これに加えて「一棟の建物の表題部」や「敷地権の目的たる土地の表示」なども記録されますが、基本的な構成は同じです。

表題部でわかること(不動産のスペック情報)

表題部には、その不動産が「どこにある、どんな物か」という物理的な状況が記録されています。

- 土地の場合:所在、地番、地目(宅地、畑、山林など)、地積(面積)など

- 建物の場合:所在、地番、家屋番号、種類(居宅、店舗など)、構造(木造、鉄筋コンクリート造など)、床面積など

ここに書かれている情報に変更があった場合(例:土地の地目が変わった、建物を増築した)に行うのが、後で説明する「表示に関する登記」です。

権利部でわかること(甲区:所有権、乙区:所有権以外)

権利部には、その不動産の権利に関する情報が記録されています。権利部はさらに「甲区(こうく)」と「乙区(おつく)」に分かれています。

- 甲区:所有権に関する事項が記録されます。

- 誰が所有者なのか(所有者の住所・氏名)

- いつ、どんな原因(売買、相続、新築など)で所有権を取得したのか

- 所有権の差押えや仮差押え、仮処分など

- 乙区:所有権以外の権利に関する事項が記録されます。

- 抵当権(誰が、いつ、いくらの借金のために設定したか)

- 地上権、地役権、賃借権(登記されていれば)など

乙区に何も記録されていなければ、その不動産には(登記されている限り)抵当権などの担保は付いていない、ということになります。

なるほど!甲区を見れば持ち主が、乙区を見れば借金の担保に入ってるかどうかがわかるんですね!

【どっちが優先?】順位番号と受付番号の違い

権利部の登記を見ていくと、「順位番号」と「受付番号」という欄があります。これは、登記された権利の優先順位に関わる重要な情報です。

- 順位番号:甲区なら甲区だけ、乙区なら乙区だけの中で、登記された順番を示します。番号が若いほど先に登記された権利です。同じ区の中では、この順位番号によって権利の優劣が決まります(例:1番抵当権、2番抵当権)。

- 受付番号:甲区・乙区に関係なく、その登記申請が法務局に受け付けられた年月日と番号です。登記された時間的な前後関係をより正確に示します。違う区の間(例えば甲区の所有権移転と乙区の抵当権設定)の優先順位は、原則としてこの受付番号の前後で決まります。

基本的には「順位番号が若い方が優先」と覚えておけばOKですが、区が違う場合は受付番号で判断する、と理解しておくとより正確です。

【誰でも見れる?】登記情報の公開と取得方法

登記記録は、その不動産取引の安全を図るという目的から、誰でも手数料を納付すれば、登記事項証明書の交付を請求して内容を確認することができます。プライバシーは大丈夫?と思うかもしれませんが、権利関係を公示することが重要視されているんですね。

登記事項証明書は、全国どこの法務局でも取得できますし、郵送で請求したり、インターネットを利用したオンライン請求(手数料が少し安くなります)も可能です。

一つの不動産が複数の法務局の管轄区域にまたがっている場合は、あらかじめ指定された特定の法務局でしか登記簿(登記記録)は管理されていません。

【登記は義務?】表示登記と権利登記の申請義務の違い

では、不動産に関する登記は必ず申請しなければならないのでしょうか? ここは「表示に関する登記」と「権利に関する登記」で扱いが異なります。

建物新築時の表示登記(1ヶ月以内義務あり)

不動産の物理的な状況を示す「表示に関する登記」(表題部にする登記)については、原則として申請義務があります。

例えば、建物を新築した場合、その所有者は取得の日から1ヶ月以内に「建物表題登記」を申請しなければなりません。(土地の地目が変わった場合なども同様に1ヶ月以内の変更登記義務があります)

もしこの申請を怠っていると、登記官が職権で登記することができます(過料という行政罰の対象にもなり得ます)。

登記官が自らの権限で行うのが「職権登記」です。前の説明にあった「嘱託登記」は官公署からの依頼による登記なので、混同しないようにしましょう。

売買などの権利登記(義務はないけど…?対抗力の重要性)

一方、所有権移転や抵当権設定など、「権利に関する登記」(権利部(甲区・乙区)にする登記)については、法律上の申請義務はありません。

例えば、中古住宅を買ったとしても、所有権移転登記をするかどうかは当事者の自由に委ねられています。

えっ、じゃあ登記しなくてもいいの?…と言いたいところですが、登記しないことには大きなリスクがあります!

不動産の権利変動(例えば、売買による所有権の移転)は、登記をしなければ、第三者に対して「自分が新しい所有者だ!」と主張(対抗)することができません。

もし、売主が悪意を持って、同じ不動産を別の人(Cさん)にも売却し(二重譲渡)、Cさんが先に所有権移転登記をしてしまったら、たとえ自分が先に契約してお金も払っていたとしても、Cさんに所有権を取られてしまう可能性があるのです(Cさんが悪意、つまり二重譲渡の事実を知っていたとしても、登記があれば原則としてCさんが優先されます)。

権利に関する登記に申請義務はないけれど、自分の権利を守るためには必ず登記をする必要がある、と覚えておきましょう!

【2024年改正】相続登記の義務化について

権利に関する登記には申請義務がない、というのが原則でしたが、2024年4月1日から、相続(遺贈を含む)による不動産の所有権移転登記(相続登記)が義務化されました。

相続によって不動産を取得した相続人は、原則として、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。

義務化の背景には、相続登記がされずに放置された結果、所有者が不明になってしまい、空き家問題や土地利用の妨げになっている社会問題があります。

正当な理由なく申請を怠ると、過料の対象となる可能性があります。これは非常に重要な法改正なので、しっかり押さえておきましょう。

(参考:法務省「所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し (民法・不動産登記法改正)」)

【誰が申請するの?】登記申請の原則(共同申請)と例外(単独申請)

登記は誰が申請するのでしょうか?

原則として、登記によって権利を得る人(登記権利者、例:買主)と、権利を失う人(登記義務者、例:売主)が共同で申請しなければなりません(共同申請の原則)。これは、登記の真実性を担保するためです。

ただし、以下のような場合には、例外的に単独で申請することが認められています。

- 相続または法人の合併による権利移転登記(権利を取得した相続人や合併後の法人が単独で申請)

- 登記手続きを命じる判決による登記(勝訴した登記権利者または登記義務者が単独で申請)

- 所有権保存登記(建物を新築した人などが最初にする所有権の登記)

- 表示に関する登記(表題登記、変更・更正登記)

- 登記名義人の氏名・住所・名称の変更・更正登記

- 仮登記(一定の場合、仮登記権利者が単独で申請可能。後述します)

どんな場合に単独申請できるのか、しっかり区別できるようにしておきましょう。

権利を確実に!仮登記、分筆・合筆、更正・変更・付記登記のポイント

ここからは、少し応用的な登記の種類について見ていきましょう。宅建試験でも頻出の論点です。

【順番をキープ!】仮登記とは?メリット・デメリットと本登記への流れ

仮登記の目的と効力(順位保全)

仮登記とは、本来必要な登記申請の書類がすぐに揃わない場合や、まだ権利変動自体は確定していないけれど将来の権利変動に備えたい場合などに、将来行う予定の本登記のために、あらかじめ順位を確保しておく目的で行われる登記のことです。

<メリット>

・本登記に必要な手続きが完了する前に、登記上の順位を確保できる。

・比較的簡単な手続きで申請できる場合がある。

<デメリット>

・仮登記のままでは、権利変動を第三者に対抗する力(対抗力)がない。

・本登記をしない限り、権利が確定しない。

例えば、AさんがBさんに不動産を売る契約をしましたが、Bさんが代金を全額支払うのは少し先だとします。この時、Bさんは将来の所有権移転登記(本登記)の順位を確保するために、先に「所有権移転請求権仮登記」を入れておくことができます。

仮登記には対抗力がないため、仮登記の後で、Aさんが同じ不動産をCさんに売却し、Cさんが先に所有権移転の本登記をすることも可能です。

えー!仮登記しても意味ないの?いえいえ、そんなことはありません!仮登記の真価は、本登記をした時に発揮されます。

Bさんが後日、代金を支払って仮登記を本登記にすると、その本登記の順位は、仮登記をした時の順位になります。つまり、後から登記したCさんの所有権登記よりも優先することになるのです。

仮登記の申請と抹消手続き(単独申請できるケース)

仮登記の申請も、原則は登記権利者と登記義務者の共同申請です。

しかし、例外的に以下の場合は、仮登記権利者(例:買主Bさん)が単独で申請できます。

- 仮登記義務者(例:売主Aさん)の承諾書がある場合

- 仮登記を命じる裁判所の処分(仮登記仮処分)の決定書正本がある場合

また、仮登記の抹消も原則は共同申請ですが、以下の場合は単独で申請できます。

- 仮登記名義人(仮登記に記録されている人、例:Bさん)が単独で抹消を申請する場合(登記識別情報を提供)

- 登記上の利害関係人(例:後から登記したCさんや、元の所有者Aさん)が、仮登記名義人の承諾書などを添付して抹消を申請する場合

仮登記から本登記へ!注意点と対抗力

仮登記を本登記にする際、もし仮登記の後で権利を取得した第三者(例:Cさん)がいる場合、その第三者(登記上の利害関係人)の承諾が必要になります。

しかし、Cさんには承諾する義務はありません。もしCさんが承諾してくれない場合、Bさんは、Cさんに対抗できる旨の裁判(判決など)を得て、その謄本を添付して本登記を申請すればOKです。

この場合、登記官は職権で、Bさんの本登記と矛盾するCさんの登記を抹消します。結局、仮登記をしておけば、後から権利を取得した第三者にも対抗できる、ということですね。

仮登記は一時的なものですが、順位を確保するという重要な役割を果たします!

【土地を分けたり、まとめたり】分筆登記と合筆登記のルール

土地の登記では、土地を分けたり(分筆)、まとめたり(合筆)することがあります。それぞれのルールを見ていきましょう。

土地の登記簿では、土地の個数を「筆(ひつ、ふで)」という単位で数えます。「一筆(いっぴつ)の土地」という感じです。

分筆登記とは?申請できる人と注意点(担保権・地役権)

分筆登記とは、一筆の土地を、登記上、複数の土地に分割する登記のことです。

<~A土地をB土地とC土地に分筆した図~>

例えば、広い土地の一部だけを売りたい場合などに行われます。分筆しても元の土地の範囲が変わるわけではないので、分筆前の地積と、分筆後の各地積の合計は一致します。

分筆登記を申請できるのは、以下の人です。

- 表題部所有者(まだ所有権の登記がされていない土地の場合)

- 所有権の登記名義人(所有権の登記がされている土地の場合)

所有権の登記がなくても、表題部に所有者として記録されていれば分筆登記を申請できる、というのがミソですね。

分筆する土地に抵当権などの担保権が付いている場合、分筆後のすべての土地にその効力が及ぶことになるため、登記申請の際には、その旨を明らかにする「共同担保目録」の提供が必要になることがあります。

また、分筆する土地(承役地)に地役権が設定されている場合、地役権が分筆後のどの土地に存続するのかなどを明らかにするため、地役権者の承諾書などの「地役権証明情報」が必要になることがあります。

合筆登記とは?合筆できないケースを覚えよう!

合筆登記とは、隣接する複数の土地を、登記上、一筆の土地にまとめる登記のことです。

ただし、どんな土地でも自由に合筆できるわけではなく、合筆が禁止されているケースがあります。宅建試験ではここがよく問われます!

【合筆が禁止される主なケース】

- 相互に接続していない土地(物理的に隣り合っていない土地同士はまとめられません)

- 地目(宅地と畑など)または地番区域(〇〇町1丁目と〇〇町2丁目など)が相互に異なる土地

- 所有権の登記名義人が相互に異なる土地(所有者が違う土地は当然まとめられません。共有の場合、持分割合が異なっていてもNGです)

- 所有権の登記がある土地とない土地

- 所有権の登記以外の権利(例:抵当権、地上権、賃借権など)に関する登記がある土地

- 例外:合筆する土地全部について、登記原因・日付・権利者が同じ抵当権がある場合は合筆可能。(承役地についてする地役権の登記がある場合も、例外的に合筆可能なケースがあります)

- 注意:要役地(自分の土地のために地役権が設定されている土地)に地役権の登記があっても、合筆は妨げられません。

合筆できない条件、結構細かいですね…!特に権利関係は要注意!「所有権以外の権利」が付いていると原則合筆NG、ただし例外あり、と整理して覚えましょう。

【登記内容を修正】更正登記・変更登記・付記登記の違いを理解しよう

最後に、登記された内容に間違いがあったり、後から変更が生じたりした場合に行う登記について見ていきましょう。

「間違い」を直す更正登記と「変化」を反映する変更登記

登記内容を修正する登記には、主に「更正登記」と「変更登記」があります。

- 更正登記:登記が実行された当初から、登記内容に誤りや漏れ(錯誤・遺漏)があった場合に、それを正しい内容に訂正するための登記です。(例:面積の数字を書き間違えて登記してしまった)

- 変更登記:登記が実行された後に、事実関係に変化が生じたため、登記内容が現実と合わなくなった場合に、それを現在の状況に合わせるための登記です。(例:登記後に引っ越して住所が変わった、結婚して氏名が変わった、建物を増築して床面積が変わった)

違いは、登記内容と現実の不一致が「登記の前からあったのか(→更正登記)」「登記の後から生じたのか(→変更登記)」という点です。

【順位はそのまま】付記登記ってどんな時?

付記登記とは、既にある登記(主登記)の内容を変更・更正したり、あるいはその登記に関連する権利を設定したりする場合に、元の登記の順位を引き継ぐ形で行われる登記のことです。

通常の登記は、申請された順番に新しい順位番号が付けられますが、付記登記は、元の主登記の順位番号に枝番号(例:「1番付記1号」)が付される形で記録されます。これにより、元の登記と同じ順位を維持できるのが特徴です。

どんな場合に付記登記が使われるかというと、代表的なのは以下のようなケースです。

- 登記名義人の氏名・住所の変更(更正)登記

- 権利の移転登記(例:抵当権の移転など。所有権移転は主登記です)

- 抵当権の順位変更登記

- 買戻特約の登記

元の登記にくっついて、順位をキープする登記なんですね。

変更登記や更正登記が、必ず付記登記で行われるわけではありません。どの登記が付記登記になるかは個別に定められています。

まとめ

今回は、不動産登記制度の基本から、登記簿の見方、申請義務、そして仮登記や分筆・合筆、更正・変更・付記登記といった応用的な内容まで、幅広く解説してきました。

不動産登記は、一見すると複雑で難しいルールが多いように感じますが、一つ一つの制度には、不動産取引の安全を守るための大切な意味があります。特に権利の対抗力や登記の順位といった考え方は、宅建試験だけでなく実務でも非常に重要です。

今回の内容をしっかり復習して、不動産登記を得意分野にしてくださいね!

最後に、この記事で解説した重要ポイントをまとめておきましょう。

- 不動産登記:不動産の物理的状況と権利関係を公示し、取引の安全を図る制度。

- 登記簿の構成:表題部(物理的状況)と権利部(甲区:所有権、乙区:所有権以外)。

- 登記の効力:登記しないと第三者に権利を対抗できない(特に権利の登記)。

- 登記申請義務:表示登記(表題登記など)は原則義務あり(1ヶ月以内)。権利登記は原則義務なし。ただし、相続登記は2024年4月から義務化(3年以内)。

- 登記申請:原則は共同申請。相続、判決、保存登記、表示登記、氏名・住所変更、仮登記などは単独申請が可能。

- 仮登記:順位保全のための登記。対抗力はないが、本登記をすれば仮登記時の順位が確保される。

- 分筆・合筆:土地を分けたり合わせたりする登記。特に合筆できないケース(接続しない、地目・地番区域・所有者が異なる、所有権以外の権利がある等)を要チェック。

- 更正・変更・付記登記:更正は当初からの誤り訂正、変更は後発的な変化の反映。付記登記は主登記の順位を引き継ぐ登記。

たくさんの情報量でしたが、一つずつ確実に理解を深めていきましょう。