今回は宅建試験の問49(5点免除科目)で出題される「土地に関する知識」について、ポイントを絞って解説していきます!「土地の知識」ってなんだか地学の授業みたいで難しそう…と感じませんか? 山地、台地、扇状地、液状化、土砂災害… 普段あまり聞き慣れない言葉も多くて、「何をどう覚えればいいの?」って戸惑ってしまう方もいるかもしれませんね。

でも、この分野は、私たちが安全に暮らすための土地選びや、不動産取引において非常に重要な知識なんです。どんな地形が災害に強く、どんな地形に注意が必要なのかを知ることは、宅建士としてお客様に適切なアドバイスをする上でも欠かせません。

この記事では、宅建試験で問われる「土地に関する知識」について、地形の種類ごとの特徴や宅地としての適性、そしてその土地に潜む災害リスクなどを、図解も交えながら分かりやすく解説していきます。「免除科目だから後回し…」と思っている方も、この記事を読めば、効率よく重要ポイントを掴めるはずですよ!

土地の知識は、単なる暗記ではなく、地形の成り立ちや自然のメカニズムと結びつけて考えると、より深く理解できますよ!

<この記事でわかること>

- 宅建試験で「土地」の知識がなぜ重要なのか

- 様々な地形(山地、台地、低地、扇状地、三角州など)の特徴と宅地としての適性

- 注意すべき自然災害(土砂災害、液状化、地盤沈下など)とそのメカニズム

- 災害リスクの高い地形の見分け方

- 等高線の基本的な読み方と地形の判断方法

なぜ宅建で「土地」の知識が必要?

ところでいきなりですが、宅建試験の科目に「土地に関する知識」が含まれているのはなぜでしょうか?

それは、不動産取引の対象となる土地や建物が、どのような場所に立地しているかによって、その安全性や利用価値、そして資産価値が大きく変わってくるからです。

例えば、

- 地盤がしっかりしていて災害に強い土地なのか?

- 過去に土砂災害や洪水があった場所ではないか?

- 地震が起きた時に液状化しやすい土地ではないか?

といった情報は、不動産を購入したり、家を建てたりする上で非常に重要ですよね。

宅建士は、こうした土地の特性や潜在的なリスクについて、ある程度の知識を持ち、取引の際に適切な情報を提供したり、専門家への調査を促したりする役割が求められます。

もちろん、宅建士が地盤調査の専門家になる必要はありませんが、基本的な地形の知識や災害リスクを理解しておくことは、プロとして必須のスキルなんです。

地形の種類と特徴|山地から低地まで徹底解説!

日本の国土は変化に富んでおり、様々な地形が存在します。それぞれの地形がどのようにしてでき、どのような特徴を持っているのかを見ていきましょう。宅地としての適性や注意点も合わせて解説します。

山地・山麓|自然豊かだが注意も必要

(1) 山地

- 特徴: 起伏が大きく、急峻な地形が多いのが特徴です。日本の国土の大部分を占めています。

- 利用: 大部分は森林に覆われており、木材資源として利用されたり、水源涵養機能(水を蓄え、川へ安定供給する働き)を持っていたりします。

- 宅地としての適性: 傾斜が急で平坦な土地が少ないため、大規模な宅地開発にはあまり向きません。

- 注意点: 急斜面が多いため、土砂災害(崖崩れ、地すべり、土石流)のリスクがあります。

(2) 山麓(さんろく)

- 特徴: 山地のふもとに広がる、ゆるやかな傾斜地です。

- 宅地としての適性: 比較的緩やかな斜面は宅地として利用されることもありますが、注意が必要です。

- 注意点:

- 山に近いことから、土砂災害のリスクが依然としてあります。

- 特に火山のふもと(火山麓)では、火砕流や溶岩流、火山灰などの火山活動に関する災害のリスクも考慮する必要があります。

山地や山麓での不動産取引では、ハザードマップなどで土砂災害警戒区域や火山災害警戒区域に指定されていないかを確認することが重要です。

丘陵・台地・段丘|宅地に適した安定した地形

(1) 原則として宅地に適する理由

丘陵(きゅうりょう)、台地(だいち)、段丘(だんきゅう)は、一般的に宅地として最も適した地形とされています。その理由は…

- 地表面が比較的平坦であること。

- 地盤がよく締まった砂礫(されき:砂と小石)や硬い粘土で構成されていることが多いこと。

- 地下水位が低い(地表から深い)ことが多いこと。

これらの特徴から、地盤が安定しており、水はけも良く、洪水のリスクも低いため、安全な居住地として適しているのです。

昔からある住宅地の多くは、台地上に広がっていることが多いんですよ!

(2) 例外:注意すべき点

ただし、台地や段丘であれば常に安全というわけではありません。以下のような点には注意が必要です。

- 台地の縁(へり)や段丘崖(だんきゅうがい): 崖崩れのリスクがあります。擁壁(ようへき)などで対策されているか確認が必要です。

- 谷が入り込んでいる場所(谷底低地): 台地を刻むように存在する小さな谷は、周囲より地盤が軟弱だったり、水が集まりやすかったりします。

- 造成された土地: 台地や丘陵を切り開いたり、谷を埋めたりして造成された宅地は、元の地形や造成方法によっては地盤に問題がある場合があります(切土と盛土の境目など)。

「台地だから絶対安全」と過信せず、その中でもどのような場所に位置しているか、どのように造成された土地なのかを確認することが大切です。

低地|利便性は高いが災害リスクに注意

(1) 低地とは

- 特徴: 河川の周辺や海岸沿いに広がる、標高が低く平坦な土地です。河川が運んできた土砂や、海の堆積物などでできています。

- 利用: 平坦で広大な土地が得やすく、水利も良いため、水田として利用されたり、大都市の多くがこの低地に立地したりしています。

- 宅地としての適性: 生活利便性は高いことが多いですが、地盤や災害の観点からは注意が必要です。

- 注意点:

- 比較的新しい堆積物でできているため、地盤が軟弱なことが多いです。

- 標高が低いため、洪水や高潮、津波などの水害のリスクが高い傾向にあります。

- 軟弱な地盤は、地震の際に揺れが増幅されやすく、液状化や地盤沈下のリスクも高くなります。

大都市が低地に多いのは、昔から水運が重要だったことや、広大な平地が必要だったからなんですね。

(2) 埋立地・干拓地|人工的に作られた土地

- 埋立地: 海や湖沼などを土砂で埋め立てて造成した土地です。港湾施設や工業用地、住宅地として利用されます。

- 干拓地: 海や湖沼を堤防で仕切り、内部の水を排水して陸地にした土地です。主に農地として利用されてきました。

- 注意点:

- どちらも地盤が非常に軟弱であることが多いです。

- 特に埋立地は、地震時の液状化のリスクが極めて高いとされています。

- 地盤沈下も起こりやすい傾向にあります。

- 海抜が低いことが多く、高潮や津波のリスクも考慮する必要があります。

埋立地や干拓地は、比較的新しく造成された土地も多く、インフラが整備されている反面、災害リスクについては十分な注意と対策が必要です。

川が形づくる地形|扇状地・自然堤防・三角州など

河川は、その流れによって土砂を削り(侵食)、運び(運搬)、積もらせる(堆積)ことで、様々な地形を作り出します。川の上流から下流にかけて、どのような地形が見られるのでしょうか。

川の流れは、傾斜が急なほど速く、エネルギーが大きくなります。そのため、上流部では侵食力(削る力)が強く、大きな岩なども運ぶことができます。下流に行くにつれて傾斜が緩やかになると、流れは遅くなり、運搬力が低下します。すると、運んできた土砂を大きさの順に(大きいものから)堆積させていくのです。

(1) 中流部

- 特徴: 上流と下流の中間地点です。谷底に少し平野が広がり始め、蛇行(川が曲がりくねって流れること)が見られることもあります。

- 堆積物: 上流から運ばれてきた礫(れき:こいし)や砂が堆積します。

- 地形例: 河岸段丘(かがんだんきゅう:川沿いに見られる階段状の地形)が形成されることがあります。段丘面は比較的安定した地盤ですが、崖の部分は注意が必要です。

(2) 扇状地(せんじょうち)

- ① 特徴:

- 山地から平野に出る谷の出口(谷口)に、河川が運んできた砂礫などが扇状に堆積してできた地形です。

- 等高線は、扇のかなめ(頂点)を中心とした同心円状になるのが特徴です。

- ② メリット(宅地として):

- 主に砂礫でできているため、水はけが良い(水が地下に浸透しやすい)。

- 地盤が比較的良好で、建物の基礎として十分な支持力が期待できます。

- ③ デメリット(注意点):

- もともと河川が土砂を運んできた場所なので、大雨の際には洪水流や土石流が発生する可能性があります。特に扇状地の頂点付近(扇頂)や、扇状地の中の古い流路(旧河道)は注意が必要です。

- 地下水位は低い傾向にありますが、扇状地の末端(扇端)では地下水が湧き出すことがあります。

(3) 自然堤防・後背湿地

- 自然堤防:

- 河川が洪水を起こした際に、川の両岸に砂やシルト(砂より細かい土)が堆積してできた、周囲よりわずかに高くなった微高地のことです。

- 比較的水はけが良く、地盤も周囲よりは良好なため、古くからの集落や街道が立地していることが多いです。

- 後背湿地(こうはいしっち):

- 自然堤防の背後(川から遠い側)に広がる、低くて湿った土地のことです。

- 洪水時に運ばれた細かい粘土などが堆積し、水はけが悪く、非常に軟弱な地盤であることが多いです。

- 主に水田として利用されてきました。宅地とする場合は、地盤改良などの対策が必要です。

<ポイント>同じ低地の中でも、自然堤防と後背湿地では地盤条件が大きく異なります。土地の微地形に注目することが大切です。

(4) 旧河道(きゅうかどう)

- 特徴: かつて河川が流れていた跡地のことです。蛇行していた川が流路を変えた後などに残ります。

- 注意点:

- 周囲の地盤(例えば自然堤防)に比べて、軟弱な砂や粘土が堆積していることが多いです。

- 地盤沈下を起こしやすかったり、地震時に液状化しやすかったりします。

- 水はけが悪く、浸水しやすい傾向もあります。

<チェック>古い地図を見ると、昔の川の流れが分かることがあります。土地の履歴を調べることも重要ですね。

(5) 三角州(さんかくす、デルタ地帯)

- 特徴:

- 河口部(川が海や湖に注ぐ場所)に、河川が運んできた細かい砂や粘土が堆積してできた、三角形に近い形の平坦な地形です。

- 非常に軟弱な地盤で、排水性も悪いのが特徴です。

- 注意点:

- 地震時の液状化リスクが極めて高い地形の一つです。

- 地盤沈下も起こりやすいです。

- 標高が低いため、洪水、高潮、津波のリスクも高いです。

<情報>日本の大都市の多くは、大きな河川の河口部に位置する三角州やその周辺の低地に発展してきました。そのため、これらの都市部では地盤災害への対策が重要となっています。

(6) 都市内河川の氾濫

- 背景: 都市部では、地面の多くがアスファルトやコンクリートで舗装されています。

- 現象: 大雨が降ると、雨水が地面に浸透せず、一気に下水道や河川に流れ込みます。その結果、下水道や河川の処理能力を超えてしまい、水が溢れ出す「内水氾濫」が発生しやすくなります。

- 対策: 雨水を一時的に貯留する施設の整備や、透水性のある舗装などが進められています。

【災害リスクを知る】地形と自然災害|土砂災害・液状化・地盤沈下

地形と災害は密接に関係しています。ここでは、宅建試験でもよく問われる代表的な災害と、それらが起こりやすい地形について解説します。

(1) 土砂災害

① 種類

土砂災害には、主に以下の3つの種類があります。

- 崖崩れ(がけくずれ): 斜面が突然崩れ落ちる現象。勾配が急な斜面で発生しやすい。突発的で、避難が難しい。

- 地すべり: 斜面の一部または全部が、地下水の影響などですべり面(粘土層など)の上をゆっくりと下方へ移動する現象。比較的広い範囲で発生する。前兆現象が見られることもある。

- 土石流(どせきりゅう): 山腹や川底の土砂・石・流木などが、大雨などによる水と一体となって、谷を高速で流れ下る現象。破壊力が非常に大きく、谷の出口(扇状地など)まで到達することがある。

② 崩壊跡地

- 特徴: 過去に崖崩れなどが発生した跡地は、馬蹄形(U字型)の凹んだ地形になっていることが多いです。

- 注意点:

- 崩壊によって地下水が集まりやすくなり、地下水位が高い傾向があります。(そのため、竹など湿気を好む植物が茂っていることも)

- 一度崩れた場所は、地盤が不安定になっていることが多く、再び崩壊(再発)するリスクがあります。

③ 崖錐(がいすい)

- 特徴: 崖や急斜面の下に、風化・剥離した岩屑(がんせつ:岩のかけら)が円錐状に堆積してできた地形です。

- 注意点:

- 不安定な岩屑が積み重なっているため、非常に脆(もろ)く、崩れやすいです。

- 隙間が多く透水性が高いため、大雨などによって斜面崩壊や土石流の発生源となるリスクがあります。

<ポイント>土砂災害警戒区域や土砂災害特別警戒区域(イエローゾーン・レッドゾーン)に指定されている場所は、特に注意が必要です。ハザードマップで確認しましょう。

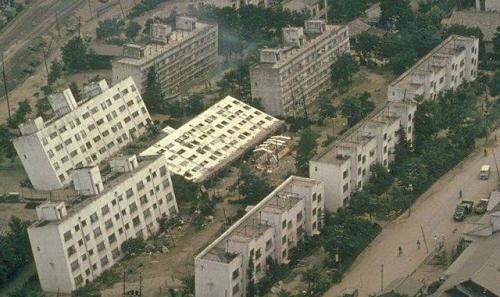

(2) 液状化現象

① 液状化現象とは

- 現象: 大きな地震の揺れによって、砂と水で構成される地盤が一時的に液体のようになり、地耐力(地盤が建物を支える力)を失う現象です。

- 被害: 建物が沈んだり傾いたり、地中のマンホールや軽い構造物が浮き上がったり、地面から泥水が噴き出したりします。

② 発生しやすい場所

液状化は、以下の条件が揃った場所で発生しやすくなります。

- 粒径(粒の大きさ)がそろった緩い砂地盤であること。(粒同士の隙間が大きい)

- 地下水位が高い(地表から浅い)こと。(砂の隙間が水で満たされている)

具体的には、以下のような地形が挙げられます。

- 埋立地

- 干拓地

- 三角州

- 旧河道

- 砂丘間の低地

水辺の緩い砂地盤が危ない、ということですね。

(3) 地盤沈下

① 発生しやすい場所

- 主に軟弱な粘性土地盤(粘土やシルトが多い地盤)で発生しやすいです。

- 原因としては、地下水の過剰なくみ上げや、盛土などの荷重が挙げられます。

② 不同沈下(不等沈下)

- 現象: 建物や敷地内で、沈下量が均一でなく、場所によって異なる沈下が起こることです。

- 原因:

- 軟弱地盤の上に直接基礎で建物を建てた場合。

- 切土(きりど:元々の地盤を削った部分)と盛土(もりど:土を盛って造成した部分)をまたいで建物を建てた場合。(盛土部分の方が沈下しやすいため)

- 地盤改良が不均一だった場合。

- 被害: 建物が傾いたり、壁にひびが入ったり、ドアや窓の開閉が困難になったりします。

<チェック>造成地では、どこが切土でどこが盛土なのかを示す図面(造成計画図など)を確認することが重要です。

(4) 断層地形

① 断層地形とは

- 現象: 地下の岩盤に力が加わり、ある面(断層面)を境にして地層が上下または水平方向にずれてできた地形のことです。

- 特徴: 地表には、直線状の崖や谷、滝、地形の急変する地点などが連続して現れることがあります。

② リスク

- 断層周辺の地盤は、岩盤が破壊されているため強度が低下している可能性があります。

- 断層に沿って崖崩れや地すべりが発生しやすくなることがあります。

- 活断層(将来活動する可能性のある断層)の場合は、地震発生のリスクがあります。地震時には、断層のずれが地表に現れることもあります(地表地震断層)。

<情報>活断層の位置や危険度は、国や地方公共団体によって調査・公表されています。

(5) 特定の土質のリスク|真砂土(まさど)

① 真砂土(まさ土・マサ土)とは

- 特徴: 花崗岩(かこうがん)という岩石が風化してできた、砂のような土のことです。西日本に多く分布しています。

② リスク

- 隙間が多く、水を通しやすい性質があります。

- そのため、大雨が降ると水を含んで崩れやすく、斜面崩壊や土石流の原因となりやすいです。

- 地下水位が高い場所では、地震時に液状化するリスクもあります。

「真砂土=花崗岩が風化した土」と覚えておきましょう。災害に弱い性質を持っています。

【地図読みの基本】等高線の読み方と地形の判断

地形図に描かれている等高線は、土地の起伏を読み取るための重要な情報です。基本的な読み方をマスターしましょう。

(1) 等高線の読み取り

- 等高線とは: 同じ標高の地点を結んだ線です。

- 線の種類:

- 計曲線(けいきょくせん): 5本ごと(または10本ごと)に引かれる太い線。標高の数値が書かれていることが多い。

- 主曲線(しゅきょくせん): 計曲線の間にある細い線。

- 補助曲線(ほじょきょくせん): 緩やかな地形で主曲線だけでは表現しきれない場合に引かれる破線。

- 間隔の意味:

- 等高線の間隔が狭いほど、傾斜が急であることを示します。

- 等高線の間隔が広いほど、傾斜が緩やかであることを示します。

- 形状の意味:

- 尾根(おね): 等高線が標高の低い方へ凸(とつ)になっている部分。山の峰。

- 谷(たに): 等高線が標高の高い方へ凸(とつ)になっている部分。水が集まりやすい。

(2) 具体例

等高線を見ることで、これまで説明してきた様々な地形を読み取ることができます。

- 山地: 等高線が非常に密に入り組んでいる。

- 台地: 等高線がまばらで平坦な面が広がっている。縁の部分は等高線が密になっている(崖)。

- 扇状地: 谷の出口から同心円状に等高線が広がっている。

- 谷底低地: 等高線が谷(標高の高い方へ凸)を示し、その底が平坦になっている。

宅建試験では、等高線の図から地形の特徴や危険性を読み取る問題が出題されることもあります。基本的な読み方をしっかり押さえておきましょう。

まとめ

今回は、宅建試験の問48対策として、「土地に関する知識」を解説しました。地形の種類とその特徴、そして潜む災害リスクについて、イメージが掴めましたでしょうか?

一見、地味でとっつきにくい分野かもしれませんが、安全な暮らしと不動産取引の基礎となる、非常に実践的な知識です。地形の成り立ちと災害のメカニズムを関連付けて理解することで、記憶にも残りやすくなりますよ。

最後に、この記事の重要ポイントをおさらいしましょう。

- 宅地に適しているのは、一般的に地盤が安定し、洪水リスクの低い「丘陵・台地・段丘」。ただし、崖や造成地には注意が必要。

- 「低地」(特に三角州、埋立地、干拓地、旧河道、後背湿地)は、軟弱地盤、洪水、液状化、地盤沈下などのリスクが高い傾向がある。

- 「山地・山麓」や「扇状地」は、土砂災害(崖崩れ、地すべり、土石流)のリスクに注意が必要。

- 液状化は、地下水位の高い緩い砂地盤(埋立地、三角州など)で発生しやすい。

- 不同沈下は、軟弱地盤や切土・盛土の境目で起こりやすい。

- 等高線の間隔(狭い=急、広い=緩やか)や形状(尾根・谷)から地形を読み取ることができる。

これらの知識は、ハザードマップや土地の履歴調査など、不動産実務におけるリスク調査の場面でも役立ちます。試験対策としてだけでなく、将来の業務のためにも、しっかり身につけておきたいですね!

基本的な地形の特徴と災害リスクの組み合わせを問う問題が多いです。過去問演習を通じて、どの地形にどのようなリスクがあるのかを整理しておきましょう。