建築基準法を学んでいると、「建築確認」という言葉がよく出てきますよね。「なんとなくは知ってるけど、具体的にどんな手続きなの?」「どんな建物を建てるときに必要なの?」「手続きの流れが複雑で覚えられない…」なんて悩んでいませんか?たしかに、申請する人、検査する機関、必要な書類、期限…と、覚えることが多くて、ちょっと敬遠したくなる分野かもしれません。

でも、この建築確認は、私たちが安全な建物を利用するために、とっても重要な制度なんです。それに、宅建試験でも頻出の超重要テーマ!手続きの流れや、どんな建物に必要かという知識は、合否を分けるポイントになることもあります。建築協定も、街づくりのルールとして時々問われるので、合わせて理解しておきたいですよね。

この記事では、そんな「建築確認」の基本から、試験で問われやすい手続きの詳細な流れ、そして関連知識としての「建築協定」まで、初心者の方にもわかりやすく、丁寧に解説していきます。

建築確認、しっかりマスターして得点源にしちゃいましょう!

<この記事でわかること>

- 建築確認制度の目的と基本的な仕組みについて理解できる

- どんな建物を建築・改修するときに建築確認が必要か理解できる

- 建築確認が不要になる例外的なケースがわかる

- 申請から工事完了、使用開始までの建築確認の詳しい手続きの流れがわかる

- 関連知識としての建築協定(一人協定含む)のポイントが整理できる

建築確認の基本 | 目的・誰が誰に?必要な建築物と不要なケース

まずは、「建築確認ってそもそも何?」という基本から押さえていきましょう。どんな目的があって、誰が誰に対して行う手続きなのか、そしてどんな建物で必要になるのか(または不要なのか)をしっかり理解することが大切です。

建築確認ってそもそも何?目的は?

建築確認(けんちくかくにん)とは、家やビルなどの建築物を建てたり、大規模な修繕や模様替え、または特定の用途変更をしたりする前に、その計画(設計図など)が建築基準法や関連する法律(都市計画法など)のルールに適合しているかどうかを、専門の機関にチェックしてもらう制度のことです。

この制度の一番の目的は、違法な建築物や構造上危険な建築物が建てられるのを未然に防ぐことです。例えば、地震や火事に弱い建物、避難経路が確保されていない建物などが勝手に建てられてしまうと、そこに住む人や利用する人の安全が脅かされてしまいますよね。そうならないように、工事を始める前に専門家が図面などをチェックするわけです。私たち国民の生命、健康、財産を守るために、非常に重要な役割を果たしています。

では、この建築確認は「誰が」「誰に」申請して確認してもらうのでしょうか?ここ、基本ですがとても重要なので、しっかり覚えてくださいね!

- 確認を受ける人(申請者):建築主(けんちくぬし)

- 確認を行う機関:建築主事(けんちくしゅじ) または 指定確認検査機関(していかくにんけんさきかん)

申請するのは「建築主」です。これは、建築工事の発注者や、自ら工事を行う人のことで、一般的にはお施主さんを指します。工事を請け負う工務店(工事施工者)や設計者ではない点に注意してくださいね。

確認を行うのは「建築主事」または「指定確認検査機関」です。

「建築主事」は、建築基準法に関する専門知識を持つ役所の職員さんで、人口25万人以上の市には必ず置かれています。それ以外の市町村では、都道府県に置かれています。(建築主事を置く市町村や都道府県のことを「特定行政庁」と呼ぶこともあります)

「指定確認検査機関」は、国土交通大臣や都道府県知事から指定を受けた民間の会社です。建築基準法に適合しているかをチェックする能力があると認められた機関で、全国にたくさんあります。建築主は、建築主事に申請するか、指定確認検査機関に申請するかを選ぶことができます。

勝手にルール違反の建物を建てちゃダメ!そのためのチェック制度が建築確認なんですね。申請者と確認者、しっかり区別しましょう!

【重要】どんな建物に建築確認が必要なの?

すべての建築行為に建築確認が必要というわけではありません。建築基準法では、特に安全性への配慮が必要と考えられる一定の建築物や行為について、建築確認を義務付けています。

具体的にどんな場合に建築確認が必要になるのか、これが宅建試験では頻出ポイントです!少し複雑ですが、表を使って整理してみましょう。大きく分けて「①新築する場合」「②増築・改築・移転する場合」「③大規模の修繕・模様替をする場合」「④用途変更する場合」の4つのパターンで考えます。

① 新築する場合

新しく建物を建てる場合は、原則としてほとんどの場合で建築確認が必要になります。

- 特殊建築物(※後述)で、その用途に供する部分の床面積の合計が200㎡を超えるもの

- 大規模建築物

- 木造:階数3以上、または延べ面積500㎡超、または高さ13m超、または軒の高さ9m超 のいずれかに該当

- 木造以外:階数2以上、または延べ面積200㎡超 のいずれかに該当

- 上記以外の建築物(小規模なもの):原則不要ですが、都市計画区域、準都市計画区域、準景観地区内、または知事が指定する区域内では必要になります。

要注意ポイント!

小規模な建築物(例えば、木造2階建てで延べ面積100㎡の住宅など)は、原則としては建築確認が不要に見えますが、都市計画区域内などでは必要になるという点が非常に重要です。日本の多くの地域はこれらの区域に指定されているため、実質的には、ほとんどの建築物の新築で建築確認が必要になると考えておきましょう!

② 増築・改築・移転する場合

既存の建物を増築(床面積を増やす)、改築(一部または全部を取り壊し、ほぼ同じ規模・用途で建て直す)、移転(同じ敷地内で建物を移動させる)する場合です。

- 特殊建築物(床面積200㎡超)の増築・改築・移転:必要

- 大規模建築物(木造・木造以外)の増築・改築・移転:必要

- 上記以外の建築物(小規模なもの)の増築・改築・移転:原則不要(ただし、都市計画区域内等では、増築・改築・移転後の建築物が上記の特殊建築物や大規模建築物の規模になる場合は必要)。さらに、後述する防火地域・準防火地域のルールに注意が必要です。

③ 大規模の修繕・模様替をする場合

「大規模の修繕」とは、建築物の主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根、階段)の一種以上について行う過半の修繕のこと。「大規模の模様替」も同様に、主要構造部の一種以上について行う過半の模様替を指します。

- 特殊建築物(床面積200㎡超)の大規模の修繕・模様替:必要

- 大規模建築物(木造・木造以外)の大規模の修繕・模様替:不要

- 上記以外の建築物(小規模なもの)の大規模の修繕・模様替:不要

大規模の修繕・模様替で建築確認が必要なのは、特殊建築物(床面積200㎡超)だけと覚えておくとシンプルです!

④ 用途変更する場合

既存の建物の使い方を変える場合です。例えば、事務所として使っていたビルをホテルに変更するようなケースです。

- 建築確認が必要なのは、既存の建物の用途を、特殊建築物(床面積200㎡超)に変更する場合です。

- ただし、変更前も変更後も特殊建築物(床面積200㎡超)で、かつ用途が類似している場合(例:劇場→映画館、ホテル→旅館、百貨店→マーケットなど)は、建築確認は不要です。

- また、特殊建築物(床面積200㎡超)から、特殊建築物以外の用途(例:事務所、一戸建て住宅など)に変更する場合も、建築確認は不要です。

用途変更のひっかけ注意!

「特殊建築物(200㎡超)への変更」という原則だけ覚えていると、「類似用途間の変更は不要」「特殊建築物以外への変更は不要」という例外で間違えやすいです。しっかり区別して覚えましょう!

【補足】特殊建築物とは?

不特定多数の人が利用したり、火災などの際に避難が難しくなったりする可能性のある、特に安全性が求められる建物のことです。建築基準法で具体的に定められています。

特殊建築物の例

学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、マーケット、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、ホテル、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場・処理場、と畜場、火葬場、汚物処理場 など

これらの用途に使う部分の床面積の合計が200㎡を超える場合に、上記の「特殊建築物」としてのルールが適用されます。

例外!建築確認が不要になるケース

原則があれば例外あり!建築確認が必要な場合をたくさん見てきましたが、逆に、一定の条件を満たせば建築確認が不要になるケースもあります。これも試験で問われることがあるので、しっかり押さえましょう。

Q. どんな場合に建築確認が不要になるの?

A. 以下の両方の条件を満たす場合です。

- 建築場所が防火地域 および 準防火地域 外であること

- 床面積が10㎡以内の増築、改築、または移転であること

防火・準防火地域「外」で、かつ「10㎡以内」の「増改築・移転」ですね!ここ、大事ですよ!

例えば、防火地域や準防火地域に指定されていない場所に、すでに建っている家の横に、床面積が8㎡の物置を増築するような場合は、建築確認は不要、ということになります。

ここも注意!

- 建築場所が「防火地域または準防火地域」内である場合

- 新築である場合(10㎡以下の物置を新しく建てる場合など)

- 増改築・移転する部分の床面積が10㎡を超える場合

これらの場合は、たとえ小規模であっても、原則通り建築確認が必要になる可能性が高い(特に都市計画区域内等であれば)ので注意してくださいね!「防火・準防火地域外」「10㎡以内」「増改築・移転」の3点セットで覚えましょう!

建築確認の手続き・流れをステップ解説 | 申請から使用開始まで

さて、建築確認が必要だとわかったら、次はどんな手続きを踏むのでしょうか?申請から建物の使用開始までの流れは、宅建試験で非常に細かく問われるポイントです。特に日数の規定はしっかり覚えたいところです。ステップごとに区切って、順番に見ていきましょう!

ステップ1:申請 ~ 確認済証交付【工事着手前】

まずは工事を始める前の段階です。設計図などが完成し、いよいよ建築に向けて動き出す最初のステップですね。

① 建築確認の申請

誰が? → 建築主

誰に? → 建築主事 または 指定確認検査機関

いつ? → 工事に着手する前に

何を? → 確認申請書に、建築計画(設計図書など)を添えて提出

申請は必ず工事着手前に行わなければなりません。申請しないで工事を始めてしまうと、建築基準法違反になります!

② 審査

誰が? → 申請を受けた建築主事 または 指定確認検査機関

何を? → 提出された建築計画が、建築基準法や関連法令(耐震基準、防火基準、建ぺい率、容積率など)に適合しているかどうかを審査します。

審査期間は?

申請を受け付けた日から原則として7日以内です。

ただし、一定の規模を超える建築物(例:高さ60m超の高層ビルなど)で、構造計算に関する高度な審査(構造計算適合性判定)が必要な場合などは、35日以内となります。

ポイント:審査期間は原則7日!大規模なら35日!

③ 消防長の同意(※必要な場合)

誰が? → 建築主事が確認をする場合で、その建物が防火に関する規定(例:防火地域・準防火地域内の建築物、一定規模以上の特殊建築物など)の適用を受ける場合

誰の同意? → 所轄の消防長 または 消防署長の同意

いつ? → 建築主事が確認済証を交付する前に、あらかじめ計画について同意を得る必要があります。

消防署は、火災予防の観点から、消防活動がしやすいか、避難経路は確保されているかなどをチェックします。ただし、指定確認検査機関が確認を行う場合は、この消防長の同意手続きは不要です。(指定確認検査機関が独自に消防関係のチェックを行います)

④ 確認済証の交付

誰が? → 建築主事 または 指定確認検査機関

誰に? → 建築主

何を? → 審査の結果、建築計画が法令に適合していると認められた場合に、「確認済証(かくにんずみしょう)」を交付します。

この確認済証をもらって、初めて適法に工事を始めることができるんです!いわば工事開始の「ゴーサイン」ですね!

ステップ2:工事着工 ~ 中間検査【工事中】

確認済証が交付されたら、いよいよ工事開始です。でも、工事中にもやるべきことがあります。

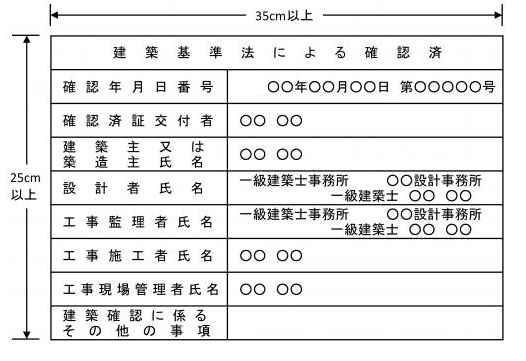

⑤ 工事現場での表示

誰が? → 工事施工者(工事を行う業者さん)

何を? → 工事現場の見やすい場所に、建築確認があった旨の表示(建築確認表示板)をしなければなりません。

<工事現場によくある「建築確認済」と書かれた白い看板の写真>

この表示板には、建築主の名前、設計者・工事施工者の名前、確認済証の番号、確認年月日などが記載されています。これによって、その工事が適法な手続きを経て行われていることを示すことができます。

街なかで工事現場を見ると、よくこの白い板が掲げられていますよね!あれが建築確認表示板です。

⑥ 中間検査の申請(※必要な場合)

特定の建築物や工程については、工事の途中で中間検査を受ける必要があります。これは、完成してしまうと隠れて見えなくなってしまう部分(例えば、基礎の鉄筋や建物の骨組みなど)が、きちんと図面通りに施工されているか、法令に適合しているかをチェックするためのものです。

どんな場合に必要?

中間検査が必要かどうかは、建築物の種類や構造、所在地(特定行政庁が指定)によって異なります。一般的には、階数が3以上の共同住宅などが対象になることが多いです。

いつ申請する?

中間検査が必要な場合、建築主は、指定された特定の工程(特定工程)の工事が完了した日から4日以内に、建築主事または指定確認検査機関に中間検査の申請をしなければなりません。(申請書が4日以内に到達するように、という意味です)

申請期限は「特定工程完了後4日以内」!うっかり忘れないように注意が必要です。

⑦ 中間検査の実施・合格証交付

誰が? → 申請を受けた建築主事 または 指定確認検査機関

いつ? → 申請を受理した日から4日以内に現場で検査を行います。

何を? → 特定工程の部分が、法令の基準に適合しているかをチェックします。

検査の結果は?

検査の結果、法令に適合していると認められると、建築主に対して「中間検査合格証」が交付されます。

重要! この中間検査合格証が交付されないと、次の工程(特定工程後の工事)に進むことができません。

ポイント:中間検査の申請は「完了後4日以内」、検査・合格証交付は「受理後4日以内」!

ステップ3:完了検査 ~ 使用開始【工事完了後】

無事に工事がすべて完了したら、最後のチェックです。建物が完成しても、すぐに使えるわけではありません。

⑧ 完了検査の申請

誰が? → 建築主

誰に? → 建築主事 または 指定確認検査機関

いつ? → 工事が完了した日から4日以内に

ポイント:完了検査の申請も「工事完了後4日以内」!中間検査と同じですね。

⑨ 完了検査の実施・検査済証交付

誰が? → 申請を受けた建築主事 または 指定確認検査機関

いつ? → 申請を受理した日から7日以内に現場で検査を行います。

何を? → 完成した建築物とその敷地が、建築確認申請の通りに、建築基準法などの法令に適合して工事されているかを最終チェックします。(設計図通りにできているか、消防設備はちゃんと設置されているか、など)

検査の結果は?

検査の結果、法令に適合していると認められると、建築主に対して「検査済証(けんさずみしょう)」が交付されます。

ポイント:完了検査・検査済証交付は「申請受理後7日以内」!中間検査の4日より少し長いですね。

この検査済証が、その建物が合法的に完成したことの「お墨付き」になります!とても大切な書類です。

⑩ 使用開始

建築物は、原則として、この検査済証の交付を受けた後でなければ、使用を開始することはできません。(人が住んだり、店舗として営業したりすることはできません)

ただし、例外的に検査済証の交付前でも使用できる場合があります。これも試験で問われることがあります!

【例外的に使用開始できるケース】

- 特定行政庁(建築主事を置く市町村長や都道府県知事)が、安全上・防火上・避難上支障がないと認めて仮使用の承認をしたとき。(期間を定めて承認されます。例えば、大規模な建物で一部だけ先に使いたい場合など)

- 建築主事または指定確認検査機関が、完了検査の申請を受理した日から7日を経過した場合。(検査がなかなか終わらない、などの理由で検査済証が交付されない場合でも、7日経てば使ってOKということです)

(補足:上記以外にも、10㎡以内の増改築で確認不要だった場合や、中間検査合格証を受けた後の特定工程後の部分について仮使用承認を受ける場合など、細かい規定がありますが、宅建試験レベルでは上記の主要な2つの例外をまずしっかり押さえましょう)

仮使用承認と7日経過の例外はしっかり覚えておきましょう!

これで建築確認の一連の流れは完了です!

この一連の流れ、数字(日数)がたくさん出てきますが、「中間4日、完了7日」のように、リズムで覚えるとか、語呂合わせを作るとか、自分なりに工夫して覚えると良いですよ!ここはしっかり得点源にしたいですね!

【関連知識】建築協定(一人協定)とは? | 自主的な街づくりルール

最後に、建築確認とは少し違いますが、建築基準法に関連する制度として「建築協定(けんちくきょうてい)」についても触れておきましょう。これも時々、宅建試験で問われることがある大切な知識です。

建築協定のキホン | 目的と内容

建築協定とは、ある一定の区域内で、土地の所有者や建物の所有者、借地権を持っている人たち(これらをまとめて「土地所有者等」といいます)が、自分たちで話し合って建築物に関するルール(協定)を定め、特定行政庁(建築主事を置く市町村長や都道府県知事など)の認可を受けて、そのルールを地域全体で守っていく制度です。

目的は、建築基準法で定められた最低限の基準(これを「集団規定」といいます。建ぺい率や容積率、高さ制限などですね)だけでは実現できないような、より良好な住環境や美しい景観などを、住民が自主的に維持・向上させていくことにあります。「私たちのまちは、法律の基準よりももっと素敵なルールを作って、魅力的な街にしよう!」という取り組みですね。

法律の最低基準にプラスアルファして、地域独自の魅力的な街づくりルールを作るイメージですね。住民の合意で決めるのがポイントです。

建築協定では、具体的に以下のような内容をルールとして定めることができます。

- 建築物の敷地に関する基準(例:1区画の最低敷地面積は150㎡以上とする)

- 建築物の位置に関する基準(例:道路境界線から1m以上、隣地境界線から50cm以上離して建てる)

- 建築物の構造に関する基準(例:建物の構造は木造とする、耐火構造とするなど)

- 建築物の用途に関する基準(例:住宅以外の用途(店舗や事務所など)は禁止する)

- 建築物の形態に関する基準(例:屋根の形は切妻屋根または寄棟屋根とする、屋根の色は茶系とする)

- 建築物の意匠に関する基準(例:外壁の色は落ち着いたアースカラーとする、派手な看板は禁止する)

- 建築設備に関する基準(例:テレビアンテナは指定の形状のもの以外設置しない、エアコンの室外機は道路から見えない位置に設置する)

注意点!

協定で定めることができるのは、あくまで建築物やその敷地、設備に関する基準です。個人のライフスタイル(例:ペットの飼育禁止)や、建築物と直接関係ない土地利用(例:庭に芝生を植えることを強制する、農地として利用することを禁止するなど)を強制することはできません。建築基準法に関連する範囲のルールに限られます。

建築協定のルール | 成立・効力・変更・廃止

建築協定に関する基本的なルールを整理しましょう。特に「誰の同意が必要か」という点が試験ではよく問われます。

<建築協定のポイントまとめ表>

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 成立要件 | 協定を結ぼうとする区域内の土地所有者等全員の合意 + 特定行政庁の認可 |

| 協定できる区域 | 市町村などが条例で定めることができます。(例:一団の住宅地など) |

| 協定できる内容 | 建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠、建築設備など(建築基準法の制限を緩和するものは不可) |

| 効力発生時期 | 特定行政庁による認可の公告があった日 |

| 効力が及ぶ範囲 | 認可の公告の日以後に、その協定区域内の土地所有者等となった人(承継人)に対しても効力が生じます。(つまり、協定ができた後に土地や家を買った人も、そのルールを守らなければなりません) |

| 協定事項の変更 | 協定区域内の土地所有者等全員の合意 + 特定行政庁の認可 |

| 協定の廃止 | 協定区域内の土地所有者等過半数の合意 + 特定行政庁の認可 |

同意要件の違いに超注意!

- 協定の成立と変更は、ハードルが高く「全員」の合意が必要です。一人でも反対者がいるとできません。

- 協定の廃止は、少しハードルが下がり「過半数」の合意でOKです。

そして、いずれの場合も特定行政庁の「認可」が必要なことを絶対に忘れないでくださいね!合意だけではダメで、認可を受けて初めて効力が生じたり、変更・廃止されたりします。

一人でもできる?「一人協定」の注意点

上の表を見ると、建築協定の成立には「全員の合意」が必要なので、「土地の所有者が一人しかいない場合は、建築協定なんて作れないのでは?」と思いますよね。

しかし、例外的に、土地の所有者が一人しかいない場合でも、将来その土地が分割されて複数の所有者になることを見越して、一人で建築協定を定めることができます。これを一般的に「一人協定」と呼んだりします。例えば、デベロッパーが広い土地を開発して分譲住宅地を作る際に、販売前に街並みのルールを決めておくようなケースで利用されます。

ただし、この一人協定には重要な注意点があります。

- 土地所有者が一人でも、建築協定を定めて特定行政庁の認可を受けることは可能です。

- しかし、その協定の効力が発生するのは、認可を受けた後、実際にその協定区域内の土地所有者等が2人以上になった時からです。

- さらに、認可の日から3年以内に土地所有者等が2人以上にならなかった場合、その一人協定は効力を失います。

一人でも準備はできるけど、実際にルールとして動き出す(効力が発生する)のは二人以上になってからで、しかも3年という期限付きなんですね!

ポイント:一人協定は可能!ただし、効力発生には「2人以上」になること、かつ「認可後3年以内」という条件がある!としっかり覚えておきましょう。

まとめ

今回は、宅建試験の頻出・重要テーマである「建築確認」を中心に、その目的や対象となる建築物、手続きの詳細な流れ、そして関連知識として「建築協定」について解説しました。専門用語や数字(日数)、手続きのステップが多くて、最初は少し難しく感じるかもしれませんが、一つ一つのルールや流れを丁寧に理解すれば、必ず得点できる分野です!

最後に、今日の重要ポイントを箇条書きでおさらいしましょう。

- 建築確認は、建築計画が法令に適合するかを工事着手前に建築主が建築主事または指定確認検査機関に確認してもらう制度。目的は違法・危険建築物の防止。

- 建築確認は、特殊建築物(200㎡超)や大規模建築物の新築・増改築・移転、特殊建築物(200㎡超)への用途変更(類似用途・特殊以外への変更は不要)、特殊建築物(200㎡超)の大規模修繕・模様替などで必要。

- 都市計画区域内等では、原則としてほぼ全ての建築物の新築で建築確認が必要。

- 例外として、防火・準防火地域外の10㎡以内の増改築・移転は建築確認が不要。

- 建築確認の手続きの流れ:

- 申請(工事着手前)

- 審査(原則7日以内、大規模35日以内)

- (消防同意 ※建築主事の場合)

- 確認済証交付

- 工事着手・現場表示

- (中間検査申請 ※特定工程完了後4日以内)

- (中間検査実施・合格証交付 ※申請受理後4日以内。合格しないと次工程へ進めない)

- 完了検査申請(工事完了後4日以内)

- 完了検査実施・検査済証交付(申請受理後7日以内)

- 使用開始(原則、検査済証交付後)

- 使用開始の例外:仮使用承認を受けた場合、または完了検査申請受理後7日経過した場合。

- 建築協定は、住民が自主的に定める建築ルール(敷地、位置、構造、用途、意匠等)。特定行政庁の認可が必要。

- 建築協定の成立・変更は土地所有者等全員の合意+認可。

- 建築協定の廃止は土地所有者等過半数の合意+認可。

- 協定の効力は、認可公告日以降の承継人にも及ぶ。

- 一人協定も可能だが、効力が発生するのは認可後3年以内に土地所有者等が2人以上になってから。

建築確認の手続きの流れ(特に日数!)や建築協定の同意要件(全員?過半数?)は、試験で本当に良く狙われるポイントです。何度もこの記事を見直したり、過去問を解いたりして、確実に自分のものにしてくださいね!