宅建試験の重要科目、「建築基準法」の学習は進んでいますか?都市計画法と並んで、法令上の制限の中でも特にボリュームが大きい分野ですよね。

「建築基準法って、具体的にどんなルールなの?」「単体規定と集団規定って何が違うの?どこで適用されるの?」「接道義務とかセットバックとか、よく聞くけどイマイチ分からない…」こんな風に感じている方も多いのではないでしょうか。専門用語が多く、細かい数字もたくさん出てくるので、苦手意識を持ちやすい分野かもしれません。

でも、建築基準法は、私たちが安全で快適に建物を利用するための、いわば「建物の憲法」のようなもの。その基本的な考え方やルールを知ることは、試験対策だけでなく、不動産に関わる上で非常に大切です。この記事では、建築基準法のキホン中のキホンである「単体規定」と「集団規定」の違いから、具体的なルール、特に重要な「道路に関する制限(接道義務・セットバックなど)」まで、分かりやすく解説していきます。

この記事を読めば、建築基準法の全体像が掴め、難しく感じていたルールもきっと整理しやすくなりますよ。一緒に建築基準法の基礎をマスターしましょう!

この記事でわかること

- 建築基準法の目的と基本的な考え方

- 単体規定と集団規定の違い、それぞれの適用範囲

- 建物自体の安全・衛生に関する主なルール(単体規定)

- 建物と道路の関係に関する重要なルール(接道義務、セットバックなど)

- 建築基準法上の道路とは何か、2項道路について

安全な建物の最低ルール!建築基準法の基本と適用範囲

まずは、建築基準法がどんな法律なのか、基本的なところから確認しましょう。

建物を建てる時、使う時の大前提となるルールですよ!

建築基準法の目的と役割

建築基準法は、その名の通り、建築物を建てる際や利用する際に守らなければならない、最低限の基準を定めた法律です。

その目的は、「国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資すること」(建築基準法 第1条)とされています。

具体的には、地震や火災に強い安全な構造であること、衛生的な環境であること、そして周辺の環境と調和がとれていることなどを確保するための様々なルールが定められています。私たちが普段利用している建物が、一定の安全性や快適性を保っているのは、この建築基準法のおかげなんですね。

単体規定と集団規定、適用される場所の違い

建築基準法のルールは、大きく「単体規定」と「集団規定」の2つに分けられます。この違いと適用範囲を理解することが、建築基準法学習の第一歩です。

- 単体規定:

- 内容:個々の建築物そのものの安全性(構造耐力、防火性能など)や、衛生・居住性(採光、換気など)に関するルール。

- 適用範囲:日本全国どこでも、すべての建築物に適用されます。

- 目的:建物自体の安全・安心を確保すること。

- 集団規定:

- 内容:個々の建築物と、その周囲の環境との関係(道路との関係、用途地域による建築制限、日影規制など)に関するルール。

- 適用範囲:原則として、都市計画区域 および 準都市計画区域内の建築物に適用されます。(一部、区域外でも適用される規定あり)

- 目的:建物が集まって形成される「まち」全体の環境や、住民間の利害を調整し、良好な市街地環境を確保すること。

<イメージ>

・単体規定 → 建物単体のスペックに関するルール(全国共通)

・集団規定 → 建物が集団となった時のルール(主に都市部)

なるほど!単体規定はどこでも、集団規定は主に街の中でのルールなんですね!

集団規定が都市計画区域・準都市計画区域で主に適用されるのは、これらの区域が都市計画法に基づいて計画的な街づくりを目指しているエリアだからです。建物同士の関係や道路との関係をルール化することで、良好な街並みや環境を作ろうとしているんですね。

建築確認制度との関係

建築基準法のルールがきちんと守られているかを確認する仕組みが「建築確認」です。建物を建てる前(や大規模な修繕・模様替え、用途変更の前)に、その計画が建築基準法や関連法令に適合しているかどうかを、建築主事または指定確認検査機関にチェックしてもらう制度です。この建築確認を受けなければ、原則として工事を始めることはできません。

建築基準法が適用されない建物とは?

建築基準法は原則として全ての建築物に適用されますが、例外的に適用が除外されるものがあります。

代表的なのは、文化財保護法によって国宝、重要文化財などに指定・仮指定された建築物です。これらの歴史的価値のある建物を保存するため、現行の建築基準法の全ての規定を適用するのは適さない場合があるからです。(ただし、全く適用がないわけではなく、安全上必要な措置が求められることもあります)

以前は「既存不適格建築物」(建てられた当時は適法だったが、その後の法改正で現行基準に合わなくなった建物)も適用除外の例として挙げられることがありましたが、これらの建物も増改築などの際には現行法規への適合が求められるなど、完全な適用除外ではないため、ここでは文化財保護法によるものを主な例として覚えておきましょう。

建物そのものの安全・快適ルール!「単体規定」の重要ポイント

ここからは、日本全国どこでも適用される「単体規定」の中から、宅建試験で特に出題されやすいポイントを見ていきましょう。建物自体の基本的なルールです。

皆さんが住んでいる家や普段使う建物にも、もちろん適用されているルールですよ!

【敷地の基本ルール】敷地の高さと排水設備の規定

建物が建つ「敷地」に関しても、基本的なルールがあります。

- 敷地の高さ:建築物の敷地は、原則として、接する道路の境界面よりも高く、かつ、建築物の地盤面は、接する周囲の土地よりも高くしなければなりません。これは、雨水などが敷地内に流れ込むのを防ぎ、衛生的な環境を保つためです。

- 例外:敷地内の排水に支障がない場合や、建物の用途によっては、この限りではありません。

- 排水施設の設置:敷地内の雨水や汚水を適切に排出するために、下水管、下水溝などの排水施設を設置しなければなりません。

建物の構造・設備に関する主な単体規定

次に、建物そのものの構造や設備に関する重要な単体規定を見ていきましょう。特に数字が出てくるものは、しっかり覚えてくださいね。

大規模建物の火災対策!防火壁・防火床による区画

大きな建物で火災が発生した場合、一気に燃え広がると大惨事になります。それを防ぐため、一定規模以上の建物には防火上の区画が必要です。

- 対象:延べ面積が1,000㎡を超える建築物(耐火建築物・準耐火建築物を除く※)。

- ルール:原則として、火災時に炎や煙を遮る防火壁または防火床によって有効に区画し、各区画の床面積をそれぞれ1,000㎡以内としなければなりません。

1,000㎡という面積をしっかり覚えましょう!

(※主要構造部が耐火構造であるなど、一定の基準を満たす耐火建築物・準耐火建築物はこの規定の適用が除外されます。)

窓がない部屋のルール(無窓居室)

窓がない居室(人が継続的に使用する部屋)は、火災時に煙が充満しやすく、避難や消火活動も困難になります。そのため、特別な規定があります。

- 対象:窓などの開口部がない居室(無窓居室)。

- ルール:原則として、その居室を区画する主要構造部(壁、柱、床など)を耐火構造とし、室内に面する仕上げを不燃材料で作らなければなりません。

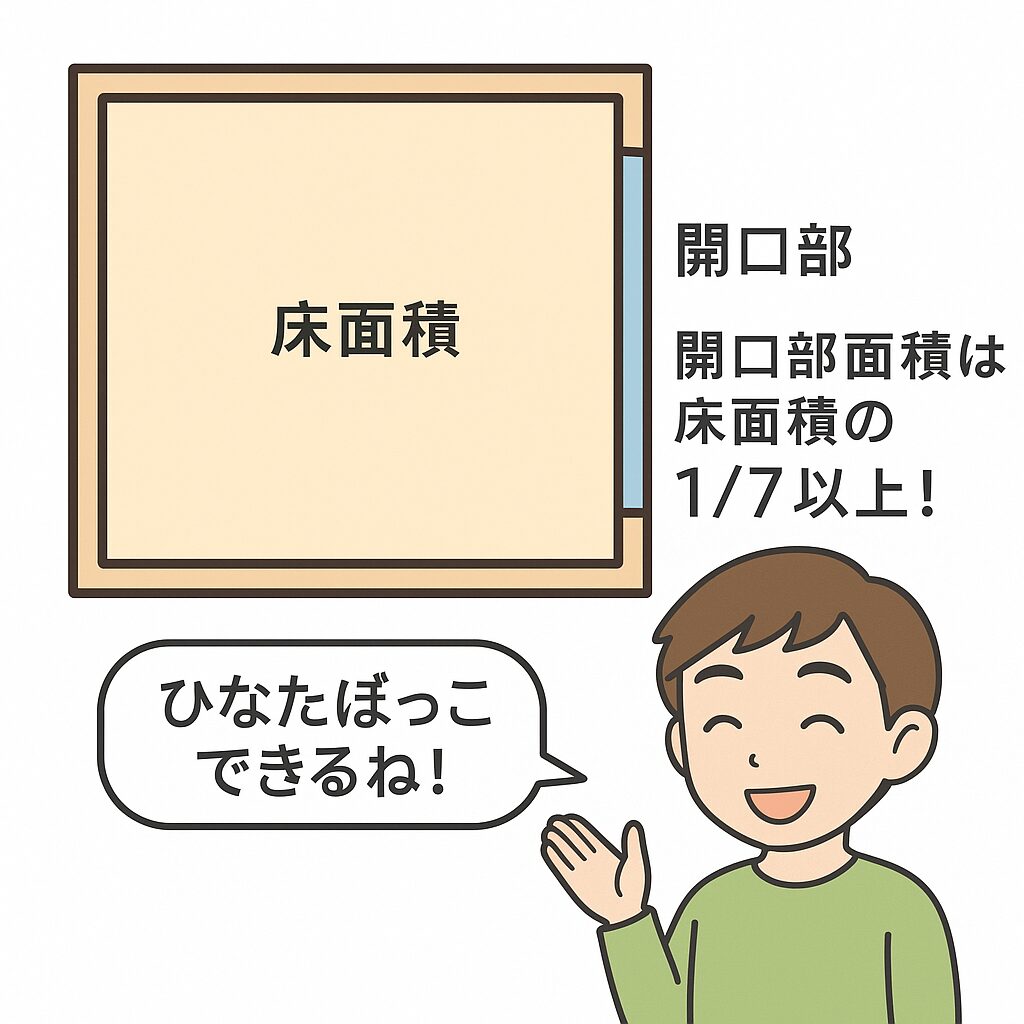

快適な暮らしに必須!居室の採光と換気の基準(1/7と1/20)

人が過ごす居室には、健康で快適な生活のために、十分な光と新鮮な空気が必要です。そのための最低基準が定められています。

- 採光:住宅の居室には、採光(自然光を取り入れること)のために、窓その他の開口部を設けなければならず、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して原則として 1/7 以上必要です。

- 換気:居室には、換気のために、窓その他の開口部を設けなければならず、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して原則として 1/20 以上必要です。(※別途、シックハウス対策のための換気設備設置義務もあります)

採光は「1/7」、換気は「1/20」! この分数は試験で頻出なので、絶対に覚えましょう!

だから部屋には必ず窓があるんですね!ちゃんと法律で決まってるということですね。

高い建物の特別ルール!避雷設備(20m超)と非常用昇降機(31m超)

高い建物には、落雷や火災時の避難に関して特別な配慮が必要です。

- 避雷設備:高さが20mを超える建築物には、原則として、有効な避雷設備(避雷針など)を設けなければなりません。

- 非常用昇降機:高さが31mを超える建築物には、原則として、非常用の昇降機(火災時などに消防隊が使用できるエレベーター)を設けなければなりません。

避雷は「20m」、非常用エレベーターは「31m」! この高さの基準値も重要です!しっかり覚えましょう。

高さ31mは、だいたいビル10階建てくらいの高さに相当します。そのくらいの高さになると、階段での避難や消火活動が困難になるため、非常用エレベーターが必要になるんですね。

建物と道路のルール!集団規定の代表格「道路制限」をマスター

ここからは、主に都市計画区域・準都市計画区域内で適用される「集団規定」の中から、最も基本的で重要な「道路に関する制限」を見ていきましょう。建物と道路は切っても切れない関係です。

家を建てる土地探しでも、この道路のルールはすごく大事ですよ!

【家を建てるための大前提】接道義務とは?(道路に2m以上接する)

建築基準法では、建物を建てる敷地が、ちゃんと道路に接していることを求めています。これを「接道義務」といいます。

原則として、建築物の敷地は、「建築基準法上の道路」に2m以上接しなければならない、と定められています(建築基準法 第43条)。

なぜなら、道路に接していないと、火災時の消防活動や救急活動、日常の通行や避難などが困難になるからです。最低でも2mの間口が道路に接している必要がある、ということですね。

接道義務を満たさない敷地には、原則として建物を建築することはできません(再建築不可)。

「建築基準法上の道路」ってどんな道路?(原則4m以上)

ここで重要なのが、「接道義務」でいう「道路」とは、建築基準法で定められた道路でなければならない、という点です。見た目が道路のようでも、建築基準法上の道路と認められない場合は、接道義務を満たしたことになりません。

建築基準法上の道路とは、原則として幅員(道幅)が4m以上のもので、以下のいずれかに該当するものを指します(建築基準法 第42条1項)。

- 道路法による道路(国道、都道府県道、市町村道)

- 都市計画法、土地区画整理法などに基づいて造られた道路

- 建築基準法施行時(または都市計画区域編入時)に既に存在した道

- 道路法、都市計画法などによらないで造られた道で、特定行政庁から位置の指定を受けたもの(位置指定道路)

原則「幅員4m以上」というのが基本です!

幅4m未満でもOK?「2項道路(みなし道路)」とは?

では、幅が4m未満の狭い道にしか接していない土地には、家は建てられないのでしょうか?

昔からある古い街並みなどでは、4m未満の道もたくさんありますよね。そこで、例外規定があります。

建築基準法が適用されるようになった時点(またはその区域が都市計画区域になった時点)で、現に建築物が立ち並んでいた幅員4m未満の道で、特定行政庁(都道府県知事や市長など)が指定したものは、建築基準法上の道路とみなされます。これを、根拠条文から「2項道路」または「みなし道路」と呼びます(建築基準法 第42条2項)。

つまり、幅が4mなくても、この「2項道路」に2m以上接していれば、接道義務はクリアできるのです!

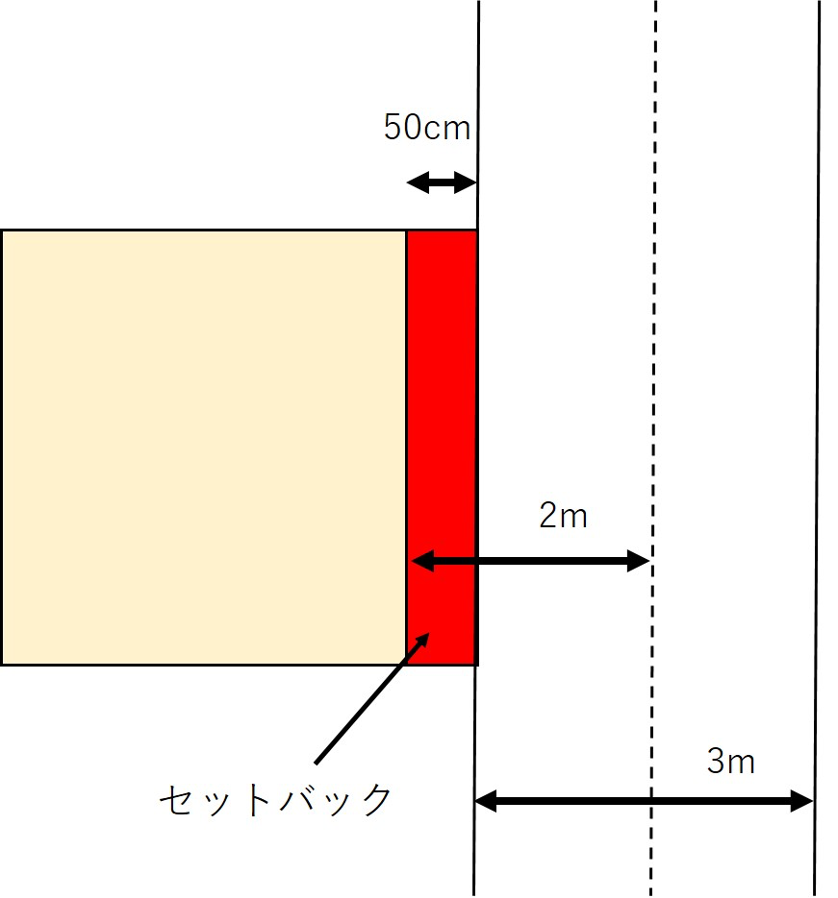

【狭い道のルール】セットバックとは?後退部分の扱いに注意!

ただし、2項道路は道幅が狭いため、将来的に建替えなどが進むにつれて、道幅を確保していく必要があります。そのためのルールが「セットバック(後退)」です。

2項道路に接する敷地に建物を建てる場合、原則として、その道路の中心線から水平距離で2m後退した線を、道路と敷地の境界線とみなします。

(もし道路の反対側が川や崖などの場合は、川や崖側の道路境界線から水平距離で4m後退した線が、みなされる境界線となります。)

<セットバックの考え方を図で解説>

この、後退しなければならない部分(セットバック部分)には、以下の重要なルールがあります。

- 建築物や塀などを建築・設置することはできません。(将来的に道路として使われる部分になるため)

- 建ぺい率や容積率を計算する際の敷地面積には算入されません。(自分の土地であっても、建築基準法上は敷地として扱われない)

なるほど!狭い道に面した土地は、建て替えの時に少し敷地が削られちゃうイメージなんですね。建ぺい率・容積率計算にも影響するとは!

【道路にはみ出しちゃダメ!】道路内の建築制限とその例外

建築物や擁壁(ようへき:土留めの壁)は、原則として道路内に突き出して建築・設置してはいけません(建築基準法 第44条)。道路は人や車が安全に通行するためのものだからですね。

ただし、以下の例外があります。

- 地盤面下に設ける建築物(例:地下駐車場、地下街など)

- 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物で、通行上支障がないものとして特定行政庁が許可し、かつ建築審査会の同意を得たもの

- その他、公共用歩廊など特定行政庁が安全上・防火上・衛生上問題ないと認めたもの

例外として、公益上必要な建物でも「特定行政庁の許可」と「建築審査会の同意」の両方が必要になるケースがある点に注意しましょう。

【勝手に変えられない!】私道の変更・廃止の制限

建築基準法上の道路には、国や自治体が管理する「公道」だけでなく、個人や企業が所有・管理する「私道」で、特定行政庁から位置の指定を受けたもの(位置指定道路)も含まれます。

この位置指定道路などの私道は、それに接する敷地の所有者にとっては重要な生活道路です。もし、その私道の所有者が勝手に道を変更したり、廃止したりしてしまうと、接道義務を満たせなくなり、建物の建て替えができなくなるなどの問題が生じます。

そのため、建築基準法では、特定行政庁は、このような私道の変更または廃止を、禁止したり、制限したりすることができると定めています(建築基準法 第45条)。

私道であっても、建築基準法上の道路であれば、簡単にはなくせないルールがあるんですね。

まとめ

今回は、建築基準法の基礎として、法律の目的や適用範囲、そして「単体規定」と「集団規定」の代表例、特に重要な「道路制限」について解説しました。たくさんのルールがありましたが、それぞれの規定がなぜ必要なのか、その背景にある「安全・健康・良好な環境の確保」という目的を意識すると、理解が深まったのではないでしょうか。

建築基準法は、私たちの生活に密着した非常に重要な法律です。宅建試験においても、都市計画法と並んで法令上の制限の二本柱となる分野ですので、基本的な考え方と重要なルールをしっかり押さえておくことが合格へのカギとなります。

最後に、今回の重要ポイントを振り返っておきましょう。

- 建築基準法:建物の敷地、構造、設備、用途に関する最低基準を定め、国民の生命・健康・財産を保護する法律。

- 単体規定:建物そのものの安全性・居住性等のルール。日本全国で適用。

- 集団規定:建物と周囲の環境との関係のルール。主に都市計画区域・準都市計画区域で適用。

- 主な単体規定:敷地の高さ・排水、防火区画(1000㎡超)、無窓居室、採光(1/7)、換気(1/20)、避雷設備(20m超)、非常用昇降機(31m超)。

- 接道義務(集団規定):敷地は原則、幅員4m以上の建築基準法上の道路に2m以上接すること。

- 2項道路:幅員4m未満でも、基準時前から建物が立ち並び、特定行政庁が指定した道は道路とみなす。

- セットバック:2項道路に接する場合、原則道路中心線から2m後退。後退部分は建築不可、敷地面積不算入。

- 道路内の建築制限:原則禁止。地下や公益上必要な建物(要許可・同意)は例外。

- 私道の変更・廃止制限:特定行政庁が制限可能。

特に、単体規定の数字や、接道義務・セットバックのルールは頻出です。過去問などを通じて、繰り返し確認し、確実に得点できるように頑張りましょう!