建築基準法の学習、順調ですか?今回は、建物の大きさやボリュームを制限する上で、非常に重要な「建ぺい率」と「容積率」について、徹底的に解説していきます!

「建ぺい率と容積率って、名前は聞くけど具体的に何が違うの?」「前面道路の幅で容積率が変わるってどういうこと?」「地下室や駐車場は床面積に入らないって本当?」など、計算方法や細かいルールがたくさんあって、混乱しやすいポイントですよね。特に計算問題が出ると、苦手意識を持っている方も多いのではないでしょうか。

建ぺい率と容積率は、用途地域と並んで、その土地にどんな規模の建物を建てられるかを決める基本的なルールです。これによって、街に適切な空地が確保されたり、建物の密度がコントロールされたりして、良好な市街地環境が保たれています。宅建試験では、計算問題はもちろん、緩和措置や不算入のルールなどの知識も頻繁に問われる超重要分野です!

この記事では、建ぺい率・容積率の基本的な考え方から、具体的な計算方法、前面道路幅員による影響、敷地が複数の地域にまたがる場合の計算、そして知っておくと有利な緩和ルールや不算入ルールまで、図解や具体例を交えながら分かりやすく解説します。

この記事を読めば、建ぺい率・容積率の苦手意識を克服し、自信を持って問題に取り組めるようになりますよ!

この記事でわかること

- 容積率と建ぺい率の基本的な意味と計算方法

- 前面道路の幅員が容積率に与える影響とその計算

- 容積率の計算で延べ床面積に算入されない部分(地下室、駐車場など)

- 建ぺい率が緩和されるケース(角地、耐火建築物など)

- 敷地が異なる地域にまたがる場合の計算方法(加重平均)

建物のボリュームを決める!容積率の計算方法と不算入ルール

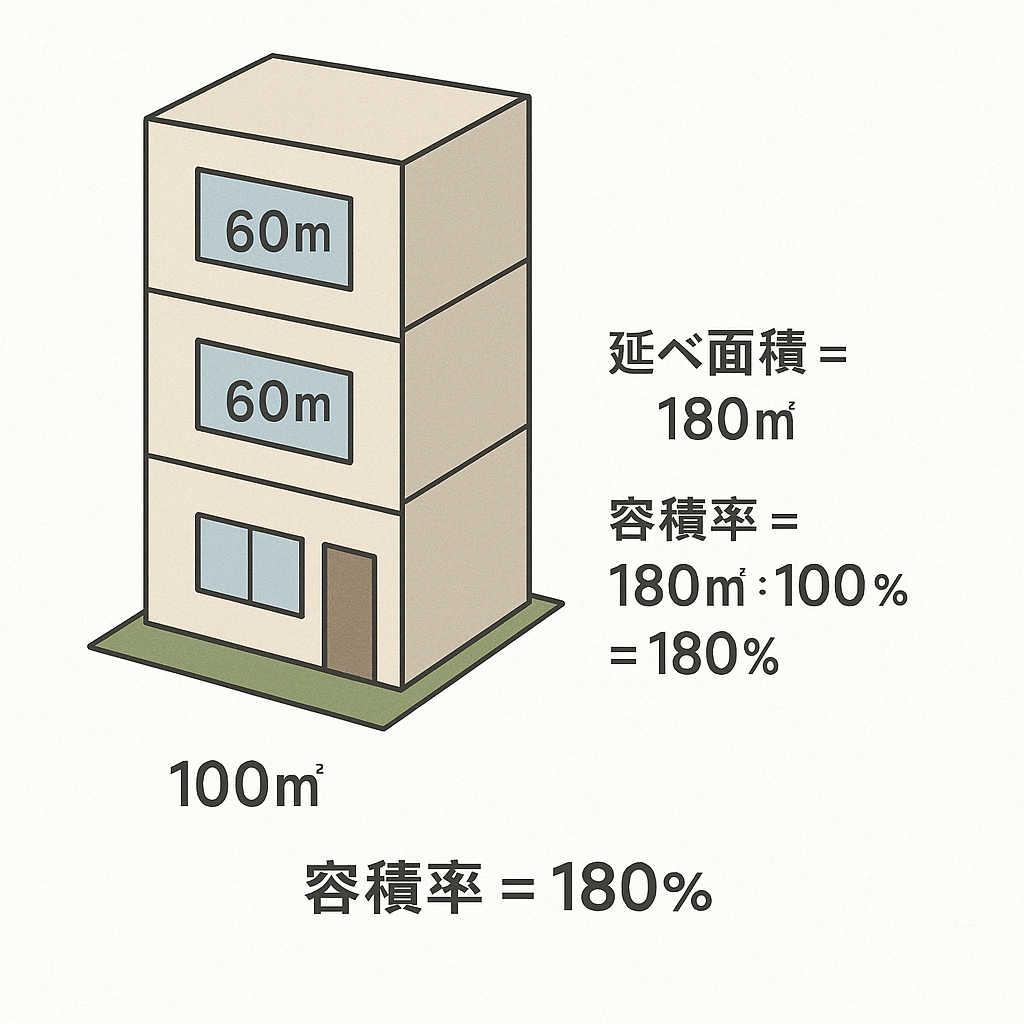

まずは、建物の「延べ床面積(各階の床面積の合計)」を制限する「容積率」から見ていきましょう。建物の立体的なボリュームに関わるルールです。

容積率が高いほど、敷地に対して大きな(階数の高い)建物を建てられるイメージですね!

【容積率ってなに?】延べ面積をコントロールする理由と基本

容積率とは、敷地面積に対する建築物の延べ面積(延べ床面積)の割合のことです。

容積率(%) = (延べ面積 ÷ 敷地面積) × 100

例えば、敷地面積が100㎡で、都市計画で定められた容積率の上限が200%の場合、その敷地に建てられる建物の延べ面積の合計は、最大で 100㎡ × 200% = 200㎡ までとなります。

上記の場合、もし容積率が200%なら、この建物は建てられます。

なぜ容積率を制限するかというと、建物の密度をコントロールすることで、日照や通風、プライバシーを確保したり、道路の混雑や下水道などのインフラへの負荷を調整したりするためです。用途地域ごとに、その地域の特性に合わせて適切な容積率の上限が都市計画で定められています。

試験では、容積率は「%」ではなく、「80% → 8/10」「200% → 20/10」のように分数で表記されることが多いので、慣れておきましょう。

【どっちを使う?】都市計画容積率と前面道路幅員による容積率制限

その敷地に適用される容積率の上限は、主に2つの要素で決まります。

- 都市計画で定められた容積率(指定容積率)

- 前面道路の幅員によって計算される容積率

この2つを比較して、どちらか小さい方の数値が、その敷地の容積率の最高限度となります。

都市計画で決まる「指定容積率」

まず基本となるのが、都市計画で、用途地域ごとに定められている容積率(指定容積率)です。例えば、「第一種住居地域:20/10(200%)」「商業地域:60/10(600%)」のように、都市計画図などで確認できます。(これらの具体的な数値を覚える必要はありません)

前面道路が狭い場合の特別ルール「前面道路幅員による制限」

ただし、いくら指定容積率が高くても、接している前面道路の幅員が12m未満の場合は、道路の交通容量や、火災時の消防活動などを考慮して、もう一つの容積率制限がかかります。これが前面道路幅員による容積率制限です。

計算式は以下の通りです。

- 前面道路幅員(m) × 4/10 (対象区域が第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域、田園住居地域の場合)

- 前面道路幅員(m) × 6/10 (対象区域が上記以外の用途地域(住居地域、準住居、商業系、工業系など)の場合)

住居系のうち、より厳しい制限がかかる地域は「4/10」、それ以外は「6/10」を掛けると覚えましょう!

前面道路の幅員が12m以上ある場合は、この前面道路幅員による制限は適用されません。その場合は、都市計画で定められた指定容積率がそのまま上限となります。

【計算マスター】前面道路が12m未満の場合の計算ステップ(比較して小さい方を採用)

前面道路の幅員が12m未満の場合は、以下のステップで容積率の上限を求めます。

- ステップ1:その土地の指定容積率(都市計画で定められた容積率)を確認する。

- ステップ2:前面道路の幅員に、用途地域に応じた係数(4/10 または 6/10)を掛けて、前面道路幅員による容積率を計算する。

- ステップ3:ステップ1の指定容積率と、ステップ2の前面道路幅員による容積率を比較し、小さい方の数値が、その敷地の容積率の最高限度となる。

<前面道路幅員による容積率制限の計算例>

例:近隣商業地域(係数6/10を使う地域)で、指定容積率が40/10 (400%) の敷地。前面道路の幅員が6mの場合。

- ステップ1:指定容積率 = 40/10

- ステップ2:前面道路幅員による容積率 = 6m × 6/10 = 36/10

- ステップ3:40/10 と 36/10 を比較 → 小さい方は 36/10

よって、この敷地の容積率の最高限度は 36/10 (360%) となります。

<前面道路が2つ以上ある場合>

敷地が幅員の異なる2つ以上の前面道路(どちらも幅員12m未満)に接している場合は、最も広い道路の幅員を使ってステップ2の計算を行います。

<前面道路容積率の計算>

(ユーザー提供の図と同様のイメージ。近隣商業地域、指定容積率40/10。前面道路が幅員5mと6mの2つ。広い方の6mを採用し、6m × 6/10 = 36/10。この場合、指定容積率40/10と比較し、小さい方の36/10が適用されます。

なるほど!道路が狭いと、指定された容積率を使いきれないことがあるんですね!これは重要なルール!

【敷地が複数の地域にわたる場合】容積率の加重平均計算

一つの敷地が、容積率の限度が異なる複数の用途地域などにまたがっている場合は、単純にどちらかの容積率が適用されるのではなく、それぞれの地域の面積割合に応じて按分計算(加重平均)したものが、敷地全体の容積率の上限となります。

計算式:(地域Aの指定容積率 × 地域A部分の敷地面積割合) + (地域Bの指定容積率 × 地域B部分の敷地面積割合)

<異なる容積率地域にわたる場合の計算例>

例:敷地面積全体が100㎡。そのうち30㎡が容積率20/10の地域Aに、残り70㎡が容積率30/10の地域Bに属する場合。

・地域Aの面積割合 = 30㎡ / 100㎡ = 0.3

・地域Bの面積割合 = 70㎡ / 100㎡ = 0.7

・敷地全体の容積率上限 = (20/10 × 0.3) + (30/10 × 0.7)

= 6/10 + 21/10

= 27/10 (270%)

よって、この敷地全体の容積率の上限は 27/10 (270%) となります。

建ぺい率が異なる地域にわたる場合も、同じように加重平均で計算します。

【お得なルール?】延べ床面積にカウントされない部分(不算入規定)

容積率を計算する際の「延べ面積」には、一定の条件を満たす部分については、算入しなくてもよい(床面積としてカウントしなくてもよい)という緩和ルールがあります。これを知っていると、実質的に容積率の上限よりも広い建物を建てられる可能性があります。

マンションの廊下や階段(共用部分)

マンションやアパートなどの共同住宅では、廊下、階段、エレベーターホールなどの共用部分の床面積は、容積率算定上の延べ面積には算入されません。

地下室(地階)の住宅部分(1/3ルール)

建物の地階(床が地盤面下にあり、床面から地盤面までの高さが天井高の1/3以上ある階)で、住宅の用途(居室、収納、浴室など)に使われる部分については、その建物の住宅部分全体の延べ面積の合計の 1/3 を限度として、容積率算定上の延べ面積に算入されません。

あくまで「住宅用途」の部分で、かつ「住宅部分全体の1/3まで」という限度がある点に注意です。

駐車場(自動車車庫等)(1/5ルール)

建物内の自動車車庫、自転車駐車場などの用途に供する部分の床面積は、その建物の延べ面積全体の合計の 1/5 を限度として、容積率算定上の延べ面積に算入されません。

こちらは「延べ面積全体の1/5まで」という限度です。地下室の1/3ルールと混同しないようにしましょう。

敷地の空地を確保!建ぺい率の計算方法と緩和・適用除外ルール

次に、敷地に対してどれくらいの大きさの建物を建てられるか、その「建築面積(建物を真上から見たときの面積)」を制限する「建ぺい率」について見ていきましょう。こちらは建物の平面的な広がりに関わるルールです。

建ぺい率が低いほど、敷地にゆとり(空地)ができるイメージですね!

【建ぺい率ってなに?】建築面積を制限する目的と基本計算

建ぺい率(建蔽率)とは、敷地面積に対する建築面積の割合のことです。「蔽」は「おおう」という意味で、建物が敷地をどれだけ覆っているかを示します。

建ぺい率(%) = (建築面積 ÷ 敷地面積) × 100

例えば、敷地面積が100㎡で、都市計画で定められた建ぺい率の上限が60%の場合、その敷地に建てられる建物の建築面積は、最大で 100㎡ × 60% = 60㎡ までとなります。

<建ぺい率の基本的な考え方の図>

敷地100㎡の中に、建築面積80㎡の建物が建っているとした場合、建ぺい率 = 80㎡ / 100㎡ × 100% = 80%。もし建ぺい率上限が80%ならギリギリ建てられることになります。

建ぺい率を制限する主な目的は、敷地内に適切な空地を確保することです。これにより、日照や通風を確保したり、火災時の延焼を防いだり、避難経路を確保したりすることができます。容積率と同様に、用途地域ごとに適切な建ぺい率の上限が都市計画で定められています。

建ぺい率も容積率と同じく、試験では「60% → 6/10」「80% → 8/10」のように分数で表記されることが多いです。

用途地域の中では、商業地域が最も建ぺい率の制限が緩やかで、都市計画で8/10(80%)と定められている場合が多く見られます。(ただし、必ず8/10とは限りません)

【もっと建てられる?】建ぺい率が緩和されるケース(角地・耐火建築物)

一定の条件を満たす敷地では、定められた建ぺい率の上限が緩和され、通常よりも広い建築面積の建物を建てることが認められる場合があります。

角地緩和(+10%)

特定行政庁が指定する角地(幅員の広い道路が交差する角など、一定の条件を満たす角地)にある敷地では、建ぺい率の上限に1/10 (10%) が加算されます。

<例>指定建ぺい率が6/10の地域にある指定角地なら、適用される建ぺい率は 6/10 + 1/10 = 7/10 となります。

角地は通風や採光、避難の面で有利であるため、少し緩和が認められています。

防火地域・準防火地域内の耐火建築物等緩和(+10%)

火災に強い街づくりを促進するため、防火地域や準防火地域内で、燃えにくい構造の建物を建てる場合にも、建ぺい率の緩和があります。

- 防火地域内にある耐火建築物等(耐火建築物または延焼防止建築物)

- 準防火地域内にある耐火建築物等 または 準耐火建築物等(準耐火建築物または準延焼防止建築物)

これらのいずれかに該当する場合、建ぺい率の上限に1/10 (10%) が加算されます。

準防火地域の場合は、「準」耐火建築物等でも緩和対象になる点がポイントです。

ダブルで緩和も!角地+耐火建築物等(+20%)

上記の「角地緩和」と「耐火建築物等緩和」の両方の条件を満たす敷地の場合は、それぞれの緩和が合計され、2/10 (20%) が加算されます!

<例>指定建ぺい率が6/10の地域にある指定角地で、かつ防火地域内の耐火建築物なら、適用される建ぺい率は 6/10 + 1/10 + 1/10 = 8/10 となります。

条件が重なれば、かなり広く建てられるようになるんですね!これは嬉しい!

【敷地いっぱいに建てられる?】建ぺい率制限が適用されないケース

さらに、特定の条件を満たす場合には、なんと建ぺい率の制限自体が適用されなくなり、理論上は敷地いっぱいに建物を建てることが可能(建ぺい率100%)になります!

以下のケースが該当します。

- 都市計画で定められた建ぺい率が 8/10 とされている地域で、かつ、防火地域内にある耐火建築物等。

- <ポイント>「建ぺい率8/10の地域」「防火地域内」「耐火建築物等」の3つの条件が揃う必要があります。主に商業地域などが該当しやすいです。

- 派出所、公衆便所、公共用歩廊など。

- 公園、広場、道路、川などの内にある建築物で、安全上・防火上・衛生上支障がないものとして特定行政庁が許可したもの。

特に一つ目の「8/10地域+防火地域+耐火建築物」の組み合わせは試験でよく問われます!

【敷地が複数の地域にわたる場合】建ぺい率の加重平均計算

容積率と同様に、一つの敷地が建ぺい率の限度が異なる複数の地域にまたがる場合は、加重平均で敷地全体の建ぺい率の上限を計算します。

計算式:(地域Aの指定建ぺい率 × 地域A部分の敷地面積割合) + (地域Bの指定建ぺい率 × 地域B部分の敷地面積割合)

<異なる建ぺい率地域にわたる場合の計算例>

例:敷地面積全体が100㎡。そのうち30㎡が建ぺい率6/10の地域Aに、残り70㎡が建ぺい率8/10の地域Bに属する場合。

・地域Aの面積割合 = 30㎡ / 100㎡ = 0.3

・地域Bの面積割合 = 70㎡ / 100㎡ = 0.7

・敷地全体の建ぺい率上限 = (6/10 × 0.3) + (8/10 × 0.7)

= 1.8/10 + 5.6/10

= 7.4/10 (74%)

よって、この敷地全体の建ぺい率の上限は 7.4/10 (74%) となります。

まとめ

今回は、建物の規模を制限する重要なルール、「容積率」と「建ぺい率」について詳しく解説しました。それぞれの定義、計算方法、特に前面道路幅員による容積率制限や、不算入・緩和・適用除外といった細かいルールまで、ご理解いただけたでしょうか?

これらの制限は、単に建物の大きさを規制するだけでなく、都市の環境や安全性を守るために不可欠なものです。なぜそのようなルールがあるのかという背景を理解すると、複雑な計算や条件も覚えやすくなるはずです。宅建試験では計算問題も出題されるため、正確な計算方法をマスターすることが重要です。

最後に、今回の重要ポイントを凝縮して振り返りましょう。

- 容積率:敷地面積に対する延べ面積の割合。建物のボリュームを制限。

- 容積率の決定:指定容積率と前面道路幅員による容積率(幅員×4/10 or 6/10 ※幅員12m未満時)を比べ、小さい方を適用。

- 容積率の不算入:共用部分、地階住宅部分(住宅全体の1/3限度)、自動車車庫等(全体の1/5限度)は延べ面積に算入されない。

- 建ぺい率:敷地面積に対する建築面積の割合。建物の平面的広がりと空地を確保。

- 建ぺい率の緩和:特定行政庁指定の角地(+1/10)、防火地域内耐火建築物等(+1/10)、準防火地域内耐火・準耐火建築物等(+1/10)。両方満たせば+2/10。

- 建ぺい率の適用除外:8/10地域+防火地域+耐火建築物等などの場合、制限なし(10/10)。

- 異なる地域にわたる場合:容積率・建ぺい率ともに、面積割合に応じた加重平均で計算。

建ぺい率・容積率は、法令上の制限の中でも得点源にしやすい分野です。計算方法と緩和・不算入ルールをセットでしっかり押さえて、試験本番で確実に得点できるように準備しましょう!