皆さんが普段生活している家やマンション、あるいは街で見かけるビル。これらの建物って、どんな仕組みで建っているか考えたことありますか? 「木造」「鉄骨造(S造)」「鉄筋コンクリート造(RC造)」といった言葉は聞いたことがあるかもしれませんが、「それぞれ何が違うの?」「ラーメン構造って何?」と聞かれると、ちょっと戸戸惑ってしまいますよね。

宅建試験の「建物に関する知識」では、まさにそうした建物の基本的な構造や、使われている材料(材質)、建物を支える基礎、そして地震への対策といった、建物の安全性や性能に関わる重要なポイントが問われます。専門用語が多くて、最初は難しく感じるかもしれませんが、建物の「中身」を知ることは、不動産取引に関わる上でとても大切なんです。たとえば、お客様に「このマンションは地震に強いですか?」と聞かれたときに、構造や材質の知識があれば、より具体的に説明できますよね。また、「中古住宅を買ってリフォームしたいんだけど、間取りは変えられる?」といった質問にも、構造の違いを理解していれば答えやすくなります。

この記事では、複雑に見える建物の知識を、構造の種類、材質ごとの特徴、基礎の仕組み、地震対策という切り口で整理し、宅建試験でどこが狙われやすいか、ポイントを絞って解説していきます。この記事を読めば、それぞれの構造や材質のメリット・デメリットが理解でき、建物の安全性を考える上での基礎知識が身につきますよ!一緒に頑張りましょう!

身の回りの建物を、「これは何造かな?」「どんな構造で支えているんだろう?」と考えながら見てみると、学習内容がより身近に感じられますよ!

<この記事でわかること>

- 建物を支える基本的な構造形式(ラーメン、トラス、アーチ、壁式)について理解できる

- 主な建物の材質(木造、S造、RC造、SRC造、組積造)の特徴と比較がわかる

- 建物を支える「基礎」の種類(直接基礎、杭基礎)とその役割のポイントが整理できる

- 地震から建物を守る技術(耐震、免震、制震)の基本的な違いがわかる

- 宅建試験「建物」分野の重要学習ポイントが明確になる

建物の「中身」を知ろう!構造と材質

私たちが日々利用する建物は、様々な部材が組み合わさってできています。その「骨組み」がどのように作られているか(構造)、そしてその骨組みにどのような材料が使われているか(材質)によって、建物の強さ、耐久性、住み心地、そしてコストなどが大きく変わってきます。

宅建士として不動産取引に関わる際、お客様に建物の特徴を説明したり、建物の状態を把握したりするためには、これらの基本的な知識が不可欠です。例えば、建物の構造を知ることで、リフォームの自由度や耐震性の高さなどを推測できますし、材質の特徴を理解していれば、断熱性や遮音性、メンテナンスの必要性などを説明できます。

具体的にどんな場面で役立つの?

- このマンションはなぜ地震に強いと言えるのか?(RC造やSRC造、壁式構造など、構造や材質から説明)

- 木造住宅と鉄骨造住宅、リフォームしやすいのはどちらか?(一般的に木造の在来軸組工法や鉄骨造のラーメン構造は間取り変更しやすい、など)

- この土地にはどんな基礎が必要になるのか?(地盤調査の結果と建物の規模から、直接基礎か杭基礎かを判断)

といった疑問に答えるヒントが、この分野の学習の中に隠されています。

難しく考えすぎず、まずは「建物って、色々な作り方があるんだな」というところから理解していきましょう!この分野も、問46~50の5点免除科目のひとつです。一般受験者の方は、ここでしっかり1点を取るために、ポイントを押さえて学習を進めましょう。

難しく考えすぎず、まずは「建物って、色々な作り方があるんだな」というところから理解していきましょう!

【基本のキ】建物の骨組み!様々な建築構造を知る|ラーメン・トラス・アーチ・壁式

建物の骨組みをどのように作るか、その「力の伝え方」や「形」に着目した分類が「建築構造」です。建物にかかる重さ(自重や積載荷重)や、地震・風などの外からの力に対して、どのように抵抗し、安全性を確保するかが考えられています。代表的なものを4つ見ていきましょう。

① ラーメン構造:枠組で自由な空間を実現

仕組み: 柱(垂直な部材)と梁(はり:水平な部材)を剛接合(接合部分が変形しないように、がっちりと固定すること)して、長方形の骨組み(フレーム)を構成する構造です。「ラーメン」はドイツ語で「Rahmen(枠)」を意味します。英語のラーメン(noodle)とは違いますよ!

特徴:

- 柱と梁で建物を支えるため、壁が構造体の一部ではない場合が多く、壁を取り払ったり、大きな開口部(窓など)を設けたりしやすいのが大きなメリットです。間取りの自由度が高いんですね。オフィスビルのように、フロア全体を広々と使いたい場合や、将来的に間取りを変更する可能性がある場合に適しています。

- 鉄筋コンクリート造(RC造)や鉄骨造(S造)で広く採用されています。マンションやオフィスビルで最も一般的な構造の一つです。

- ただし、接合部がしっかり固定されているため、地震時にはその部分に応力が集中しやすいという側面もあります。

ラーメン構造は、柱と梁の太さや配置を調整することで、様々な規模や形状の建物に対応できます。高層ビルにも採用される、非常に応用範囲の広い構造形式です。

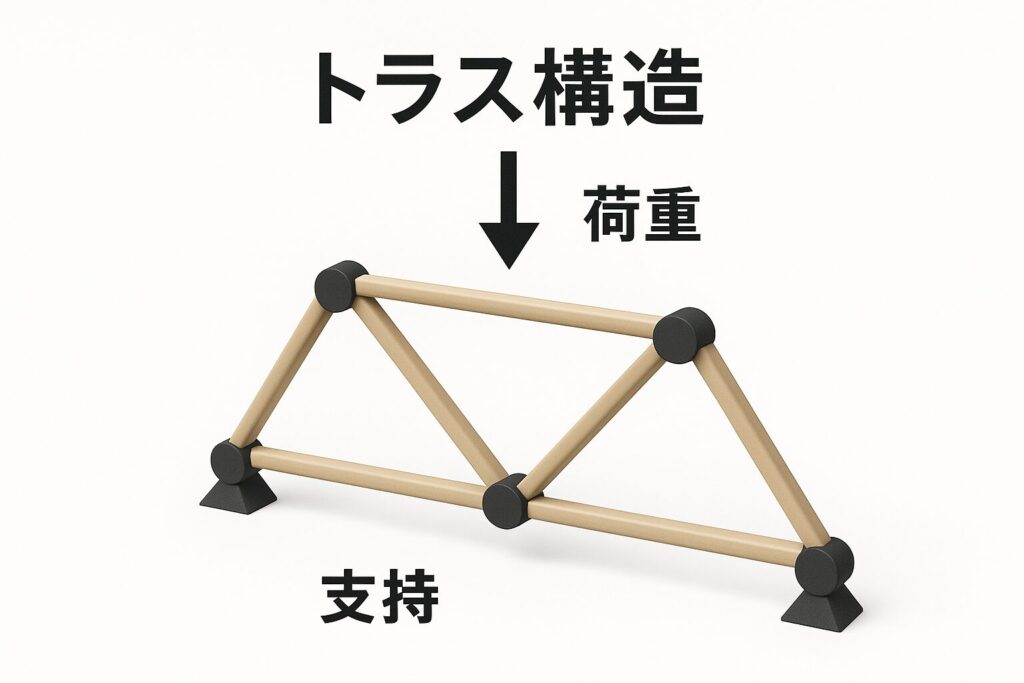

② トラス構造:三角形で大空間を支える

仕組み: 細長い部材(棒状の材)を三角形に組み合わせて、骨組みを構成する構造です。三角形は、四角形と違って、力を加えても形が崩れにくい、非常に安定した形なんです。小学校の理科で習った方もいるかもしれませんね。

特徴:

- 部材にかかる力を、主に部材の軸方向の力(引張力または圧縮力)に変換して分散させることができるため、軽い部材で、柱のない大きな空間(大スパン)を作ることが可能です。

- 体育館やドームの屋根、橋、駅のホームの上屋、工場の屋根などでよく見られます。軽い材料で強度を出せるので、経済的にも有利な場合があります。

- 木造建築物でも、屋根を支える骨組み(小屋組)にトラス構造が使われることがあります(例:和小屋、洋小屋)。

駅のホームの屋根とか、大きな工場の屋根とかも、よく見るとトラス構造になっていますね!身近なところにも使われている技術なんですね。

③ アーチ構造:曲線で力を流す

仕組み: 部材を円弧状(アーチ型)に組み合わせて、上からの鉛直荷重を、アーチに沿って左右に流し、下の支点(土台)で圧縮力として支える構造です。

特徴:

- 圧縮力(押される力)に非常に強いという特徴があります。石やレンガのように、圧縮には強いけれど引張には弱い材料を有効に使うことができます。

- 石やレンガを用いた橋や建築物(古代ローマの水道橋や、ヨーロッパの大聖堂など)に古くから使われてきました。歴史的な建造物に多いですね。

- 現代でも、大きな橋(アーチ橋)やトンネルの出入り口、ドーム状の屋根(アーチを回転させた形)などに利用されています。デザイン性が高いのも魅力です。

- ただし、アーチ構造が安定するためには、左右の支点がしっかりと固定されている必要があります。

④ 壁式構造:面で支える高い耐震性

仕組み: 柱や梁といった「線」の部材ではなく、壁や床といった「面」で建物の重さや地震力などを支える構造です。箱を積み重ねていくようなイメージを持つと分かりやすいかもしれません。

特徴:

- 壁全体で力を受け止めるため、地震の揺れに対して変形しにくく、耐震性が高い傾向があります。

- 柱や梁が室内に大きく出っ張らないため、家具の配置がしやすく、室内空間をすっきりと広く使えるメリットがあります。デッドスペースが生まれにくいんですね。

- 一方で、壁そのものが構造体(耐力壁)なので、間取りの変更や、壁に大きな開口部(窓やドア)を設けることには制約があります。リフォームの自由度は低いと言えます。

- 鉄筋コンクリート造(RC造)の低層~中層マンション(5階建て程度まで)や、後述する木造の枠組壁工法(ツーバイフォー工法)などで採用されています。

宅建試験でのポイント: 各構造の名称とその仕組み(どのような部材で構成され、どのように力を伝えるか)、そして主な特徴(メリット・デメリット、採用される建物など)の組み合わせを正確に覚えることが重要です。特にラーメン構造と壁式構造の違いはよく問われます。図やイラストとセットで、構造のイメージを掴むようにしましょう。

【材質別】建物の特徴を徹底比較!|木造・鉄骨造(S)・鉄筋コンクリート造(RC)・SRC造

次に、建物の骨組みに使われる「材料(材質)」に注目して、それぞれの特徴を見ていきましょう。不動産広告などで「木造」「S造」「RC造」といった表示を見たことがあると思います。これは、建物の主要な構造部分に何が使われているかを示しています。それぞれの材質には、得意なことと苦手なことがあります。それを理解することは、建物の性能(強さ、耐久性、快適性など)を知る上で、そして宅建士の実務においても非常に重要です。

① 温もりある日本の伝統「木造」

木材を主要な構造材として使用する建物です。日本の住宅では最もポピュラーな構造ですね。

(1) 木材の特徴:自然素材ならではの性質

- 含水率と強度: 木材は細胞でできているため、水分を含んでいます。この水分の割合を「含水率」といいます。木材は乾燥して含水率が低くなるほど、強度が増し、変形しにくくなります。建築に使う木材は、十分に乾燥させることがとても重要です。「グリーン材」と呼ばれる未乾燥の木材を使うと、後で変形したり、強度が不足したりする原因になります。

- 強度と方向(異方性): 木材は繊維の方向によって強度が異なります。木の幹が伸びる方向(繊維方向)への圧縮強度や引張強度は大きいですが、繊維に直角な方向への強度は小さいです。木目に沿って割れやすい、というイメージですね。この性質を理解して、部材の配置や接合方法を考える必要があります。

- 集成材: 小さな板(挽き板、ラミナ)を繊維方向を揃えて、接着剤で貼り合わせ、大きな断面や必要な長さの部材にしたものです。

- メリット: 天然の木材にある節(ふし)や割れなどの欠点を分散させることができ、強度や品質が安定します。また、乾燥による反りやねじれ、割れも起こりにくいです。工場生産なので、設計通りの寸法精度も出しやすいです。大きな断面の部材や、湾曲した形の部材も作れます。

- 用途: 住宅の柱や梁などの構造材として広く使われています。集成材の登場により、体育館やホール、商業施設など、従来は鉄骨造やRC造が主流だった大規模な建築物を木造で作ることも可能になりました。

- その他の特徴:

- メリット: 断熱性が高い(熱を伝えにくい)、調湿効果がある(湿度が高いと湿気を吸い、乾燥すると湿気を放出する)、加工しやすい、軽い、などがあります。木の温もりや香りも魅力ですね。

- デメリット: 燃えやすい、腐りやすい(湿気に弱い)、シロアリ被害にあいやすい、といった欠点があります。ただし、近年は薬剤による防腐・防蟻処理技術や、燃えにくい木材の開発、耐火性能を高める設計手法などが進んでいます。

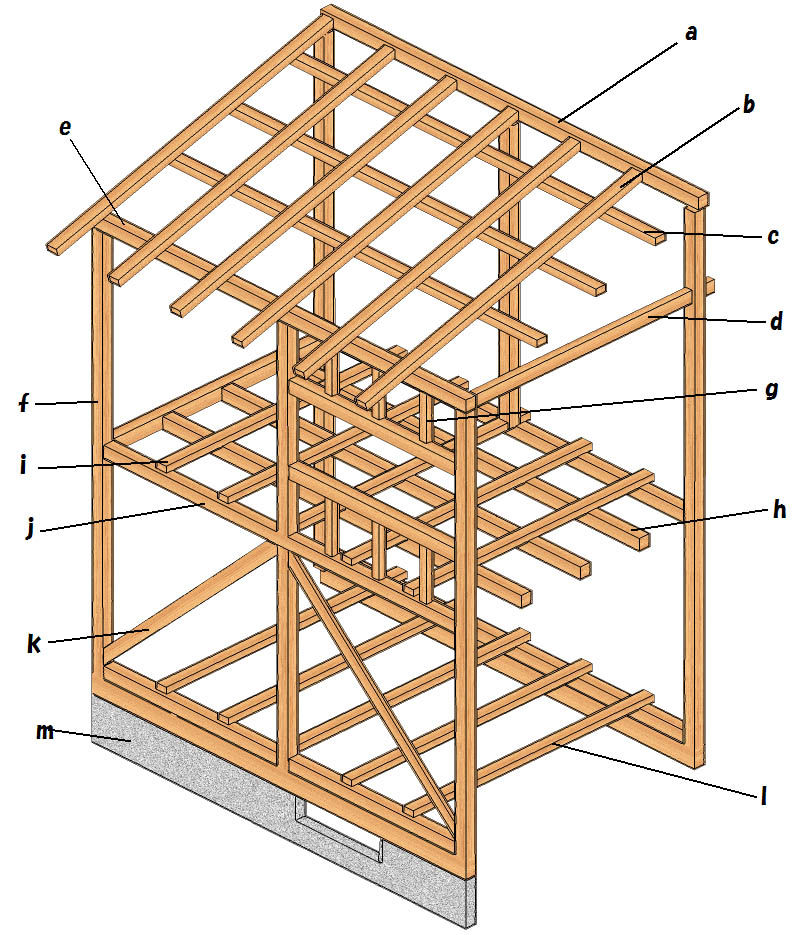

(2) 木造建築物の工法:代表的な2つのスタイル

木造建築の建て方(工法)にもいくつか種類がありますが、宅建試験で特に重要なのは以下の2つです。

- 在来軸組工法(ざいらいじくぐみこうほう):

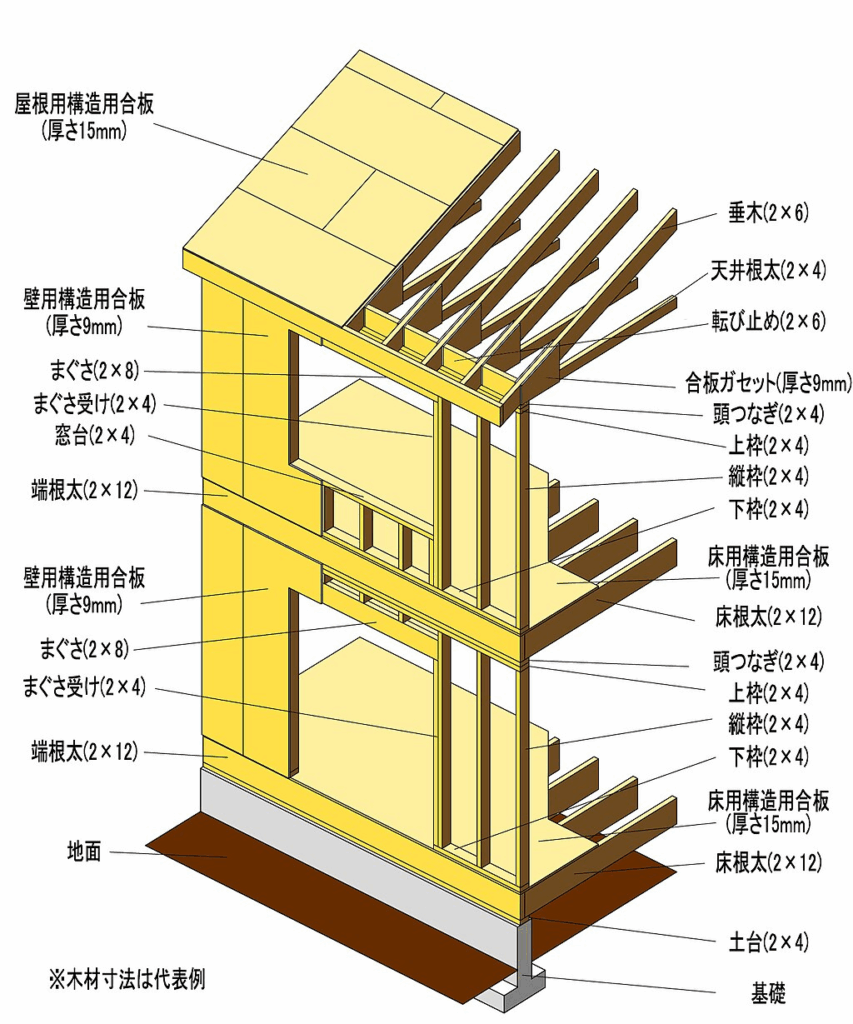

- 仕組み: 日本の伝統的な木造建築の工法で、柱(垂直材)と梁・桁(はり・けた:水平材)を組み合わせて骨組み(軸組)を作る方法です。「在来工法」「木造軸組工法」とも呼ばれます。

- 特徴: 地震や風などの横からの力に対抗するために、「筋かい(すじかい)」という斜めの部材を入れたり、「構造用合板」などの面材を壁に貼ったりして、強度と剛性(変形しにくさ)を高めます。

- メリット: 柱や梁の位置、壁の配置などの自由度が高く、設計の自由度が高いです。将来的に間取りの変更や増改築が比較的しやすいのも特徴です。窓などの開口部も大きく取りやすい傾向があります。

- デメリット: 大工さんの技術や経験によって品質に差が出やすい側面があります。また、現場での作業が多いため、工期が比較的長くなることがあります。気密性や断熱性は、施工精度によって左右されやすいです。

- 主要な構造部分: 壁の骨組みである「軸組」、屋根の骨組みである「小屋組」、床の骨組みである「床組」の3つで構成されます。これらの部材が適切に組み合わされることで、建物全体の強度が保たれます。

- 枠組壁工法(わくぐみかべこうほう):

- 仕組み: 北米から伝わった工法で、規格化された断面の木材(主に2インチ×4インチの部材を使うことから「ツーバイフォー(2×4)工法」とも呼ばれる)で作った枠組に、構造用合板などの面材を打ち付けた「壁パネル」や「床パネル」を組み立てて、建物を箱のように構成していく方法です。前述の「壁式構造」の一種と考えることができます。

- 特徴: 床・壁・屋根が一体となった「モノコック構造」に近い形になり、面全体で力を受け止めるため、耐震性・耐風性が高いとされています。地震の力を建物全体に分散させやすいんですね。

- メリット: 部材や工法が規格化・マニュアル化されているため、品質が安定しやすく、現場での作業が効率化され、工期も比較的短いです。また、構造的に気密性・断熱性を確保しやすいという利点もあります。

- デメリット: 壁で建物を支える構造のため、間取りの変更や、壁を取り払って大きな空間を作ること、窓などの開口部の大きさや位置には制約があります。在来軸組工法に比べると、設計の自由度は低いと言えます。壁内に湿気がこもりやすいという側面もあり、適切な通気・換気対策が重要です。

どっちが良いの?

在来軸組工法と枠組壁工法、どちらが良いかは一概には言えません。設計の自由度や将来のリフォームのしやすさを重視するなら在来軸組工法、耐震性や気密性・断熱性、工期の短さを重視するなら枠組壁工法、といったように、何を優先するかによって選択が変わってきます。それぞれのメリット・デメリットを理解しておくことが大切です。

宅建試験でのポイント: 木材の性質(含水率と強度、異方性)、集成材の特徴、そして在来軸組工法と枠組壁工法の仕組みとメリット・デメリットを比較して整理しておきましょう。「筋かい」や「構造用合板」、「ツーバイフォー」といったキーワードも重要です。木造は最も身近な構造なので、イメージしやすいかもしれませんね。

② 軽くて強い「鉄骨造(S造)」

主要な骨組みに鋼材(Steel)を使用する構造で、「S造」と略されます。木造に比べて強度が高いのが特徴です。

(1) 鉄骨造(S造)とは:鋼材で骨組みを作る

- 仕組み: H形鋼(断面がHの形)、I形鋼(断面がIの形)、山形鋼(断面がLの形、アングルとも呼ぶ)、溝形鋼(断面がコの字形、チャンネルとも呼ぶ)、鋼管(円形や角形)などの様々な形状の鋼材を、工場で加工し、現場で溶接や高力ボルト(強力なボルト)を使って接合し、柱や梁などの骨組みを作る構造です。

- 鋼材の厚さによる分類: 使用する鋼材の厚みによって、大きく2つに分類されます。

- 軽量鉄骨造: 鋼材の厚さが6mm未満のもの。主にプレハブ工法による戸建て住宅やアパート、小規模な店舗、倉庫などで使われます。工場生産の比率が高く、工期が短いのが特徴です。

- 重量鉄骨造: 鋼材の厚さが6mm以上のもの。主にビルやマンション、工場、体育館、大規模な店舗などで使われます。柱や梁の断面が大きくなり、より強度が高く、大スパン(柱間の距離が大きい)の空間を作ることができます。ラーメン構造で建てられることが多いです。

(2) 鉄骨造の特徴:メリットとデメリット

- メリット:

- 木材に比べて材料としての強度が高く、粘り強い(靭性(じんせい)に富む)ため、地震のエネルギーを吸収しやすく、耐震性に優れています。

- 長い部材や強度の高い部材を使えるため、柱の少ない、広々とした空間(大スパン)や、大きな吹き抜けを作ることが可能です。店舗や工場、オフィスなど、広いスペースが必要な建物に適しています。

- 部材が工場で生産・加工されるため、品質が安定しており、現場での工期が比較的短いです。

- 重量鉄骨造でラーメン構造を採用する場合、柱と梁で構造が成り立っているため、間取りの自由度が高いです。

- シロアリの被害の心配がありません。

- デメリット:

- 鋼材は熱に弱く、550℃程度で強度が急激に低下し、変形しやすくなります。そのため、火災時に骨組みが崩壊するのを防ぐために、柱や梁に耐火被覆(たいかひふく)(ロックウールやけい酸カルシウム板などで覆うこと)を施す必要があります。

- 鋼材は錆びやすいため、塗装などの防錆処理が必要です。特に沿岸部などでは注意が必要です。

- 木造に比べて、材料費や工事費が高くなる傾向があります。

- 木造に比べて重量が重いため、地盤によっては杭基礎が必要になるなど、基礎工事のコストがかかる場合があります(RC造よりは軽い)。

- 材料の性質上、音や振動が伝わりやすい場合があります。特に軽量鉄骨造のアパートなどでは、上下階の音が気になることがあります。

- 断熱性が低いので、しっかりとした断熱対策が必要です。

鉄骨造は、強度と空間の自由度を両立できるのが魅力ですね。商業ビルなどに多いのも納得です。耐火被覆がしっかりされているか、はチェックポイントですよ!

③ 耐久性抜群「鉄筋コンクリート造(RC造)」

コンクリートの中に鉄筋を入れて補強した材料、「鉄筋コンクリート」を主要な構造部分に使用する構造です。「RC造」と略されます。マンションなどで最も一般的な構造の一つですね。

(1) 鉄筋コンクリート造(RC造)とは:鉄筋とコンクリートの協力

- 仕組み: 鉄筋(Reinforced)とコンクリート(Concrete)という、性質の異なる2つの材料を組み合わせて作る構造です。

- 基本的な考え方:

- コンクリート: セメント、水、砂(細骨材)、砂利(粗骨材)を混ぜ合わせたもので、固まると圧縮力(押される力)には非常に強いですが、引張力(引っ張られる力)には弱いという性質があります。引張力に対しては、圧縮強度の1/10程度の強度しかありません。

- 鉄筋: 棒状の鋼材で、引張力には非常に強いですが、細長いため圧縮力を受けると座屈(ざくつ:横方向に折れ曲がること)しやすい、また、錆びやすいという弱点があります。

そこで、コンクリートの「引張力に弱い」という弱点を、鉄筋の「引張力に強い」という長所で補い、鉄筋の「圧縮力に弱い(座屈しやすい)」「錆びやすい」という弱点を、コンクリートで覆うことで補強するという、お互いの長所を活かし、短所を補い合う、非常に合理的な組み合わせで、強い構造体を作るのです。例えば、梁(はり)の場合、上からの荷重で下側が引っ張られるので、その部分に鉄筋を多く配置します。

(2) 鉄筋コンクリート造の特徴:メリットとデメリット

- メリット:

- 耐久性(長持ちする)、耐火性(燃えにくい)、耐震性(地震に強い)に非常に優れています。法定耐用年数も、木造や鉄骨造に比べて長いです(住宅用で47年)。

- コンクリートは質量が大きいため、遮音性が高いです。マンションで隣の部屋の音が聞こえにくいのは、このおかげですね。

- 型枠(かたわく)を使えば、比較的自由な形状の建物を作ることができ、デザインの自由度が高いです。曲線的なデザインなども可能です。

- デメリット:

- 建物自体の重量が非常に重くなるため、地盤が弱い場所では、杭基礎を打つなど、しっかりとした地盤対策や基礎工事が重要になります。

- 材料費も人件費もかかるため、建築コストが高く、工期も長くなる傾向があります。

- コンクリートは熱伝導率が高い(熱を伝えやすい)ため、外気温の影響を受けやすく、断熱性が低くなりがちです。そのため、しっかりとした断熱対策をしないと、夏は暑く冬は寒くなり、結露が発生しやすいという欠点があります。結露はカビの原因にもなりますね。

- 非常に頑丈なため、将来的に解体する際の費用が高くなります。

- 用途: マンション、ビル、学校、病院、トンネル、ダムなど、中高層の建物や高い強度・耐久性が求められる構造物に広く使われています。

(3) RC造の施工方法と構造のポイント

- 柱の構造(帯筋・フープ): 地震時などに柱がせん断破壊(部材が押しつぶされるように、あるいは斜めにずれるように壊れること)するのを防ぎ、内部のコンクリートを拘束して粘り強さを高めるために、柱の主筋(しゅきん:柱の長手方向の主となる鉄筋)の周りに、帯筋(おびきん)またはフープと呼ばれる、横方向(あるいは螺旋状)の鉄筋を適切な間隔(密に)巻きつけることが非常に重要です。これにより、柱が急に壊れるのを防ぎます。

- コンクリートのかぶり厚さ:

- 「かぶり厚さ」とは、鉄筋の表面から、それを覆うコンクリートの外側の表面までの最短距離のことです。鉄筋をコンクリートで「被せる」厚み、ということですね。

- なぜ重要か? かぶり厚さには、①鉄筋を錆びから守る(後述する中性化の進行を遅らせる)、②火災時の熱から鉄筋を守る(鉄筋が高温になると強度が低下するため)、③鉄筋とコンクリートの一体性(付着力)を確保する、という重要な役割があります。

- かぶり厚さが不足すると、鉄筋が錆びやすくなったり、火災時に鉄筋が高温にさらされて強度が低下したりして、建物の耐久性が著しく低下し、寿命を縮める原因となります。

- 建築基準法では、建物の部位(柱、梁、床スラブ、壁など)や、雨掛かりの有無、仕上げの有無、コンクリートの種類に応じて、確保すべき最小限のかぶり厚さが定められています。例えば、耐力壁や柱、梁では一般的に3cm~4cm以上必要とされています。

(4) 鉄筋コンクリートの性質と注意点

- 鉄筋とコンクリートの相性:なぜうまくいくの?

- ① 熱膨張率がほぼ同じ: 温度が変化しても、鉄筋とコンクリートの伸び縮みの度合いがほとんど同じなので、内部でずれやひずみが生じにくいです。

- ② コンクリートのアルカリ性: 固まった直後のコンクリートは強アルカリ性(pH12~13程度)です。このアルカリ性の環境が、鉄筋の表面に「不動態被膜(ふどうたいひまく)」という非常に薄い保護膜を形成し、鉄筋が錆びるのを防いでくれます。

- ③ 付着力が高い: 鉄筋の表面の凹凸(リブ)とコンクリートがしっかりとかみ合い、一体化しやすいです。これにより、力がスムーズに伝達されます。

- 注意すべき劣化現象:

- コンクリートのひび割れ(クラック): コンクリートは乾燥して収縮したり、温度変化で伸縮したり、あるいは建物にかかる荷重などによって、ひび割れが発生することがあります。髪の毛程度の細かなひび割れ(ヘアークラック)は、ある程度避けられない面もあります。しかし、幅の広いひび割れや、鉄筋にまで達するような深いひび割れは、そこから雨水や空気が浸入し、鉄筋の腐食(錆び)やコンクリート自体の劣化(中性化の促進)につながるため、注意が必要です。

- 鉄筋コンクリートの中性化:

- メカニズム: コンクリートは本来強アルカリ性で鉄筋を守っていますが、年月とともに、大気中の二酸化炭素(CO2)などがコンクリート内部に侵入し、コンクリートのアルカリ性を徐々に失わせていきます。これが「中性化」です。中性化は、コンクリートの表面から内部へと徐々に進行していきます。

- 影響: 中性化が鉄筋の位置まで到達すると、鉄筋を保護していたアルカリ性の環境が失われ、鉄筋表面の不動態被膜が破壊されます。すると、水分と酸素があれば、鉄筋が腐食(錆びる)し始めます。

- 問題点: 鉄筋が錆びると、体積が約2.5倍にも膨張します。この膨張圧によって、周囲のコンクリートにひび割れが生じたり、コンクリートが剥がれ落ちたり(剥離・はくり)します。これにより、建物の耐荷力(重さに耐える力)が低下し、耐久性が著しく損なわれ、建物の寿命が短くなってしまいます。

- 対策: 十分なかぶり厚さを確保することが、中性化の進行を遅らせ、鉄筋の腐食を防ぐための最も基本的な対策です。また、緻密で水を通しにくい、質の高いコンクリートを使用することも重要です。

(5) 少し補足:鉄(鋼材)の性質(炭素含有量)

鉄筋や鉄骨に使われる「鉄(鋼材)」は、正確には鉄(Fe)に炭素(C)などを加えた合金です。含まれる炭素の量によって、その性質が大きく変わります。

- 炭素含有量が多いほど、鉄は硬く、強くなりますが、同時にもろくなり、粘り強さ(靭性)が低下します。急な力が加わると、ポキッと折れやすくなるイメージです。

- 逆に、炭素含有量が少ないほど、鉄は柔らかく、粘り強くなりますが、強度は低下します。

- 建築構造に使われる鋼材(鉄筋や鉄骨)は、強度と粘り強さのバランスが良い、炭素含有量が比較的少ない「軟鋼(なんこう)」と呼ばれるものが一般的に使われます。地震の時に、ある程度変形することでエネルギーを吸収し、急に壊れないようにするためには、粘り強さが重要だからです。

宅建試験でのポイント: RC造は出題頻度が高い分野です。鉄筋とコンクリートの役割分担と相性の良さ、メリット・デメリットを確実に押さえましょう。特に、「かぶり厚さ」の重要性とその役割、「中性化」のメカニズムと影響は頻出です。柱の帯筋(フープ)の役割も問われることがあります。コンクリートのひび割れや鉄(鋼材)の炭素含有量と性質の関係も理解しておくと、より深く理解できます。

④ 最強の組み合わせ?「鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)」

- 仕組み: その名の通り、鉄骨(Steel)と鉄筋コンクリート(Reinforced Concrete)を組み合わせた構造です。具体的には、鉄筋コンクリート(RC)で作られる柱や梁の中心部分に、さらに鉄骨(H形鋼など)を内蔵させた構造になっています。「SRC造」と略されます。

- 特徴:

- 鉄骨造の持つ「粘り強さ(靭性)」と、鉄筋コンクリート造の持つ「剛性(ごうせい:変形しにくさ)」「耐久性」「耐火性」「遮音性」といった、両方の構造の長所を兼ね備えた、非常に高性能な構造です。

- RC造に比べて、鉄骨が芯に入っている分、より強度が高く、柱や梁の断面を小さくすることができます。これにより、同じ階高でも天井を高くできたり、室内の有効面積を広く取れたりするメリットがあります。

- 耐震性に最も優れている構造形式とされており、主に高層ビル(10階建て以上程度)や超高層のビル・マンションに採用されます。

- 構造が複雑で、材料費も工事の手間もかかるため、建築コストは最も高くなります。

宅建試験でのポイント: SRC造は、「RC造の中に鉄骨を内蔵したもの」「RC造とS造の良いとこ取り」「主に高層・超高層建築物に用いられる」「コストは最も高い」という点を押さえておけば十分でしょう。

⑤ レンガやブロックで造る「組積式構造(そせきしきこうぞう)」

これは少し特殊な構造です。

(1) 組積式構造(組積造)とは:積み上げて壁を作る

- 仕組み: レンガ、石、あるいはコンクリートブロックなどを、モルタル(セメント、砂、水を練り混ぜたもの)を目地(めじ:部材間の継ぎ目)に充填しながら一つ一つ積み上げて壁を作る構造です。「組積造(そせきぞう)」とも呼ばれます。壁で建物を支えるので、壁式構造の一種に分類されます。

(2) 組積造の特徴:メリットと致命的な弱点

- メリット(長所):

- 耐火性、耐久性(材料自体は長持ちする)、遮音性、断熱性に優れています。

- レンガや石の持つ重厚感のあるデザインが可能です。歴史的建造物などに見られますね。

- デメリット(短所):

- 地震の揺れ(特に横揺れ)に対して非常に弱いという致命的な欠点があります。積み上げているだけなので、部材間の接合力が弱く、もろいため、地震の力で崩壊しやすいのです。

- 耐震性を確保するためには、建築基準法で厳しい制限があり、壁を非常に厚くしたり、壁の量を多く配置したり、窓などの開口部を小さくしたり、壁の長さや高さを制限したりする必要があります。鉄筋で補強することも義務付けられています。

(3) 補強コンクリートブロック造 (CB造)

- 仕組み: 上記の組積造の弱点である耐震性を補うために、コンクリートブロックの空洞部分に、縦横に鉄筋を配置し、その空洞にコンクリートやモルタルを充填して、ブロックと鉄筋を一体化させた構造です。「CB造」とも呼ばれます。組積造を鉄筋で補強したもの、と考えると分かりやすいですね。

- 用途: 建築基準法の基準を満たせば、住宅や塀(ブロック塀)、小規模な倉庫などに用いられます。ただし、これも壁の厚さや高さ、鉄筋の入れ方などに細かい規定があります。

注意点: 日本では、純粋な組積造(鉄筋で補強されていないもの)は、その耐震性の低さから、現在、主要な構造体として新たに建築されることはほとんどありません。宅建試験で問われるのは、主にその「地震に弱い」という性質や、耐震性を確保するための制限、あるいは補強コンクリートブロック造との違いなどです。

建物を支える基礎の種類と特徴|直接基礎・杭基礎

どんなに立派で頑丈な建物(上部構造)を建てても、それを支える足元、つまり「基礎(きそ)」がしっかりしていなければ、建物は安全に建ち続けることができません。基礎は、建物の重さを地盤に伝え、建物を安定させるための、まさに「縁の下の力持ち」と言える非常に重要な部分です。不動産取引においても、基礎の種類や状態は、建物の安全性や資産価値に関わる重要な要素となります。

(1) 基礎の役割:なぜ必要なの?

基礎には、主に以下のような役割があります。

- 建物の荷重(重さ)を安全に地盤に伝える: 建物の自重や、家具・人などの積載荷重、雪の重さなどを、地盤が耐えられるように、広い面積に分散して伝えます。

- 建物の沈下を防ぐ: 建物が傾いたり、不均等に沈んだりする「不同沈下(ふどうちんか)」を防ぎます。不同沈下が起こると、建物が傾いたり、壁にひびが入ったり、ドアや窓の開閉が困難になったりするなどの問題が生じます。

- 地震や風などの横からの力に対抗する: 地震の揺れや強い風によって建物が移動したり、転倒したりしないように、建物を地盤にしっかりと固定します。

- 地面からの湿気を防ぐ: 地面からの湿気が床下に上がってくるのを防ぐ役割もあります(特にべた基礎)。

(2) 大きく分けて2種類:直接基礎と杭基礎

基礎の形式は、その下の地盤の状況(固さ、地層の構成)や、建物の規模・重さなどによって、大きく「直接基礎(ちょくせつきそ)」と「杭基礎(くいきそ)」の2つのタイプに分けられます。

- 直接基礎:

- 仕組み: 建物の荷重を、基礎の底面(フーチングと呼ぶ)から直接、地盤に伝える方式です。

- 適用条件: 地表近くに、建物を支えるのに十分な強度を持つ良好な地盤(支持地盤)がある場合に採用されます。比較的軽い木造住宅や、地盤が良い場所での低層の建物などに多く用いられます。

- 杭基礎:

- 仕組み: 地表近くの地盤が軟弱で、建物の重さを直接支えられない場合に、杭(くい)と呼ばれる棒状の部材を、地中深くにある固い支持地盤まで打ち込むか、あるいは杭周面の摩擦力で、建物の荷重を地盤に伝える方式です。

- 適用条件: 軟弱地盤(沼地や埋立地など)や、RC造・SRC造などの重い建物、高層建築物の場合に採用されます。杭の上に基礎(フーチング)を作り、その上に建物を建てます。

どちらの基礎形式を採用するかは、事前に地盤調査(ボーリング調査など)を行い、地盤の強度や地層の構成を詳しく調べてから決定されます。建物の安全性を確保するための非常に重要なプロセスです。

(3) 直接基礎の種類:建物の底面の形

直接基礎には、基礎底面の形状によって、主に以下の3つの種類があります。

- 独立基礎(どくりつきそ):

- 形状: 柱一本一本の下に、それぞれ独立して設けられる、サイコロ状や逆ピラミッド状の基礎です。柱の荷重を点で支えるイメージです。

- 用途: 柱の間隔が広い建物や、比較的小規模な建物(鉄骨造の平屋倉庫など)、あるいは地盤が非常に良好な場合に用いられます。木造住宅ではあまり使われません。

- 布基礎(ぬのぎそ):

- 形状: 建物の壁の下や、柱の下を連続した帯状(線状)の鉄筋コンクリートで支える基礎です。断面は逆T字型をしています。地面に接する底盤(フーチング)部分で荷重を分散します。

- 用途: 日本の木造住宅で、古くから最も一般的に採用されてきた形式です。柱や壁からの荷重を線で支えます。床下は地面が見える状態になることが多いです(防湿シートやコンクリートで覆うこともあります)。

- べた基礎:

- 形状: 建物の底面全体を、厚い鉄筋コンクリートのスラブ(板)で覆う基礎です。建物の荷重を面全体で地盤に伝えるため、「マットスラブ基礎」とも呼ばれます。

- 特徴:

- 荷重を広い面積に分散できるため、不同沈下を起こしにくいという大きなメリットがあります。

- 基礎全体が一体化しているため剛性が高く、耐震性も高いとされています。

- 地面をコンクリートで覆うため、地面からの湿気を防ぎやすく、シロアリの侵入経路も遮断しやすいという利点もあります。

- 用途: 布基礎に比べてコストはやや高くなりますが、そのメリットから、最近の木造住宅では、このべた基礎が主流になっています。軟弱地盤とまではいかなくても、地盤があまり強くない場合にも有効です。

木造住宅の基礎は、布基礎かべた基礎がほとんどですね。どちらが良いかは、地盤状況やコスト、建物の設計によって総合的に判断されます。最近はべた基礎が多い印象です。

(4) 杭基礎の種類:どうやって支えるか?

杭基礎は、杭がどのようにして建物の荷重を地盤に伝達するか(支持メカニズム)によって、大きく2つに分類されます。

- ① 支持杭(しじくい):

- 仕組み: 杭の先端を、地中深くにある固い支持地盤(岩盤や、密な砂礫層など)まで到達させ、主に杭先端が受ける抵抗力(先端支持力)によって建物を支える杭です。杭の先端で、ドンと支えるイメージですね。

- 適用: 支持地盤が比較的明確に存在するが、それが深い位置にある場合に用いられます。

- ② 摩擦杭(まさつくい):

- 仕組み: 杭の先端が必ずしも固い支持地盤に到達していなくても、杭の周面(側面)と、周囲の地盤との間に働く摩擦力(周面摩擦力)を利用して、建物を支える杭です。杭の側面全体で、地盤との摩擦によって支えるイメージです。

- 適用: 非常に深いところまで軟弱な地盤が続くなど、杭先端で十分な支持力が期待できない場合に用いられます。

杭の材料による分類: 杭の材料にも、木杭(現在はあまり使われない)、コンクリート杭(RC杭、PHC杭など、最も一般的)、鋼杭(鋼管杭、H形鋼杭など、強度が高い)といった種類があります。宅建試験では、支持形式(支持杭か摩擦杭か)の方が重要です。

(5) ちょっと注意!異なる基礎の併用は原則NG

一つの建物において、直接基礎と杭基礎など、種類の異なる基礎形式を併用することは、原則として避けなければなりません。

なぜなら、基礎の種類によって、荷重に対する沈下の仕方や、地震時の揺れ方などが異なるためです。もし種類の違う基礎を混ぜて使うと、建物に不均等な力や変形(不同沈下など)が生じ、ひび割れや損傷を引き起こす可能性が非常に高くなるからです。

【例外あり】 ただし、建築基準法では、構造計算によって、その建物の構造耐力上、安全であることが確かめられた場合には、異なる基礎形式を併用することも認められています。例えば、増築部分と既存部分で地盤状況が大きく異なる場合など、やむを得ないケースで、十分な検討の上で行われることがあります。

宅建試験でのポイント: 基礎の種類(直接基礎と杭基礎、それぞれの具体例)、特に木造住宅で一般的な布基礎とべた基礎の違い、そして「異なる基礎の併用は原則禁止」という点をしっかり覚えておきましょう。支持杭と摩擦杭の違いも問われる可能性があります。

地震に備える!建物の耐震・免震・制震技術

地震が多い日本に住む私たちにとって、建物の地震対策は非常に重要な関心事ですよね。大きな地震が発生しても、建物が倒壊せず、中にいる人の安全を守るために、建築技術は進化を続けてきました。建物を地震の揺れから守るための技術には、主に「耐震(たいしん)」「免震(めんしん)」「制震(せいしん)(制振とも書く)」の3つの考え方があります。それぞれの違いを理解しておきましょう。

① 耐震構造:建物の力で耐える!

- 考え方: 建物の柱や梁、壁などを頑丈に作り、構造体そのものの強度と粘り強さ(変形性能)によって、地震の力に耐える構造です。建物が地震のエネルギーを直接受け止め、壊れないように「頑張る」イメージですね。

- 特徴:

- 最も基本的で、広く普及している地震対策です。現在の日本の建築基準法で定められている耐震基準は、この耐震構造の考え方に基づいています(稀に起こる大地震に対して倒壊・崩壊しない、など)。

- 地震が発生すると、建物は地面と一緒に揺れます。上層階ほど揺れは大きくなる傾向があります。

- 主眼は、大地震時に建物の倒壊・崩壊を防ぎ、人命を守ることにあります。そのため、大きな地震の後には、建物にひび割れなどの損傷が残り、補修が必要になる可能性があります。また、室内の家具などが転倒・落下するリスクもあります。

- 特別な装置が不要なため、コストは比較的安価です。

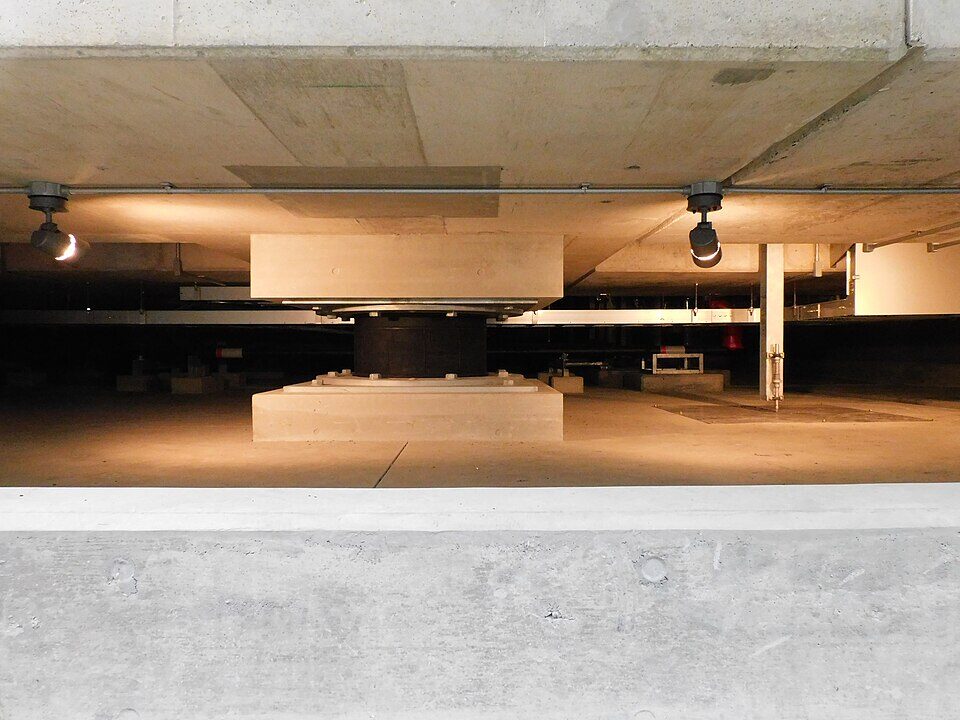

② 免震構造:揺れを建物に伝えない!

- 考え方: 建物の基礎(あるいは中間階)と上部構造の間に、積層ゴム(ゴムと鋼板を交互に重ねたもの)や、滑り支承(すべりししょう)、ダンパー(揺れを吸収する装置)などの免震装置を設置し、地震の揺れが直接建物に伝わるのを「免れる(まぬがれる)」ようにする構造です。地面が揺れても、建物はゆっくりと水平に移動するだけで、激しい揺れから切り離されるイメージです。

- 特徴:

- 地震のエネルギーが建物に伝わるのを大幅に低減できるため、建物自体の揺れを非常に小さく(1/3~1/5程度に)抑えることができます。

- 建物本体の損傷を最小限にできるだけでなく、室内の家具の転倒や落下、設備の破損なども大幅に防ぐことができます。地震後も、建物の機能を維持しやすく、すぐに生活を再開できる可能性が高いです。

- 耐震構造に比べて、建築コストが高くなります。また、免震装置を設置するためのスペース(免震層)が必要になり、定期的なメンテナンスも必要です。

- 主にマンションや病院、データセンターなど、高い安全性や事業継続性が求められる建物に採用されています。

- 台風などの強風時には、わずかに揺れることがあります。また、縦揺れ(上下方向の揺れ)に対しては、効果が限定的と言われています。

③ 制震構造(制振構造):揺れを吸収する!

- 考え方: 建物の骨組みの中に、ダンパー(オイルダンパー、鋼材ダンパー、ゴムダンパーなど)と呼ばれる、地震のエネルギーを吸収する装置(制震部材)を組み込み、地震による建物の揺れや変形を「制御」し、小さくする構造です。揺れを熱エネルギーなどに変換して吸収し、建物のダメージを軽減します。

- 特徴:

- 耐震構造よりも建物の揺れを小さく(20~30%程度低減)でき、構造体の損傷を抑えることができます。特に、繰り返しの揺れや、高層ビルがゆっくり大きく揺れる長周期地震動に対して効果を発揮します。

- 免震構造ほどの劇的な揺れ低減効果はありませんが、免震構造よりはコストを抑えられます。耐震構造にプラスアルファの安心感を与えるイメージです。

- 建物の上層階ほど揺れが大きくなる傾向がありますが、制震構造は特に上層階の揺れを抑える効果が高いとされています。

- 主に高層ビルやタワーマンションなどで、耐震構造と組み合わせて採用されることが多いです。

- 様々な種類のダンパーがあり、設置場所も比較的自由度があります。

<耐震・免震・制震の比較まとめ>

| 構造 | 考え方 | 揺れの大きさ | 建物へのダメージ | コスト | 主な用途 |

|---|---|---|---|---|---|

| 耐震構造 | 建物の強度・粘り強さで耐える | 大きい(特に上階) | 損傷の可能性あり (倒壊は防ぐ) | 標準 | ほとんどの建物 |

| 免震構造 | 揺れを建物に伝えない | 小さい | 少ない | 高い | マンション、病院、 データセンターなど |

| 制震構造 | 揺れのエネルギーを吸収する | 中くらい (耐震より小さい) | 抑えられる | 中くらい (耐震より高い) | 高層ビル、マンションなど |

既存建物への適用(レトロフィット)

これらの免震技術や制震技術は、新築の建物だけでなく、既存の建物(特に耐震基準が強化される前の建物)の耐震性能を向上させるために、後から設置する(レトロフィット工法)ことも可能です。耐震改修の一環として行われることがあります。

耐震・免震・制震の3つの基本的な考え方(耐える、伝えない、吸収する)と、それぞれの特徴(揺れの大きさ、コスト、主な用途など)の違いを正確に理解しているかが問われます。特に、免震構造が最も揺れを小さくできること、コストが高いことなどを押さえておきましょう。それぞれの漢字(耐、免、制)の意味から連想すると覚えやすいかもしれません。

まとめ

今回は、宅建試験の5点免除科目の一つである「建物に関する知識」について、建物の構造、材質、基礎、そして地震対策という4つの大きなテーマに分けて詳しく見てきました。たくさんの専門用語が出てきましたが、それぞれの特徴やメリット・デメリット、そして違いを掴んでいただけたでしょうか?

建物の知識は、単に試験で1点を取るためだけでなく、私たちが日々生活する住まいについて理解を深め、安全で快適な暮らしを送るためにも、とても役立つ知識です。そして、不動産取引のプロフェッショナルである宅建士としては、お客様に建物の性能や特徴を正確に伝え、安心して取引をしていただくために、ぜひとも身につけておきたい重要な分野ですね。

最後に、この記事で解説した重要ポイントを、もう一度おさらいしておきましょう。

- 建物の構造形式:

- ラーメン構造: 柱と梁の枠組構造。間取りの自由度が高い。RC造、S造で一般的。

- トラス構造: 三角形の組み合わせ。軽い部材で大スパンを実現。体育館や橋など。

- アーチ構造: 円弧状。圧縮力に強い。石造りの橋やトンネルなど。

- 壁式構造: 壁や床(面)で支える。耐震性が高いが、間取り変更は困難。RC造(低中層)、木造(枠組壁工法)。

- 建物の材質:

- 木造: 在来軸組工法(自由度高)と枠組壁工法(耐震性・気密性高)。含水率、異方性、集成材の特徴も。

- 鉄骨造(S造): 軽量(6mm未満)と重量(6mm以上)。強度高く大スパン可能だが、耐火被覆・防錆処理が必要。

- 鉄筋コンクリート造(RC造): 鉄筋(引張)とコンクリート(圧縮)の組み合わせ。耐久・耐火・耐震・遮音性に優れるが、重く、断熱性低、コスト高。かぶり厚さ、中性化が重要。

- 鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造): RCに鉄骨内蔵。最強の耐震性。高層・超高層向け。コスト最高。

- 組積造: レンガ・ブロック積み。地震に非常に弱い。補強CB造は鉄筋で補強。

- 建物の基礎:

- 直接基礎: 良好な地盤に直接設置。独立基礎、布基礎(木造で一般的)、べた基礎(最近主流、不同沈下・耐震性に有利)。

- 杭基礎: 軟弱地盤で杭を使用。支持杭(先端支持)、摩擦杭(周面摩擦)。

- 異なる基礎の併用は原則禁止!

- 地震対策技術:

- 耐震: 建物強度で耐える(基準法)。揺れるが倒壊防ぐ。コスト標準。

- 免震: 揺れを伝えない(免震装置)。揺れ最小、損傷少。コスト高。

- 制震: 揺れを吸収する(ダンパー)。揺れ軽減、損傷抑制。コスト中。

この分野は、各構造や材質のキーワードとその特徴を結びつけて覚えることが大切です。イラストや身の回りの建物を参考にしながら、イメージで記憶していくと効率的ですよ!