「宅建業」って言葉、宅建士の勉強をしていると必ず出てきますけど、具体的にどういう意味か、どんなルールがあるのか、ちゃんと説明できますか?「宅地」とか「建物」とか「取引」とか「業」とか、言葉はわかるけど、その組み合わせとなると「?」ってなっちゃうこと、ありますよね?

大丈夫です!この記事を読めば、「宅地建物取引業(宅建業)」がどんなものなのか、どんな場合に免許が必要になるのか、その基本から応用まで、まるっと理解できちゃいます!

宅建業法の入り口とも言える超重要テーマなので、しっかりついてきてくださいね!

そもそも「宅地建物取引業(宅建業)」って何のこと?

まず、基本中の基本!「宅地建物取引業」、略して「宅建業」とは、その名の通り、

- 「宅地」 または 「建物」 の

- 「取引」 を

- 「業」 として行うこと

この3つの要素が組み合わさったものを指します。シンプルでしょ?でも、それぞれの言葉にちゃーんと法律上の定義があるんです。それをこれから詳しく見ていきますね!

不動産取引のプロフェッショナル!免許が必要な理由

「じゃあ、宅地や建物の取引を業としてやるなら、誰でもできるの?」 …答えはNOです!

宅建業を営むためには、原則として国土交通大臣または都道府県知事から宅地建物取引業の免許を受けなければなりません。勝手に始めちゃダメなんです!

なんで免許が必要なの? それは、不動産の取引って、扱う金額も大きいし、法律や権利関係が複雑に絡み合っていて、専門的な知識がないと一般の消費者(お客さん)が不利な契約を結ばされちゃったり、損をしちゃったりする可能性があるからです。

そこで、宅建業法という法律では、免許制度を設けることで、宅建業を営む人に一定の知識や誠実性を求め、さらに様々なルール(例えば、重要事項の説明義務とか、契約内容を書面で交付する義務とか)を課すことで、一般消費者を保護し、不動産取引が公正に行われるようにしています。

私たち宅建士が国家資格なのも、まさにこの消費者保護のためなんですよ。専門知識を持った宅建士が、安全・安心な取引をサポートする。そのための免許制度であり、宅建業法なんですね。

3つのキーワード「宅地・建物」「取引」「業」をチェック

さて、宅建業の定義に戻りましょう! 「宅地」「建物」の「取引」を「業」として行うこと、でしたよね。

ということは、ある行為が宅建業に該当するかどうかは、

- 扱っているものが「宅地」または「建物」に当たるか?

- 行っている行為が「取引」に当たるか?

- その行為を「業」として行っているか?

この3つの要件をすべて満たすかどうかで判断します。 どれか1つでも欠けたら、それは宅建業には当たりません。だから、免許も不要、ということになります。

では、それぞれの要件を詳しく見ていきましょう!

①「宅地」「建物」とは?

まずは、宅建業の対象となる「モノ」の話、「宅地」と「建物」についてです。

「宅地」の定義

「宅地」っていうと、どんなイメージがありますか?「家が建っている土地」って思いますよね?もちろんそれも正解なんですが、宅建業法上の「宅地」は、もう少し範囲が広いんです。

具体的には、次のいずれかに該当する土地を「宅地」といいます。

- 現に建物が建っている土地(建物の敷地)

- これは分かりやすいですね。家、アパート、ビルなどが建っているその下の土地です。

- 将来、建物を建てる目的で取引される土地

- 今は更地(建物が建っていない土地)でも、「ここに家を建てよう!」とか「ビルを建設しよう!」という目的で売買されたりする土地も「宅地」になります。

- 用途地域内の土地

- 都市計画法っていう法律で定められた「用途地域」の中にある土地は、現にどんな状態であっても(たとえ駐車場や資材置き場、畑であっても!)、原則としてすべて「宅地」として扱われます。

「用途地域」というのは、都市計画に基づいて、「ここは住居系の建物を建てましょう」「ここは商業施設を中心にしましょう」「ここは工場を建ててもいいですよ」みたいに、土地の使い道や建てられる建物の種類などを定めたエリアのことです。市街化区域のほとんどは、何らかの用途地域が定められています。

つまり、用途地域の中なら、将来建物を建てる目的がなくても、現に建物が建っていなくても、「宅地」になる可能性がある、ということです!

用途地域内の土地であっても、次のものは「宅地」には含まれません。

- 道路

- 公園

- 広場

- 河川

- 水路

これらは公共性の高い施設なので、宅建業法の対象となる「宅地」からは除外されています。

「建物」の定義

次に「建物」です。これは「宅地」に比べるとシンプル! 宅建業法上に「建物」の定義は実はありません。ですが、一般的に建物と思われてるものは全て建物になると考えて問題ありません。

- 一戸建て住宅

- アパート、マンション

- オフィスビル、商業ビル

- 工場、倉庫 などなど…

そして、重要なのが、マンションの一室のような「建物の一部」も「建物」に含まれるということです。区分所有建物ってやつですね。

なので、「建物の取引」と言ったら、ビル一棟丸ごとの売買も、マンションの一部屋の賃貸の仲介も、どちらも対象になる可能性がある、ということです。

②「取引」の定義

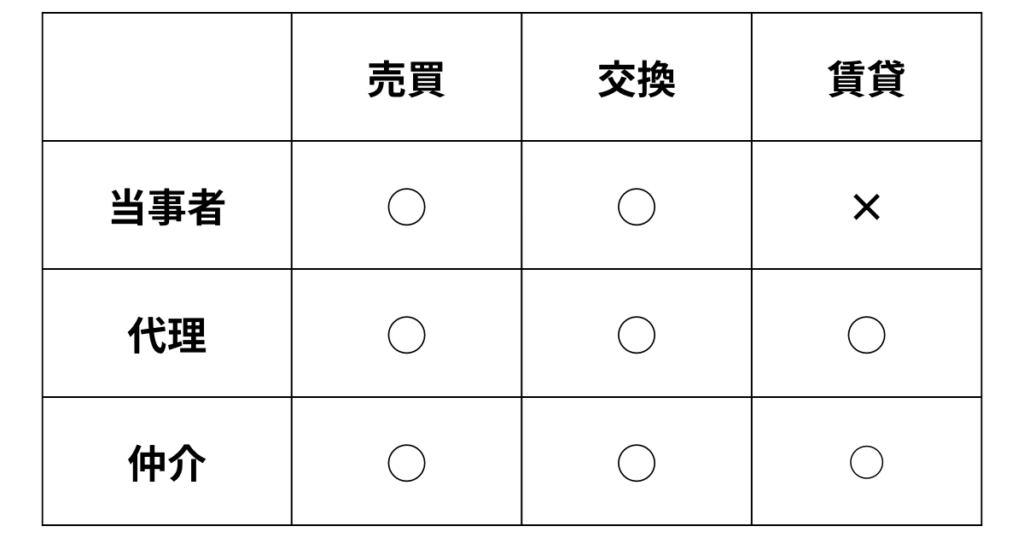

さあ、次は2つ目の要件、「取引」についてです。どんな行為が宅建業法上の「取引」に当たるのでしょうか? キーワードは「売買」「交換」「貸借」です。

ただし!ここがめちゃくちゃ重要で、試験でも頻出のポイントなんですが、取引の態様(自分が当事者になるのか、代理なのか、媒介なのか)によって、「取引」に該当するかどうかが変わってくるんです!

「売買・交換」の場合

まず、不動産の「売買」(売り買い)や「交換」(不動産同士を取り替えること)の場合です。これは比較的シンプル!

- 自ら当事者として売買・交換する → 取引に該当!

- 例:不動産会社が自社で仕入れた土地を、お客さんに直接販売する場合。

- 代理して売買・交換する → 取引に該当!

- 例:売主さんから依頼を受けて、不動産会社が売主さんの代わりに買主さんと契約を結ぶ場合。

- 媒介(仲介)して売買・交換する → 取引に該当!

- 例:売主さんと買主さんの間に入って、契約がうまくいくようにお手伝い(紹介や条件交渉など)をする場合。いわゆる仲介ですね。

売買や交換に関しては、どんな関わり方(自ら・代理・媒介)であっても、すべて宅建業法上の「取引」に該当する、と覚えてください!

「賃貸(貸借)」の場合

次に、不動産の「貸借」(貸し借り、賃貸借)の場合です。

- 代理して貸借する → 取引に該当!

- 例:大家さん(貸主)から依頼を受けて、不動産会社が大家さんの代わりに入居者さん(借主)と賃貸借契約を結ぶ場合。(サブリース契約の一部などもこれに当たることがあります)

- 媒介(仲介)して貸借する → 取引に該当!

- 例:大家さんと入居者さんの間に入って、物件を紹介したり、契約のお手伝いをしたりする場合。街の不動産屋さんのメイン業務の一つですね。

- 自ら当事者として貸借する → 取引に該当しない!!

- 不動産会社が自ら大家さん(貸主)となって、物件を入居者さんに貸す行為(例えば、自社で所有しているアパートを貸す場合)は、宅建業法上の「取引」には当たらないんです!

ここは本当によく出てくるポイントですね。ただ、一度理解してしまえばサービス問題になりますね。

宅建業に該当する「取引」かどうかのまとめ

◯が取引に該当、×が取引ではありません。

この表、しっかり頭に叩き込んでくださいね!特に「自ら貸主」は非該当!

③「業」の判断は反復継続性がカギ!

最後の要件、「業」として行う、についてです。これもまた、判断が難しいポイントなんです。 「業として行う」とは、ざっくり言うと、「ビジネスとしてやっているか?」ということです。

具体的には、「不特定多数の人を相手に、反復継続して取引を行うこと」を指します。 じゃあ、どんな場合に「業」と判断されるのか、具体的な判断基準を見ていきましょう。

1回売るだけじゃ「業」にはならない?

ある行為が「業」に当たるかどうかは、単純に1回か2回か、という回数だけで決まるわけではなく、いくつかの要素を総合的に見て判断されます。

- 相手は誰?(取引の相手方)

- 不特定多数の人を相手にしているか?

- 広く一般に広告を出して買い手を募集するような場合は「不特定多数」とみなされます。

- 特定の友人や知人、会社の従業員だけに売るような場合は、通常「不特定多数」とはみなされません。

- 不特定多数の人を相手にしているか?

- 何のため?(取引の目的)

- 利益を得る目的(事業性)があるか?

- 転売して儲けよう、という目的が明らかな場合は「業」と判断されやすいです。

- 自分が住んでいる家を買い替えるために売る(住み替え)とか、相続した不動産を相続税の支払いのために売る、といった場合は、通常「業」とはみなされません。

- 利益を得る目的(事業性)があるか?

- どうやって手に入れた?(取得の経緯)

- 最初から転売する目的で取得したか?

- 安く仕入れて高く売る目的で土地を購入した、みたいな場合は「業」に該当しやすいです。

- 最初から転売する目的で取得したか?

- どうやって売る?(取引の態様)

- 自ら広く一般に買主を募集して販売するか?

- 自分で広告を出したり、販売活動をしたりする場合は「業」と判断されやすいです。

- 宅建業者に媒介(仲介)を依頼して売却する場合は、たとえ反復継続したとしても、通常、売主自身が「業」として行っているとはみなされません。(売却活動は業者が行うため)

- 自ら広く一般に買主を募集して販売するか?

- 何回やる?(反復継続性)

- 繰り返し、継続的に行う意思があるか?

- 1回だけ売って終わり、という場合は通常「業」ではありません。

- 複数回にわたって、あるいは将来も継続して行う予定がある場合は「業」と判断されやすいです。

- 繰り返し、継続的に行う意思があるか?

「反復継続性」については注意が必要です。たとえ取引が1回限りであっても、例えば「1つの広い土地を、複数の区画に分けて、不特定多数の人に販売する」ような場合は、社会通念上、それは事業活動の一環とみなされ、「業」に該当すると判断されます。

免許がいらない例外パターン

さて、これまで見てきたように、「宅地・建物」の「取引」を「業」として行う場合は、原則として宅建業の免許が必要です。 でも、世の中には例外もあります!特定の主体については、宅建業の免許がなくても、これらの行為ができちゃうんです。

公的な団体は免許不要!国や地方公共団体

まず、国や地方公共団体(都道府県や市町村など)が、自ら宅地建物の売買や交換を行う場合は、宅建業の免許は不要です。 公共的な目的で行われることが多いですし、信頼性も高いですからね。

<情報!>ただし、国や地方公共団体が「貸借」の代理や媒介を行う場合は、どうなると思いますか?…実は、これも免許不要なんです。宅建業法の適用がまるっと除外されているイメージですね。

信託会社なども特別扱い(届出は必要!)

次に、信託会社や、信託業務を兼営する銀行などです。 これらの会社が、信託業務の一環として宅建業を営む場合は、免許は不要とされています。信託法など他の法律で厳しい規制を受けているからです。

ただし!免許は要らないけど、何もしなくていいわけではありません。これらの会社が宅建業を営む場合は、事前に国土交通大臣に届け出る必要があります。届出は必要、という点を忘れずに!

不動産ファンド(登録投資法人)の場合

投資信託及び投資法人に関する法律に基づいて設立された登録投資法人(いわゆる不動産投資ファンド、J-REITなど)が、資産運用のために宅地建物の取得や処分を行う場合も、免許は不要です。 これも、投資信託法という専門の法律で規制されているためです。

これらの例外は、公共性が高かったり、他の専門的な法律でしっかり監督されていたりするから、宅建業法の免許までは求めないよ、という趣旨ですね。

宅建業法が適用されるか迷うケース

最後に、宅建業法の適用に関して、ちょっと判断が難しい特殊なケースを2つほどご紹介します。

組合方式の住宅建築

時々、「建築組合」みたいな形で、組合員がお金を出し合って土地を買い、みんなでマンションを建てる、みたいなケースがありますよね。コーポラティブハウスとか。

この場合、組合が活動している段階(組合員を募集している段階など)では、まだ具体的な宅地や建物が存在しないので、宅建業法の適用はありません。

しかし、組合員が取得することになる宅地や建物が特定され、その売買や交換などの形になる場合で、かつ、組合員以外の第三者(例えば、組合の運営会社など)がその取引に実質的に関与する場合には、その第三者の行為が宅建業に該当する可能性があります。

ちょっと複雑ですが、形式的には組合員同士の取引に見えても、実質的に第三者がビジネスとして関わっているなら、宅建業法の規制がかかるよ、ということです。

破産管財人による不動産売却

会社などが倒産(破産)した場合、裁判所から選任された破産管財人(通常は弁護士さん)が、その会社の財産(不動産を含む)を売却してお金に換え、債権者に分配する手続きを行います。

この破産管財人が行う不動産の売却行為は、「業」として行うものとはみなされず、宅建業の免許は不要です。これは、あくまで法律に基づいた財産の整理・換価手続きであり、事業活動ではないと考えられるからです。

ただし、破産管財人自身は不動産の専門家ではないことが多いので、実際の売却手続きにあたっては、宅建業者に媒介(仲介)を依頼して、適正な価格・条件でスムーズに売却を進めるケースが一般的ですね。法的な義務ではないですが、実務上はそうなっています。

宅地建物取引業(宅建業)の定義のまとめ

今回は「宅地建物取引業(宅建業)」の基本について、かなり詳しく解説してきましたが、いかがでしたか?

最後に今日の超重要ポイントをおさらい!

- 宅建業とは? → 「宅地・建物」の「取引」を「業」として行うこと。原則免許が必要!

- 宅建業の3要件

- 宅地・建物?

- 宅地:建物敷地、建築目的の土地、用途地域内の土地(道路・公園等除く)

- 建物:すべての建築物(マンションの一室も含む)

- 取引?

- 売買・交換:自ら・代理・媒介すべて該当

- 貸借:代理・媒介は該当、自ら貸主は非該当!

- 業?

- 不特定多数に反復継続して行うこと(総合的に判断)

- 1回でも複数区画販売などは該当!

- 宅地・建物?

- 免許不要の例外:国・地方公共団体、信託会社等(届出要)、登録投資法人など。

- 特殊ケース:組合方式(実質的な関与で該当あり)、破産管財人(非該当)。

宅建業法の学習は、まずこの「宅建業とは何か?」を正確に理解するところから始まります。3つの要件、特に「取引」における貸借の扱い、「業」の判断基準は、試験でも頻出なので、しっかり区別して覚えてくださいね!

今回の内容が、皆さんの宅建試験合格への確かな一歩となることを願っています!分からないことがあれば、いつでもこのブログに戻ってきてくださいね!次回も役立つ情報をお届けしますので、お楽しみに!